副刊/西格麗德・努涅斯《摯友》——回歸寫作原初的浪漫情懷

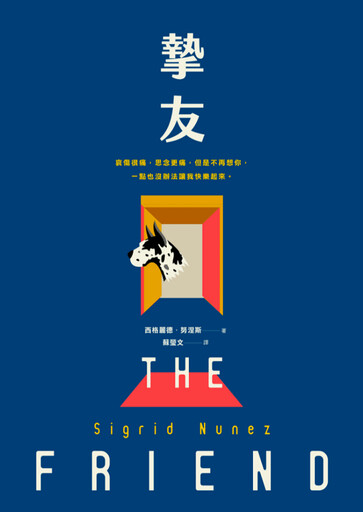

西格麗德・努涅斯(Sigrid Nunez)《摯友》不算是厚重的書,書封有一隻大丹狗,乍看很容易留下療癒讀物的印象。事實上也可以這樣讀,主角在她最好的朋友(與導師)自殺之後,接收了他的狗。她在療傷,而狗也是,人狗之間似乎找到一種互動,協助彼此接受動盪之後必然不同於前的現實。阿波羅的存在讓她的存在變踏實,而她為狗朗讀,積極為逐漸退化的狗兒找到安適的環境,努力,加上一點運氣,相濡以沫而漸漸走出傷痛——這難道不療癒嗎?

表面上似乎是如此,然而潛伏在與一干文學前輩互文的句子底下,有許多近代嚴肅到不行的議題。主角所試圖描述自死的中年教授(有一號老婆、二號老婆與三號老婆),與學生有染,有婚姻、女友、一夜情,甚至主角也曾是隊伍的其中之一。此形象的男作家(或說各個領域濫用權勢的男性)的存在並不新鮮,如果只是一個老教授、老作家為榮光逝去而憾恨神傷,應該也沒有什麼好看。點出事實似乎有點尖銳,但好玩的是,除了大丹狗阿波羅,小說重要的人物都沒有名字,或者可以說,作家真正已死,任由女性敘事聲音捏塑她要表達的意見。

這是一本小說,又不像是小說,上述兩段已幾乎說完了所有情節。《摯友》敘事者記憶裡的教授,以言談與行為表現了寫作與慾望的交纏。當旅館的鏡子忠實反映逐漸老去的教授的身體不再具有魅力,兼以寫作班學生連署告知他稱呼學生「親愛的」實在不恰當,各種「MeToo」時代警鐘,連起了身體與權勢的等式,視身體垂朽等於緩慢閹割,失能感也剝奪了權力。敘事者透過回溯與探索,形象的建造與拆解,緊接要連結的概念是文學的消亡。

這部作品像是思考隨筆,把苦惱看似輕鬆地記下來,甚至對困境是幽默以對,然而在彷彿螺旋向內的對話後碰觸到最核心的地方,也就開始變得嚴肅起來,對比大眾書寫極為盛行與(純)文學作品的銷量不佳,反思寫作的意義,甚或是責任。

作者西格麗德.努涅斯與殿堂等級人物蘇珊・桑塔格(Susan Sontag)的淵源自不必多說,理解寫作帶來的名聲卻無心於此,反而轉向書房,孤獨從事創作。她在《摯友》獲得2018美國國家書卷獎(American National Book Award,或譯「美國國家圖書獎」)的得獎致詞也很能與她自己的這本小說相互闡發,創作者自外於世界,然而作品卻使她成為世界的一部分。《摯友》展示了一個關於書寫的事實,對死亡與愛情極為個人的感受與思辨,能引起社會普遍的共鳴;極為龐大而沉重的議題,兩性難題,死亡本能,文學沒落,卻也必須透過個人生活與深思才能賦予重量。

這樣說來,主角與阿波羅的互動幾乎可謂美麗了。成語「對牛彈琴」指對不懂道理者講道理,總有徒勞意味,然而敘事者選擇「對狗朗讀」,為何看似虛擲卻使生命恢復重量?我想也許可以這麼看,狗是「人擇」的產物,人類投射了最渴望的陪伴,關於愛與忠誠,因應變動帶來的不安有時候近乎瘋狂——想想那些被拋棄的狗如何傷痕累累的回到原處的偏執。

作品最後,主角跟狗在海邊,想呼喊牠,名字卻梗在喉頭,「噢,我的朋友,我的朋友!」日常充滿了危機,《摯友》穿過眾多藝術作品,彷彿是歷史裡那些渴望創作偉大文學的作者們靈光一閃或苦思搔首的淡遠回音。在喧鬧的高效率寫作標榜、高點閱率追求、話題性的閱後即焚世代,為了找回永恆而穩健的藝術,確實是需要靜默嚴肅而情感豐富的思考。

作者/傅淑萍

現為「我們的教學事業有限公司」講師,國立成功大學中國文學系博士。IG「樂遊原(@leyou_yuan)」共同經營者。曾任聯合報文學寫作營講師。曾擔任聯合盃作文大賽閱卷與命題老師。

本文章來自《桃園電子報》。原文:副刊/西格麗德・努涅斯《摯友》——回歸寫作原初的浪漫情懷

延伸閱讀:

最新娛樂新聞

-

-

蔡昌憲入伍前「直播剃頭」獲讚 暖心鼓勵陳大天:好好整理心情

(53 分鐘前) -

亞洲舞王羅志祥回饋家鄉花蓮 「夏戀嘉年華」壓軸登場

(1 小時前) -

黃國倫夫妻遭控賣課斂財 寇乃馨冤喊:倒賠30萬

(1 小時前) -

「反派專業戶」終於當好人!傑森艾塞克單腳爬國家步道喊:太荒謬

(1 小時前)