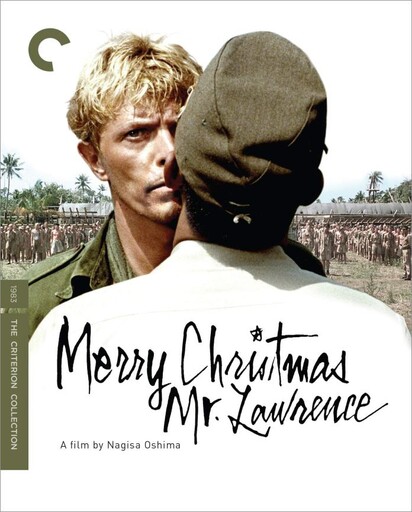

副刊/大島渚《俘虜》:在沉默與暴力之下開出的禁忌之花

大島渚《俘虜》的開場是那麼經典。伴隨著名旋律緩緩奏起,音箱的震動在電影院中擴大,每一個節奏點都如同不容逃脫的重錘,敲擊著觀眾的心跳。兩股棉線交纏得越來越緊,編織成沉甸甸的不安。

電影的背景設定在二戰時期的爪哇戰俘營,濕熱而封閉,空氣中濃縮著刺鼻的汗味與陽剛的對立情緒。電影絕少女性角色,只見男人與男人之間的關係,或是源自共赴生死的戰友情誼,或是來自強與弱的壁壘分明製造的位階與屈從。這個戰俘營,是一則暴力的寓言,而在其中上演的人際互動,突顯了戰爭中個人責任與集體行為之間界線模糊。

外來者總是被視為騷亂的來源。英軍少尉勞倫斯與新來的戰俘少校西瑞爾斯,在這片潮濕的土地上與日本軍人所信奉的價值產生激烈碰撞。西瑞爾斯代表著另一種世界:自由、個人意志、無法被體制收編的存在。他在營中屢屢違抗命令,挑戰日本士兵所奉行的集體主義與神聖軍紀。對日本軍官世野井而言,西瑞爾斯的存在本身就是一種污染,一種無法容忍的異端,所以世野井說道:「你認為我是被迷信與民族幽靈糾纏的存在,我卻認為你是破壞者,是必須驅逐的惡魔。」不同的信仰、不同的價值觀在熱帶雨林中交鋒。面對異己,暴力幾乎成為了唯一的語言。

在戰爭的世界裡,每一份暴力、每一場懲罰,似乎都是為了維持「秩序感」,維繫某種不可言說的正當性。當秩序得以維持,焦慮便得以終止。歷史中,每一次秩序的重建,總伴隨著一場儀式,以犧牲與暴力作為代價。為了這個秩序,我們總要懲罰某個人,運用恐怖與震懾來將一切導向正軌。然而,當西瑞爾斯走近世野井,並親吻了他,世野井勉力舉起佩刀卻終究跌坐在地——什麼也不必說,秩序感已隨之崩解。

世界上的人都很普通,看不見什麼驅動了行為,也看不見行為所展現的模式。中士原正成,便是其中一個最普通也最真實的角色。他的軍階並不顯赫,只是服從命令、維持日常的士兵。戰後,他被囚禁,面對審判與懲罰。他困惑地問勞倫斯:「為什麼?明明大家都一樣,為什麼只有我要受罰?」在戰爭中,他所做的一切(暴力、服從、冷酷)不過是身為士兵的義務。他曾在一次醉酒時,暫時脫離被分派的社會角色與軍人的職責,扮演聖誕老人,拯救了差點被處決的勞倫斯。

戰爭結束後,勞倫斯去探望囚禁中的原。告別時,鏡頭拉高,以一種奇異的俯瞰角度,將人的面容隱匿,只留下沉默與壓抑。唯有最後一個定格鏡頭,停留在原那張含笑又含淚的臉上。他祝福勞倫斯先生聖誕快樂。即使原仍未能真正理解罪與罰,仍未能完全承擔起自己的行為,但聖誕節,畢竟屬於應該寬恕的日子。

西瑞爾斯與世野井的互動與對話,涵括了許多因國家文化與個人情懷之間的矛盾而來的不協調感,正是在這份不協調之間,捕捉了戰爭中人性的複雜性與情感的深度。閃現的或許是一份暫時脫離戰爭桎梏的自由,或是對榮譽的追求,或是某種想要寬恕、想要被寬恕的渴望。而「俘虜」的意涵也在此間變得模糊:是身體被俘的戰俘?是靈魂被制度俘虜的士兵?還是被自身信念困住的個體?

禁忌的種子開出繁花,竊賊偷偷剪去一撮髮,象徵地擁有那令人迷惘的、不羈的生命力,而後以自身剩下的所有時光償還,思索——究竟,誰才是誰的俘虜?

作者/傅淑萍

現為「我們的教學事業有限公司」講師,國立成功大學中國文學系博士。部落格「樂遊原」與IG「樂遊原(@leyou_yuan)」共同經營者。曾任聯合報文學寫作營講師。曾擔任聯合盃作文大賽閱卷與命題老師。

本文章來自《桃園電子報》。原文:副刊/大島渚《俘虜》:在沉默與暴力之下開出的禁忌之花

延伸閱讀:

最新娛樂新聞

-

-

OPEN UP!與EchoStage 30、31日免費開唱 AcQUA迎成軍三週年、U:NUS預告推新作品

(7 小時前) -

陸傳奇神曲〈兩隻蝴蝶〉網傳版稅賺逾8億 詞曲創作者:只拿到21K

(8 小時前) -

產檢見「兒雙手擋臉」不露面 《終極》女星懷孕32周揭心聲:好想看他

(8 小時前) -

「台東最美星空音樂會」海端鄉布農族文化館登場 樂團卡司齊聚星空體驗升級

(9 小時前)