副刊/一起做一起對話一起享受

午後讀書,看見一段小川洋子敘述在義大利買手套的經驗,其中提到一段繪本故事:「好不容易單手變成了人,千萬不要伸錯手,母狐狸如此告誡小狐狸,但店裡流洩的燈光讓小狐狸產生錯覺,不由得伸出狐狸的手。『請給我適合這雙手的手套。』犯下大錯的小狐狸一點也不驚慌,還能大方有禮地對應人類。」

啊!我知道這本書,是《小狐狸買手套》。我彷彿看見二十年前,大女兒坐在我身邊聽我念故事,翻到關鍵的那一頁時,她用稚嫩的童音說:啊啊啊,伸錯手了。看到最後一頁小狐狸買到一雙適合牠小小手的手套並拍得啪啪作響,若有所思的說:人類其實一點都不恐怖啊!我們母女便會安心滿意地闔上書本,這真是個好故事,在說晚安前安撫了大人小孩的心。

我興奮地急急傳訊息給遠在異鄉生活的大女兒,「妳還記得小狐狸買手套嗎?」她回我:「這本我記得,很可愛,我記得小時候繪本有一整排,小狐狸買手套我特別喜歡。」這麼多年過去了,我們仍記得那些一起度過的共讀時光。

-------------

每讀完一本書,我習慣做讀書筆記並抄下書中喜歡的文句:「年老是一種持續失去的過程,所有年輕時以為不可或缺的事物,都被時間證明並沒有那麼重要。外皮會蛻去,留在路邊讓新的年輕人撿起來穿上。」「王后早期的這段畫面,將會有如倒鉤般深深嵌入瑪莉內心一生,至死方休,有如一隻年邁的巨鯰,身上還深深嵌著年輕時咬過的第一個魚鉤。她內心感受到的是愛,堅硬、鋒利又牢牢固定的愛。」

這是作家蘿倫.葛洛芙《瑪莉迷宮》書中的兩段話。如果問你對哪一句比較有感覺,你會選一還是二?第一句是我從書中選摘下的,第二句則是小女兒畫了線並寫著:好美的比喻啊!這是我頭一回在做閱讀紀錄時,抄記下的文句不只是自己摘錄的,還一同把小女兒畫上線的文句也一一抄錄了下來,並註明是她的畫記,以表示這個句子對她而言是有感覺的。

這是一次特別的閱讀經驗,因為《瑪莉迷宮》是小女兒買的書,她讀完後推薦給我一起閱讀。於是我在閱讀過程中頻頻看到她的畫線與「眉批」:哦,原來對她而言這個描寫是精彩的;這個句子她感到疑惑(她寫著Why?我忍著沒立刻找她來討論解惑);這個段落讓她聯想到什麼……。

如果透過「讀他讀過的書」可以了解一個人,那麼和他讀同一本書,知道他會挑那些書來讀,也可以說是一種委婉間接地走進他心裡的方式?而這個「他」是在你生命中那麼重要的人,我們怎麼可以放棄這個機會呢?(也許你和他都不喜歡閱讀,那請自己把「書」換成電影、戲劇、音樂、遊戲、動漫……,重點不是書,重點是「一起」。)

--------------

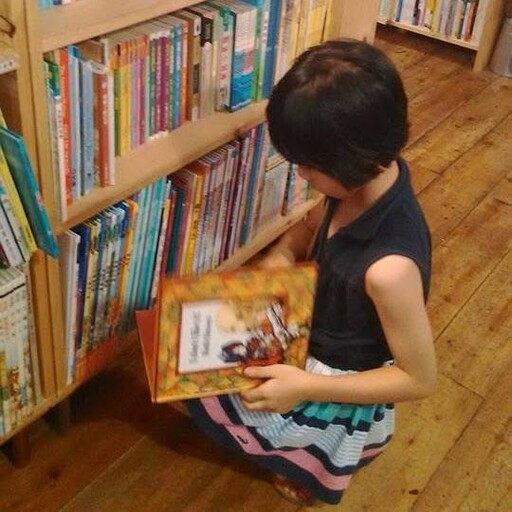

提及「親子共讀」這個詞的時候,大部分的人想到的畫面就是爸爸媽媽膝上坐著學齡前的孩子,家長唸書給孩子聽。比我小一輪兩輪的年輕父母,都已經有很好的觀念:孩子的閱讀習慣要從小培養。所以現在的新手爸媽大部都做得很好,在孩子一出生甚至在肚子裡,就給他們一個很好的閱讀環境,也不吝於購買書籍。

遺憾的是這樣的共讀,通常在孩子識字後、會自己閱讀之後就中斷了。也許是因為爸媽覺得他們既然可以自己來,還需要我們陪伴嗎?我的答案是「需要」,而且不是「陪伴」他們,爸媽並非附屬次要,而是「自己也在閱讀」。也許爸媽會覺得他們那個年齡讀的東西我為何要讀(幼稚、無用、沒時間、有其他更重要的事要完成),但我要說的是:真的有什麼其他的事比了解自己的孩子還重要?我們不去做「一起和他閱讀」這件事所省下的時間,都在做什麼呢?都在做其他更有用更有意義的事嗎?

小女兒十七歲生日時我曾寫下一段話:

「對我而言,她的成長過程,很明確地讓我幾乎完全貼身地用一個母親的身分,看到一個人如何成長成她自己的樣子。那些個性的形塑、思想的躍進、生命的感知,如此真切且近距離的參與著,一路走來很令我震撼和喜悅,近似一種不可思議的、未曾在任何人身上感覺到的奇妙經驗。這種感覺,在和她相處的過程中很明顯地體會著,也許因爲是她願意告訴我她不斷修正自己的想法及感知⋯⋯。那並非單純的「她是我女兒的情感連結和依附」,不只是如此,而是我可以用一個旁觀者的角度,去看一個生命的成長和改變,那個過程對我來說很奇特珍貴,不只是當個媽媽而已。」

因為工作的關係,三十年來我身邊一直有十幾歲的年輕孩子,有時看這著這些優秀的生命,欣賞他們的精彩,我會想:他如何成為這樣的他?成為現在我看到的他的樣子?可惜這些出色的孩子對我而言,看到他們的生命歷程只是「斷裂的」,我不清楚之前的他是什麼樣子,也無法確知後來的他會是如何,就只是相遇兩三年後他們便離開,心靈的交會再怎麼深刻仍舊只是片段的。

但女兒的成長過程對我而言是「線性的」,每一個細微的轉變我都能感知到,這些細節一天天累積下來,形成一種很完滿的狀態。能透過這十幾年來的累積達到這種狀態,其實就是不斷和小女兒討論她看的電影和書、和大女兒討論她喜歡的動漫。不做這些事,當然可以省下很多時間做「自己的事」,但我知道那些所謂的「自己的事」其實並不會比和他們一起做這些來得有意義,正因為如此,我不覺得是犧牲了自己的時間去陪伴他們,我不只是在當媽媽,我同時也在這個過程中完成我自己。

一旦爸媽錯過了在小學階段與孩子共讀(三、四十歲的人誰會想讀小學生讀物?),那麼孩子到了國高中階段,爸媽就算想知道想了解孩子在做什麼想什麼,也沒有機會了,因為雙方都不習慣也都羞於分享了,想想自己高國中時看的動漫、玩的遊戲,怎麼好意思分享給爸爸媽媽?如果將來有一天,爸媽苦惱於孩子在青少年時期怎麼變得不太一樣了,其實是我們在他小學階段錯過一個貼身近距離觀察他、走進他世界的機會,這樣好可惜,因為國高中階段的青少年如果願意和爸媽分享他生命中重要的東西,那真的會常精彩,絕對超出爸媽原來的預期。

孩子不是「突然」長大的,爸媽是最有機會最有資格觀察到這個變化的人。除非不想了解一個對我們來說很重要的生命,或者覺得供他們衣食無虞的安穩生活就夠了,那也無妨,因為這樣也無損於當一個好爸爸好媽媽的作為,我只是想若再多試一下,可以試一下的。把「書」換成電影、戲劇、音樂、遊戲、動漫……都好,重點不是書,重點是爸媽和孩子喜歡什麼,然後「一起」做,「一起」對話,「一起」享受這些錯過就不再重來的時光。

作者:郭淳華

本文章來自《桃園電子報》。原文:副刊/一起做一起對話一起享受

延伸閱讀:

最新娛樂新聞

-

陳大天涉閃兵風波 未婚妻劉樸獨赴加拿大!旅居生活曝

(1 小時前) -

田馥甄致敬方大同!聽他歌聽到流二行淚

(1 小時前) -

未來美邀請人氣男神張哲偉×陳峻廷擔任康是美一日店長,粉絲擠爆西門町!

(2 小時前) -

男星護閃兵家屬!劉至翰:酸妻小有幫助?

(2 小時前) -

SLSMusic十週年跨次元開唱 VTuber浠 Mizuki震撼登場

(2 小時前)