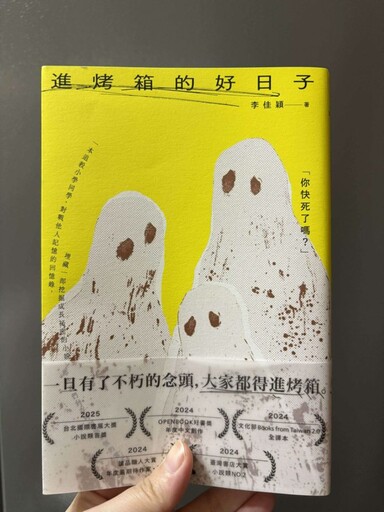

副刊/俯瞰自己的生命地圖——讀李佳穎《進烤箱的好日子》

《進烤箱的好日子》是一本我會想大力推薦給中學生的好書。

說推薦給中學生,好像錨定了書的程度「不艱澀」;然而此書達成了一種逆反——輕鬆而深刻。兩個似乎在天平兩端的形容詞,真真切切地在「烤箱」中展演,故事非常簡單,主角阿丹對自己童年記憶、中學生活的回溯;敘事卻十分深刻,我們跟隨作者的視角在故事裡進入又跳出,不停「編織」新的故事。

羅馬神話中,奧德修斯參加特洛伊戰爭,妻子潘妮洛普為了拒絕眾多覬覦王位的求婚者,說明等她織完公公的壽衣,就嫁給其中一位追求者。然而潘尼洛普白天織,晚上拆,反覆「編織」,永遠織不完的衣服,一如文學的再創造,無窮無盡。

作品一開始,作者就幫我們界定了小說與回憶錄的差別,或是虛構與真實的差別:「在我心中,小說與回憶錄的差別只有一點,那就是『真實』。回憶錄作者寫的東西是在他們認知中真正發生過的事情,『真實』是他們的職業中心德目,只能寫對自己為真之事。如果做不到,也就是說,他在回憶錄裡撒謊了,或加入了一些想像的情節,便等同於背棄了回憶錄作者與讀者之間的唯一約定,那他的回憶錄就是失敗的。讀者不應該主動幫他把回憶錄讀成小說,他更不會因此成為小說家,他只是一個下流的回憶錄作者。」看到這裡,我們自然認為小說與回憶錄涇渭分明,然而故事的第一人稱是阿丹,本書的作者叫做李佳穎。這是什麼回憶錄?作者虛構一個角色在寫回憶錄?還是阿丹本人寫下回憶託名李佳穎說這是一本小說?那這樣算是虛構裡的真實,還是真實裡的虛構?文學的開展與焉而生,我們玩味出各自的宇宙。

我很喜歡書中用一種幽默冷靜的語調敘寫回憶,時間的距離讓一切風暴都能成為素材,這不只是卓別林所謂「人生近看是悲劇,遠看是喜劇」,更是對自我的昇華和創造,我們必須有意識的建構自己的存在。整體的閱讀過程輕鬆流暢,有些片段令人發噱,也有些片段殘忍得讓我們希望只是「小說」。阿丹童年的感受深刻真實,但記憶是很狡猾的,我們記得我們想記得的面貌,因此身為負責任的「回憶錄作者」,阿丹開始聯絡回憶裡的各種角色,映照各自的「真實」,像一個不停轉動的魔術方塊。

其中一個有意思的段落,阿丹小學時,父母常和他玩「說謊家」的遊戲,遊戲是這樣的:每個人要講今天發生在自己身上的三件事,其中兩個是真正發生的,一個是謊言,另外兩人任務便是要猜猜看到底哪一件事是假的。阿丹成人後對於這個遊戲的評語是「有一件事他們做得不錯,那就是訓練我撒謊。」我們在書本的很後面,才看到父母對這個「遊戲」的敘事版本。而「說謊家」的遊戲彷彿一種預言,阿丹終其一生都在編織,編織真實與虛構,編織自我與他人,編織童年與現在。

書中引用小說家歐康納語:「任何熬過童年的人都有足夠支撐他後半輩子的人生素材。如果你無法從不多的經驗裡悟出什麼,那麼有再多經驗也是白搭。寫作者的工作是對經驗做深刻的思考,不是泡在經驗裡。」阿丹不斷調整的回憶錄是一種示範,也是一道警示。那幅生命的地圖只有在比例尺小於1時,才會出現用處,我們必須縮小、選擇、捨棄,我們必須俯瞰自己,「人的凝視可貴在它的局限」。那些重重疊疊的再創造,地圖被一次次的修正、覆蓋,畢竟無法一比一的鋪回生命本身,而那些縮放之間的皺摺,無論是凸起、明亮的軌跡;或是被藏在摺痕裡的、不欲人知的部分,都在一次次的重整中更加濃練,有了自己的呼吸。

而到底何謂「進烤箱的好日子」,什麼樣的情況要「進烤箱」,請直接閱讀此書,順著其中的軌跡思考,玩味自己的「好日子」。

作者/季竺怡

部落格「樂遊原」與IG「樂遊原(@leyou_yuan)」共同經營者。

本文章來自《桃園電子報》。原文:副刊/俯瞰自己的生命地圖——讀李佳穎《進烤箱的好日子》

延伸閱讀:

最新娛樂新聞

-

江祖平揭《願望》被虐戲又笑中帶淚 曝林秀玲私下聊巴掌撇步

(4 小時前) -

鶴TheCrane化身反派唱自己愛情故事 製作專輯癌復發又痊癒

(5 小時前) -

《地球黃金線》13週年改版 張兆志開敞篷車首登汽車節目飆回憶

(6 小時前) -

金曲國際音樂節新聲獻唱 金承南揭Kpop影響力

(6 小時前) -

告五人艾比路錄音室錄音 五月天瑪莎驚喜成嘉賓

(6 小時前)