新版《精神衛生法》上路 媒體報導若犯這條恐觸法責

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為落實身心障礙者權利公約的平等與不歧視精神,去(113)年12月14日新版《精神衛生法》上路,明定媒體報導不得使用歧視性語言或未經當事人同意揭露病情與身分,藉此防止社會對精精神疾病的誤解與標籤汙名化,減少延誤就醫情況發生。高雄市政府衛生局今(13)日特別提醒,媒體與民眾應共同遵守《精神衛生法》與衛生福利部倡導的要兼顧客觀及平衡性、不用歧視性或污名化的稱呼與描述精神病人等「六要四不要」原則,打造友善環境,保障病友權益。

衛生局表示,新版《精神衛生法》第38條明確規定,媒體報導不得使用與精神疾病有關的歧視性稱呼或描述,亦不得未經當事人同意揭露病情與身份,衛生福利部對此也指出,媒體與自媒體在報導時,應尊重當事人隱私、慎選資訊來源、避免渲染誇大、提供求助資源,兼顧報導平衡與正確性,訂定相關原則的目的就是要防止病患遭到標籤與排除,減少延誤就醫的情況發生,全方位建立精神病人友善支持環境。

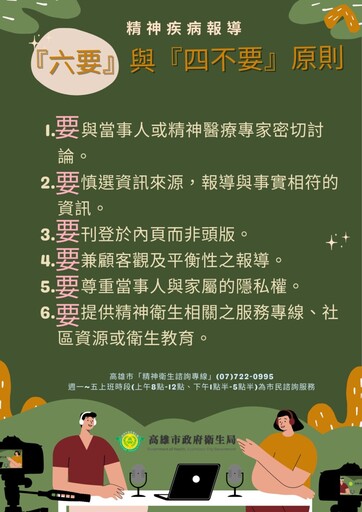

為讓媒體能更精準正確報導精神疾病,衛福部提供「六要」與「四不要」原則,「六要」是指應遵守的準則,包括要與當事人或精神醫療專家密切討論、要慎選資訊來源、要刊登於內頁而非頭版、要兼顧客觀及平衡性、要尊重當事人與家屬隱私權、要提供精神衛生相關服務專線、社區資源或衛生教育;「四不要」則指應避免的報導方式,包括不要以戲劇化或聳動化方式呈現報導內容、不以暗示口吻指稱當事人罹患精神疾病、不用歧視性或污名化稱呼與描述精神病人、不要報導容易引人斷章取義或以偏概全的細節。

衛生局社區心理衛生中心指出,曾發現媒體在社會案件報導第一時間使用包括「精神狀況不穩」、「疑有精神方面就醫紀錄」、「領有身心障礙手冊」、「吃精神方面的藥物」等內容,在未釐清案件責任及原因前,就將事因歸責或暗指當事人疾病或身心狀況,無形中加深社會對精神疾病的誤解與標籤,為此與媒體溝通進行文字或影像修正,保護當事人亦減少汙名化或歧視。

衛生局提醒,精神疾病並不可怕,可怕的是不被理解與接受的孤獨感,每一則報導、每一篇貼文,若能多一分同理,就可能成為支持病友走向復原的力量。呼籲媒體與社群使用者,在資訊發佈與討論心理健康議題時,避免戲劇化、臆測病情、使用貶義詞或斷章取義,尊重當事人與家屬處境,如您或親友對精神健康有疑問或需求,歡迎洽詢高雄市心理衛生中心07-7220995或撥打全國安心專線1925(24小時免費),衛生局將竭誠提供協助。

最新健康新聞

-

《康健》雜誌千人調查揭自費醫療真相:價格高但多數人仍願嘗試

(1 小時前) -

輔英科大護理系 加冠白衣天使啟航

(2 小時前) -

中榮埔里分院「AI內視鏡系統」揭牌啟用 揪出腸道早期病灶

(2 小時前) -

食道癌死亡、新發個案 高達9成都是男性!3危險因子一定要盡早戒除

(3 小時前) -

整理衣櫃後高燒40度…杭州女就醫驚見「肺部發霉」 竟是忽略1細節染病

(3 小時前)