糖胖症恐致失明與慢性病共病!醫師國際糖尿病日齊發聲

【記者 陳姿穎/台北 報導】

台灣肥胖與糖尿病雙高,糖胖症風險不可輕忽

每年11月14日是「世界糖尿病日」,提醒全球關注這項慢性疾病。根據國際糖尿病聯盟(IDF)數據,全球約每九位成年人就有一人罹患糖尿病;在台灣,糖尿病與肥胖問題也持續升高。根據衛福部資料指出,成人中有超過一成患有糖尿病,且有高達七成糖尿病患者同時面臨過重或肥胖問題,構成所謂「糖胖症」的高風險族群。

家醫科醫師王靖雰指出:「糖胖症不是單一疾病,而是肥胖與糖尿病共病、互相加劇的健康危機。」一旦忽視控制,不僅會影響生活品質,更可能演變為嚴重的心血管、腦血管疾病,甚至導致視力喪失。

為何大家都該了解「糖胖症」?

肥胖與糖尿病關係緊密

80%以上的第二型糖尿病患者同時具有過重或肥胖問題,特別是腹部脂肪堆積,會引發胰島素阻抗,使身體無法有效使用胰島素,導致血糖控制困難。這類代謝異常不僅加重糖尿病病情,也提高發生其他疾病的風險。

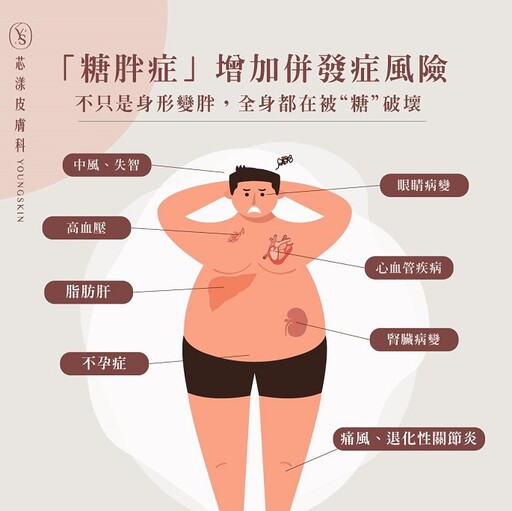

糖胖症造成全身性危害

糖胖症患者常見的健康問題包含:

器官病變風險上升:腎臟功能惡化、神經病變、視網膜病變等併發症出現機率提高。心腦血管疾病風險增高:如高血壓、心肌梗塞、中風等。

慢性疾病共病增加:糖胖症也與失智症、骨關節炎、女性不孕症等病症有高度相關。

專家3建議,幫助你遠離糖胖風險

家醫科醫師王靖雰建議,若要改善糖胖症,必須從生活習慣開始改變,以下三個方向是關鍵:

可參考「哈佛健康飲食餐盤」原則,均衡攝取蔬菜、水果、全穀類及優質蛋白質,避免過量攝取精緻糖、油炸食物與含糖飲料。選擇低GI(升糖指數)與高纖維的食物,有助於穩定血糖並提升飽足感。

建議每週至少進行150分鐘中等強度的有氧運動,如快走、騎腳踏車、游泳等,並每週安排2~3次的重量訓練,以增加肌肉量和基礎代謝率。規律運動可改善胰島素敏感性,也有助於控制體重。

若僅靠飲食與運動難以達標,可與醫師討論適合的藥物治療,協助穩定血糖與控制食慾。部分患者亦可考慮非侵入式體雕療程或減重手術,但必須經醫師完整評估後進行,並搭配後續生活型態調整,才能長期維持成效。

破解常見三大迷思,遠離錯誤觀念

糖尿病與肥胖相關的錯誤認知仍普遍存在,王靖雰醫師指出以下幾個常見迷思:

迷思一:「只有胖的人才會得糖尿病」

錯。即使體重不高,若體脂肪比例過高、腰圍異常,仍有可能因內臟脂肪堆積而導致胰島素阻抗與血糖異常。

迷思二:「有吃藥就沒事」

錯。藥物只是輔助,若生活型態沒有改變,血糖仍可能控制不佳,長期下來併發症風險依舊存在。

迷思三:「沒有不舒服就不必管」

錯。糖尿病初期往往沒有明顯症狀,許多患者在出現視力模糊、腎功能下降等併發症時才發現病情,屆時常已錯失黃金治療期。

血糖不穩,視力恐受損

高雄諾貝爾眼科院長鄭宇庭醫師提醒,長期血糖控制不佳會加速眼睛老化,使白內障「提早報到」,因為高血糖會破壞水晶體的代謝,使其結構變質、霧化而影響視力。此外,糖尿病更是「糖尿病視網膜病變」的主要危險因子,高血糖會造成視網膜微血管受損,引發滲出、出血,嚴重時甚至可能導致不可逆的失明。鄭宇庭強調,糖尿病患者除了積極控制血糖外,更應至少每年接受一次眼科檢查,及早發現變化並在必要時進行雷射或藥物治療,以降低視力受損風險;若需進行眼科手術,也必須先確保血糖穩定,才能減少併發症並有助於術後恢復。

從今天起,為自己掌握健康主導權

糖胖症的防治不是一時,而是長期健康投資。醫師建議民眾應定期進行健康檢查,包括血糖、腰圍、體脂肪指數等,及早發現異常並積極介入。更重要的是,從日常飲食與運動開始,調整生活方式,才能真正遠離糖胖風險。(圖/記者陳姿穎翻攝)

最新健康新聞

-

守護巴掌仙子!2025臺東世界早產兒日啟動 紫光閃耀愛不停息

(6 小時前) -

破碎的婚姻可以補救嗎?專家教你如何修復信任感

(8 小時前) -

影/員榮復建科與心導管室聯手 微導管栓塞術助患者擺脫右肩疼痛

(8 小時前) -

嘉義縣骨鬆肌少照護成果亮眼 全縣衛生所通過FLS國際認證

(11 小時前) -

水腫是水喝太多?覺得自己不是胖是水腫?醫師教你如何判斷!

(11 小時前)