川習通話後「美眾院團罕見訪中」!學者示警台灣:避免成為交易桌上的籌碼

[周刊王CTWANT] 美國國會代表團21日罕見造訪北京,與中國國務院總理李強會面,強調全球兩大經濟體必須加強互動,並「打破僵局」,以推動中美關係走向穩定。這次訪問是自2019年以來,美國眾議院代表團首次踏上中國行程。對此,政治學家翁履中也示警,對台灣而言,這場美中降溫背後釋放的訊號令人不安,「川普不排斥在台灣議題上做出暫時性讓步,只要能換來中國在關稅或科技封鎖上的妥協。」

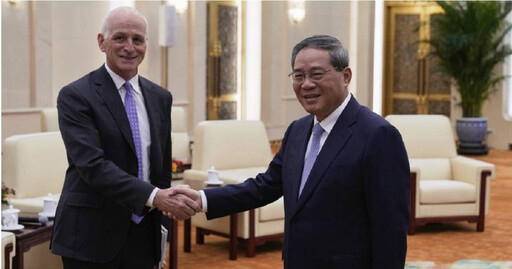

據《路透社》報導,這次美國眾院跨黨派訪中團的行程於本月宣布,緊隨在美國總統川普(Donald Trump)與中國國家主席習近平於19日通話後進行。雙方正努力在緊張局勢中尋找出路,而矛盾焦點涵蓋貿易摩擦、美國對半導體的限制、TikTok的所有權問題、南海活動以及台灣等議題。美國駐華大使館組織的採訪紀要顯示,李強在與訪團會面時表示,這場「破冰之旅」有助於推動雙邊關係進一步發展。

眾院代表團由民主黨籍眾議員史密斯(Adam Smith)率領。他曾任眾議院軍事委員會主席,目前則是該委員會的首席民主黨人,該委員會主要負責監督美國國防部及軍事事務。史密斯在會談中對李強指出:「我們雙方都必須承認,中美需要付出更多努力來強化這段關係。距離上一次眾議院訪團到訪中國,已經過了6、7年,這樣的間隔實在太久了。」

他進一步強調,雙方應該建立更多這類互動機會,「我們需要更多交流,並希望正如您所說的,這趟行程能打破僵局,讓雙方展開更多實質性的互動。」

根據史密斯辦公室發布的聲明,訪團在會談中提出推動外交與軍事對話的必要性,並關注芬太尼(fentanyl)走私管制、核擴散問題,以及建立國際人工智慧安全使用框架的合作可能性。

報導補充,2020年新冠疫情爆發後,美國的正式國會訪中活動一度中斷,隨後雙邊關係更因病毒溯源爭議急速惡化,中國也因疫情幾乎全面封閉國境,使得美國國會議員則將訪問重心轉向其他地區。此次重啟議會交流,被視為中美之間尋求緩和並重建互信的重要一步。

對此,美國德州山姆·休士頓州立大學政治系副教授翁履中,也在臉書粉專發文分析,這次美國眾院代表團訪華,與其說是中美關係「回暖」,不如說是雙方為避免失控而進行的一次「壓力測試」。對北京來說,這是一次「測風向」;對華府而言,則是「控管風險」。然而,對台灣而言,這場降溫背後釋放的訊號卻令人不安:美國國會雖然會繼續支持台灣,但在現實操作上,台灣應該要注意到連美國國會,都開始重新調整國會在台海的風險承擔方式與角色定位。

翁履中續稱,過去幾年,台灣在中美對抗的背景下獲得了前所未有的關注:軍售頻頻獲批、總統高調過境、國會代表團一波接一波。但當雙方決定進入「戰術性妥協」階段時,這些支持立刻就成了北京眼中要求美國「展現誠意」的籌碼。

川普的「交易原則」在這裡表露無遺。翁履中提到,他拒絕無償援台,公開強調台灣應該「為美國的保護付錢」。對北京來說,這是友善訊號;但對台灣而言,卻意味著自身安全可能被拿來當作談判籌碼。換句話說,川普不排斥在台灣議題上做出暫時性讓步,只要能換來中國在關稅或科技封鎖上的妥協。

當美中都需要對話成果來證明「降溫」有效,台灣問題就成為最容易被動手的區塊。翁履中提表示,少賣一點武器、限制過境、降低台海議題的國際能見度,對北京來說是勝利,對美國來說則是「可接受的代價」。而這,正是台灣眼下最大的戰略風險。

台灣已經意識到這一點,因此才會在今年大幅提高國防預算,加速本土軍工發展。但翁履中認為,這些努力仍無法改變地緣政治的現實:當美中坐上談判桌,台灣往往只能被迫靜音。過去幾年,台灣因中美緊張而搭上國際能見度的「順風車」;如今風勢轉變,台灣恐怕要面對國際支持回歸「維持現狀」的冷靜階段。

因此,翁履中提醒,台灣不該再期待回到蔡英文與拜登政府時期的高調友誼,而是必須更務實,提前研擬因應策略。特別是在川普與習近平即將於10月底韓國APEC會晤之後,台灣問題很可能有機會從雙邊關係的「禁區」,轉為「可討論」的選項。貿易談判,軍售、總統過境與科技政策,或許會在某些條件下被鬆綁,甚至被重新定義,「也許台灣最關心的,會是賴清德總統明年應該就可以過境美國吧!」

翁履中總結稱,這場國會「破冰之旅」只是外交儀式,但它傳遞的戰略訊號卻極為清晰:美中關係正進入一種戰術調整期,短期看似和緩,長期仍是深層競爭,「真正的挑戰在於,台灣該如何在這場大國博弈的縫隙中,找到屬於自己的安全支點,避免成為別人交易桌上的籌碼。」

延伸閱讀

最新國際新聞

-

-

中國外交部:習近平將赴韓出席APEC會議

(1 小時前) -

耐世特啟用墨西哥技術中心,全面提升工程支持、測試與驗證能力

(1 小時前) -

墨西哥:涉嫌販運芬太尼中國公民自古巴引渡至美國

(2 小時前) -

立陶宛國防預算爭議延燒 部長與總理不合遭撤職

(2 小時前)