德國學者:不能只靠國家意志,能源轉型成敗關鍵是在地參與

應政大與農業部之邀,德國漢諾威萊布尼茲大學、專精環境規劃的學者馮哈倫(Christina von Haaren)年初來台學術交流。此行她更前往台東金崙,實地觀察地熱開發案對居民的影響。從德國能源轉型經驗出發,曾經以不到4%的國土規劃達成德國2050年100%再生能源目標的計畫主持人馮哈倫直言,能源政策成敗的關鍵不在技術或法令,而在「地方參與」。

避免成為能源轉型成「國家口號」 學者:目標需下放到地方

在台灣,時不時能看到在地居民因環境、健康等理由反對綠能建設的新聞,這樣的衝突在綠能發達的德國也很常見。1月13日,馮哈倫受邀於政治大學出席《台灣能源公正轉型的社會技術基礎:地方能源民主計畫的跨學科研究》研討會,分享德國的能源轉型經驗。

馮哈倫說,德國多數空間規劃並未充分使用科學證據,常是地方土地利用部門提交資料,再與地方社群討論,缺乏一致方法與系統性分析,結果就是「邊做邊修」。儘管政府有風力發電規範指引,但開發商往往無法充分說明某地就是風機設置的最佳位置,開發正當性不足,導致約六成的風機開發案被判敗訴。

「以下薩克森邦為例,就發生許多民眾對風機設置提起的訴訟。」馮哈倫指出,這些訴訟多半以保護瀕危物種為由勝訴,因為相關法律在德國極為嚴格。但法院真正採信的關鍵,在於地方政府的規劃過程本身就充滿問題。

馮哈倫認為,這不僅拖垮能源轉型,也無法回應地方社群的鄰避情緒。她建議將全國的氣候與能源目標具體「下放」到地方層級,不僅讓地方有清楚轉型方向,更有助於提高能源政策的正當性與執行性。

GIS模型分析 德國僅約1.5%國土適合蓋風機

馮哈倫的研究團隊曾自全國層級出發,發展地理資訊系統(GIS)模型,整合環境與法律資訊,標示適合設置風機的區域。結果顯示,若限制於生態與人類活動安全範圍,德國僅有約1.5%的國土可設置風電,考量德國人口密集與噪音法規,條件更加受限。

團隊以德國2045年的年度用電需求預估達1兆5千億度電(1500TWh)為前提設計模型,發現就算維持現況,僅利用全國約60%的屋頂面積,安裝太陽能系統,再輔以風力發電設施,即可達成能源目標。但政府需採取強硬手段,甚至要求所有具備安裝條件的屋頂強制設置光電設備,這在德國制度下幾乎不可能實現。

馮哈倫也指出,德國能源政策過度集中在風電,將地面型光電排除在整體目標之外,「他們認為農地不應用於發電」。馮哈倫主張,部分遭硝酸鹽與磷污染的農地應納入考量,可兼顧環境改善與農民收入。但此舉反而讓她成為農業部裡的「麻煩人物」。

德國開發行為 先調查溝通再補償

馮哈倫也注意到,台灣對於開發行為補償的討論常常淪於「補償金」,並不夠全面。他指出,在德國,針對開發行為所做的環境影響評估包含生態、社會與經濟三大方面,要求開發單位將影響減到最輕,若不得已無法避免,也必須補償受到影響的「功能」,包含生態系統服務(Ecosystem Services)。

這意味著,開發業者必須在事前針對開發區域進行完整的溝通與調查,從社會人文、自然生態,甚至到景觀、噪音等鉅細靡遺,都要調查與評估。才有可能減輕衝擊,並且確認必須補償的對象。

能源政策遊戲證實 人民其實很會規劃

政治人物需要短期目標,但生態問題卻是長期的。德國政府曾分析,能源轉型進展為何如此緩慢,最後得出結論:「是人民在抗議、在提告,阻礙風機設置」。但馮哈倫對德國政府後來採取的行動感到不敢置信,「他們不是思考怎麼更好地納入人民參與,而是乾脆減少參與。」

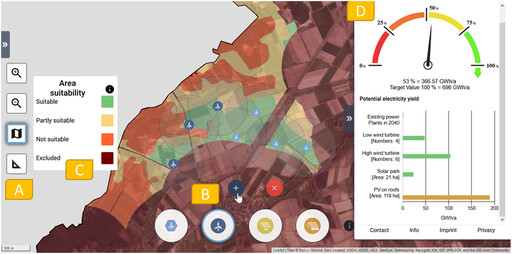

馮哈倫的研究團隊去(2024)年推出了能源政策遊戲「願景2040」(Vision:En 2040),就是希望透過遊戲讓大眾減少對再生能源的偏見,以數位互動地圖加強地方溝通。

這款遊戲共有來自農業、能源、行政和政治領域的24名成員參與,結果全員都實現了2040年目標電力產量。所有參與者都同意,這項可視化工具讓大眾清楚地認識到,必須在地方建立再生能源系統,以實現能源總體目標。

馮哈倫指出,民眾其實非常喜歡這種「下放式的目標設定」(Downscaling Approach),因為下放式的土地規劃公平許多。能源政策也在地方政府與居民的眼中,有了真實的面貌,而z非遙不可及的國家口號。曾任職德國政府環境科學顧問委員會的馮哈倫坦言,「我發現『公民是很會規劃的』,但整個制度的斷裂在國家層級」。

最新生活新聞

-

流域共好論壇移師高雄 陳其邁談南台灣治水經驗

(11 分鐘前) -

彩虹眷村牆面塗損案連三敗 中市府:持續維護畫作

(13 分鐘前) -

高雄演唱會經濟發威!「高流金趴-K歌大包廂」加碼抽定價萬元住宿券 買票就送海尼根星銀!

(17 分鐘前) -

張善政頒發臻鼎教育基金會獎助學金 期勉學子成為產業發展人才

(18 分鐘前) -

高市民政局推動數位轉型 打造M里幹事平台成基層智慧服務新引擎

(24 分鐘前)