台東大翅鯨「點對點」串起台菲跨國遷徙 見證西北太平洋洄游路線

每年春季是大翅鯨洄游至台灣周邊海域的季節,今年更是一口氣出現四隻大翅鯨。其中兩隻成鯨一路從台東長濱南游至屏東墾丁,之後再北返路過花蓮;另一對同樣在長濱目擊的母子鯨,更首度被證實來自菲律賓繁殖區,提供了珍貴的跨國洄游證據,印證台灣作為西北太平洋大翅鯨族群洄游路徑的重要性。

台灣東部海域的暖流「黑潮」,像是一條海中高速公路,每年不同時節帶來不同「鯨」喜,2至4月讓人期待大翅鯨,5至10月尋覓抹香鯨,夏季有時還能巧遇虎鯨家族,而飛旋海豚、花紋海豚則是常見如鄰居。

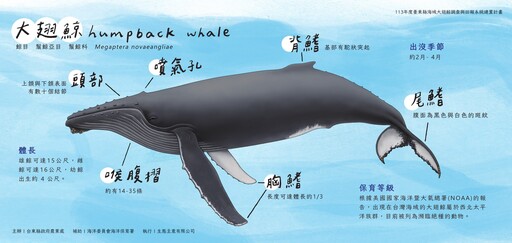

其中,大翅鯨(Megaptera novaeangliae)因胸鰭約可達身長的三分之一聞名,也稱座頭鯨,英文俗名Humpback Whale,來自牠背部明顯駝峰。因大翅鯨極少在台灣海域被人目擊,所以每次現身都是熱門焦點。

全球洄游最遠的哺乳動物 大翅鯨「回」來台灣了?

台灣南部海域曾是捕鯨漁場,已停止捕鯨多年,今年大翅鯨現蹤墾丁,是否有可能迎來鯨魚定居的春天?

根據NOAA Fisheries(美國國家海洋漁業局)資料,大翅鯨廣泛分布在全球海域,是地球上洄游距離最長的哺乳動物之一,有些族群每年遷徙超過8000公里。

牠們冬季會到低緯度的熱帶海域繁殖與育幼,夏季則回到高緯度的寒冷海域覓食,以鯨鬚板過濾吃磷蝦、小魚,並對覓食與繁殖區有高度忠誠,大多數大翅鯨一生會反覆回到相同海域。有趣的是,由於南、北半球季節相反,族群遷徙時間剛好錯開,因此南北半球的大翅鯨並不會相遇。

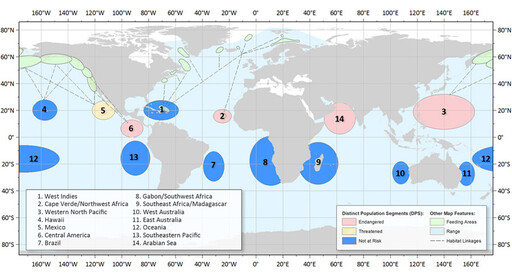

大翅鯨全球分布三大區域:北太平洋、北大西洋與南半球海域,台灣位於北太平洋。居住在北太平洋的大翅鯨,每年夏天會洄游到俄羅斯、白令海、阿拉斯加等海域覓食,冬季則遷徙到夏威夷、墨西哥、菲律賓與日本小笠原群島等海域度冬繁殖。

北大西洋的大翅鯨則在格陵蘭、挪威海等覓食,冬季再洄游至加勒比海與西非海域繁殖。南半球大翅鯨則在南極與周邊海域覓食,冬季返回巴西、東非、澳洲與南太平洋島嶼一帶繁殖。

台灣周邊是西北太平洋大翅鯨 人為活動盛、族群瀕危

雖然大翅鯨曾被大量捕捉,但1985年起,IWC(國際捕鯨委員會)實施商業捕鯨禁令後,大翅鯨數量陸續恢復,根據IUCN受脅物種紅皮書,目前全球大翅鯨總數約13萬5000頭,整體「無危」(Least Concern)。但有一小群定居在阿拉伯海的大翅鯨,因不會遠距洄游,且數量極少,不到100頭,單獨將其列為「瀕危」(Endangered),是特殊的孤立族群。

而NOAA根據美國《瀕危物種法》,針對不同區域的大翅鯨保育情況,有分類更細,且更新更為頻繁的資料。NOAA將全球大翅鯨細分為14個獨立族群,其中四個瀕危(Endangered)、一個受脅(Threatened),及九個族群未列入(Not Listed)《瀕危物種法》,意指數量穩定或尚未達保育標準。

出現在台灣周邊海域的大翅鯨,屬於西北太平洋族群(Western North Pacific, WNP stock),目前被NOAA列為「瀕危」等級。這個族群主要的繁殖區位於菲律賓的巴布延群島(Babuyan Islands)與日本沖繩群島周邊,夏季則會洄游到俄羅斯高緯度海域覓食。

由於大翅鯨西北太平洋族群總數僅約1000頭,活動範圍又與人類密集區域高度重疊,容易受到漁具纏繞、誤捕、船舶碰撞、賞鯨船隻騷擾、海中噪音污染等威脅,加上缺乏完整資料,被認為是目前最脆弱的大翅鯨族群之一,這區域每年平均約有6頭大翅鯨因人為活動死亡,遠高於其他區域。因此,在台灣周邊海域目擊到大翅鯨,更顯得格外珍貴。

台東長濱海陸雙觀 單日驚見四隻大翅鯨!

3月24日,有民眾在台東長濱八仙洞岸邊拍到大翅鯨躍身擊浪的畫面。隔天,多組人馬共觀察到長濱出沒四隻大翅鯨,分別為母子對和兩隻成鯨,是近年來單日發現最多大翅鯨的記錄。

近年台東縣政府推動大翅鯨目擊回報,由「鯨魚老師的自然書房」負責人葉建成執行。25日上午10點多,他在八仙洞南岸沙灘陸觀,發現兩隻大翅鯨成鯨多次胸鰭擊浪,之後在烏石鼻礁岩與堺橋觀景台海域再度目擊。六天後的31日,這兩隻成鯨現身屏東墾丁海域,還被錄到水下聲音。4月3日,又北返出現在花蓮海域。

為什麼能認出是牠們?關鍵在於大翅鯨尾鰭就像人的指紋,每一隻的形狀、色塊與疤痕都是獨一無二,因此能透過「影像辨識」(Photographic Identification,簡稱Photo-ID),進行個體辨識和分析,建立每隻大翅鯨的身分證。

台東大翅鯨母子對 串起菲律賓與台灣的海洋洄游路徑

3月25日,黑潮海洋文教基金會解說員Orca和一群愛鯨夥伴,搭乘鯨世界賞鯨船從花蓮一路南下,終於在下午3點多於長濱漁港外,幸運巧遇大翅鯨母子對。

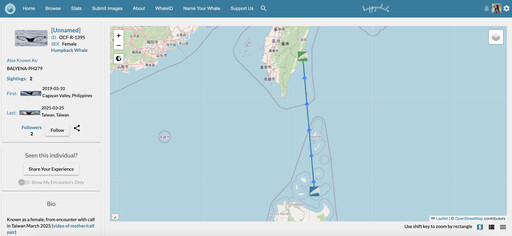

返航後,Orca將拍到的母鯨尾鰭,上傳到全球大翅鯨Photo-ID資料最完整的公民科學網站「Happy Whale」(快樂鯨魚),三天就收到比對結果,這隻母鯨(ID:BALYENA-PH279)在2019年就曾於菲律賓繁殖區巴布延海域被記錄。

隨後菲律賓研究團隊「BALYENA.ORG」也發文指出,今年3月3日就有拍到這母子對。黑潮海洋文教基金會研究員余欣怡興奮表示,過去雖已有研究推測台灣位於大翅鯨的洄游路徑上,但這筆「點對點連成線」的記錄,首次實證了母鯨帶幼鯨從菲律賓繁殖區洄游經台灣東部海域的跨國遷徙路線。

友善賞鯨 讓台灣年年有「鯨」喜

所以,大翅鯨真的「回來」了嗎?如果是指洄游經過,是的,台灣在路徑上,每年春季都值得期待。但台灣曾是繁殖區嗎?未來有機會成為嗎?目前仍無定論。

雖然日治時期,台灣曾捕獲超過700隻大翅鯨,是當時主要捕捉的鯨種,但根據IUCN資料,大翅鯨亞洲族群早在現代捕鯨興起前,就可能已被過度捕捉,台灣當年也越捉越少。

如今,就算大翅鯨只是路過,也是春天美好的「鯨」喜!我們能做的是,營造友善的海洋環境:不追逐、不餵食、不包圍、不拆散鯨豚群,讓不只是大翅鯨,更多海洋生物都有機會好好在台灣海域棲息繁衍。

最新生活新聞

-

-

2025/11/28 空氣品質說明(22:00)

(33 分鐘前) -

台船「海鯤軍艦」完成海上浮航測試 準備進入潛航階段

(43 分鐘前) -

淡江大橋2026年將通車 公路局規劃5大活動

(50 分鐘前) -

屏東西市場新店開張 台畜公司門市、「豬豬呷」豬雜專賣店進駐

(50 分鐘前)