當植物能操控環境? 跨越科學與藝術的邊界——專訪藝術家周巧其

此後他的作品遍及亞洲、歐洲與美國,展覽足跡從紐約、洛杉磯到奧地利林茲電子藝術節,兼具創作與研究的深度。攻讀清華大學碩博士期間,他提出「生物物聯網」前瞻概念,並於國際頂尖研討會發表。周巧其現往返台灣與紐約,為哥倫比亞大學、哈佛大學的訪問學者,亦曾任林茲電子藝術中心研究員與韓國亞洲文化殿堂駐館藝術家。2024年,他獲美國洛克斐勒基金會-亞洲文化協會獎助肯定,持續以藝術與科學交會之作,推動人類與自然的新對話。

山林裡的童年 與植物為伴的啟蒙

周巧其出生於一個與植物緊密相連的家庭:父母從事植物研究,他從小在台中山區長大,家中與周遭充滿各式研究植物的實驗場域。那是一個相對封閉的研究村落,孩童稀少,與人互動的機會有限,反而讓他花更多時間親近山林。他說:「我童年裡,待在樹林、草地的時間遠遠多過與同齡人相處。」這種成長經驗,反而培養出他對自然的敏銳觀察。

高中的他,甚至因關注新社地區開發計畫而走上街頭,參與針對保安林解編的抗議行動。那不僅是對自然的情感投射,也逐漸塑造出他希望透過創作「產生影響力」的信念。

跨越藝術與科學的邊界 把植物的感受傳回人體

進入實踐大學設計系後,他卻一度陷入困惑。「做燈光裝置時,我覺得那些作品跟我毫無連結。」他意識到作品應該是藝術家生命的延展,應該與個人背景、文化語彙緊密相扣。於是,他開始將植物帶進互動裝置。

這一舉動引起不少爭議。「老師說互動裝置必須有人參與,但我認為植物也能成為互動的對象。」他挑戰了傳統定義:植物是否能被視為有「主體性」的存在?能否成為藝術對話的一方?這樣的提問,奠定了他往後持續探索的方向。

周巧其最初的創作起點,來自一顆碗豆。他設計了一個裝置,在可控環境裡觀察碗豆如何在30天內從種子生長到頂端,讓植物成為「計時器」。這件作品雖未在比賽及參展中入選,但對他意義深遠。「我想透過最日常的事物揭露新的觀看方式,植物也能成為時間的刻度。」這份對「物質性」的專注,成為他日後創作的核心:用具體可觸的存在,去放大那些被忽視的細節。

大學畢業展時的《Syn-thesasia》,則透過感測含羞草的電位反應,將含羞草葉枕的電位反應,與人類手部的肌肉電位串聯,作用於觀眾的手部肌肉。當有人觸碰含羞草,植物的「感知」會即刻傳遞到人的身體,使手掌瞬間收縮。「這不是觀看數據圖表,而是直接感受植物的反應。」他說。這樣的設計,不只是展現植物的主體性,更讓觀眾體驗到一種跨物種的即時同理。

與此同時,他和長期合作夥伴胡悠揚也從大三即共組「千年虫無身知所」團隊,於2019年發展出《Cybernation》作品,22歲的他即登上林茲電子藝術節。作品利用光源與重力,控制植物在15天內長成特定形狀。方形、橢圓、菱形──植物被「演算法化」,成為可操控的生命雕塑。

周巧其坦言,這件作品帶有強烈批判意味:「它否定了植物的感受,把生命視為數學序列。這其實是我對人類極度控制論的諷刺。」他用對照的方式,將《Syn-thesasia》的「連結」與《Cybernation》的「操弄」並置,迫使觀者思考人與自然的權力關係。

進入研究所,他選擇清華大學跨域的碩博士課程,希望在科學方法中找到答案。「藝術能提出問題,但未必能給出證據。我想知道,當人真的感受到植物的感知,是否能改變我們的行為?這需要科學來驗證。」他的研究觸及聲學、行為同理學與感官實驗,將藝術與科學進一步緊密結合。

當植物能操控環境 人類是否能跳脫自我中心?

2020年,周巧其與合作團隊推出另一系列作品——《Biosignal》,讓植物不再只是被動的被觀看者,而是成為真正「控制」環境的主體。

「我們習慣認為,文明就是人類馴化自然的歷程。但空氣、陽光、石油從來不是為人類設計的,它們是生命與自然互動的結果。我們只是剛好搭上這個過程。」周巧其說。

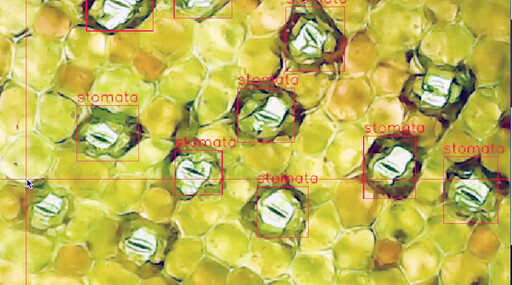

在2020年的展覽中,周巧其設計了一個半封閉的實驗空間,將光源、冷氣、空氣與水的控制權交予植物。藉由偵測植物的光合作用、氣孔開閉與代謝需求,作品讓葉片直接驅動燈光、空調與二氧化碳釋放。觀者走入展場,並非置身於「為人類舒適設計」的空間,而是進入一個徹底由植物決定的環境。

結果往往令人不適。潮濕悶熱、二氧化碳濃度過高,甚至讓人頭暈目眩。周巧其說,人們進去後會感到窒息,這不適感正是提醒我們,平常是如何忽視其他生命的需求,只顧著按照人類的標準去塑造環境。讓觀眾的身體成為證據:植物若能公平掌握權力,人類將不得不面對自己的脆弱與局限。

這類跨領域的實驗在世界上極為少見,因此周巧其與團隊不得不自行開發感測器、電路板與程式工具。「沒有現成的儀器能完全滿足需求,我們幾乎是邊研究邊發明。」他說。從顯微攝影監測植物氣孔的開閉,到紅外線檢測光合作用效率,他們逐步建構出屬於自己的「生物訊號系統」。這些技術不僅是藝術的一部分,也形成了一種研究方法,讓作品兼具科學驗證與哲學思辨。

然而,周巧其並不滿足於僅談植物。2022年,他發展出《和光》系列(Lichtung Series),將探問擴展到所有物質──包括礦石、微生物,甚至日常物品。

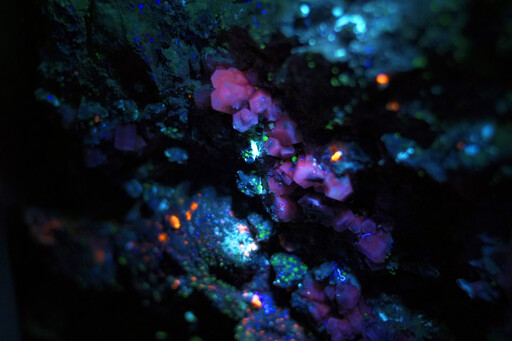

「我們常以為『觀看』是人類專屬的能力,但其實任何物質只要能與光互動,都能形成一種觀看。」他舉例,植物藉由光合作用吸收能量、電子在葉綠素裡跳動,這也是一種「看見」;石頭反射紅光,讓我們感覺它是紅色,那同樣是石頭與光的互動。

在《和光》系列中,他整合不同生物的感光數據,重建「同一顆石頭」在不同生命眼中的樣貌──人類、蒼蠅、眼蟲、植物,甚至礦物。每一個視角都截然不同,顯示世界並非單一真相,而是無數個「環境世界」的交錯。

走進自然、開啟植物之眼

然而,隨著時間推進,他也開始反思這些作品的侷限──「如果最終只是放進美術館,沒有帶來任何改變,那麼藝術的意義在哪裡?」

這些叩問,促使他於2024年投入新的計畫:《植物之眼》系列(Eye of Flora Series)。他與團隊透過感測器收集植物對光、水、風、雨的即時反應,再以沉浸式設備轉譯成可見影像。觀者戴上裝置走入森林或小型生態展場,便能「看見」植物的感受:風的強弱、陽光灑落的粒子、雨水滲透的程度……森林因此不再只是背景,而成為一個充滿回饋與動態的生命系統。

今年5月,他在韓國展出此系列。一位觀眾戴上裝置後,開始在場內舞動身體。「這不是表演,而是環境觸發的反應。」他觀察到,多數人第一反應是確認自己的手與身體,再逐漸透過舞動探索與周遭環境的關係。這種自發性的行為,正印證了他對作品的期待──當人類真正感受到其他生命的存在時,會重新定義「自己在世界中的位置」。

周巧其說,當前的「元宇宙」風潮多半建立在錯誤的生態想像上:闊葉林出現於雪山及冰川環境中、遊戲裡的花草長相詭異。「因為遊戲設計師不是生物學家,他們依靠想像建構環境,結果下一代在錯誤資訊裡長大,對自然的理解是斷裂的。」他說。

為此,他與團隊開始使用AI與環境掃描技術,從冰島到雪山山脈支稜,累積大量真實數據,建立高擬真的環境模型。這不是虛構,而是把科學掃描轉換成沉浸式體驗,讓人與真實生態重新連結。

外界常以「科技藝術」來描述他的作品,周巧其說,他的作品有時受到藝術界批評「不夠像藝術品」,也被科學界質疑「缺乏實驗精確性」。然而,他始終回到初衷:透過作品揭露世界被忽視的真實。

「我只是把問題放到檯面上。」他強調,不論被稱為藝術還是科學,最重要的是能否促使觀眾反思人類與自然的關係,並因此做出改變。

藝術,作為永續的橋樑

他坦言,曾經相信室內展覽能喚起觀眾對自然的重視,但隨著經驗累積,他逐漸認清這樣的理想過於天真。「很多人只是覺得作品好玩,拍照打卡,回去以後什麼都不會改變。」因此,他選擇跳脫美術館,將創作直接帶到自然之中,並展開他稱為《棲計劃》。

此計畫聚焦於台灣珍貴的雲霧森林。這類森林在全球僅佔約1%,孕育上百種特有種,其存續仰賴巨木葉片捕捉水霧,滴落滋養整個生態系。然而,長年伐木破壞使得這個循環斷裂。

他嘗試設計一種「人工母樹」:由結構支架與可調整的霧網組成,能依據植物的需求展開或收合,捕捉水氣,希望藉由這種人工介入,重建雲霧森林的水循環,為受損的生態補上斷裂的一環。

周巧其將藝術視為嚴謹科學與大眾之間的橋樑。透過創作,觀眾得以更直觀地理解抽象的環境議題。從打開荒置的場域,到設計人工母樹修復森林,周巧其的創作正整合藝術與保育的邊界。他不再滿足於櫥窗內的展示,而是以創作作為實際行動,讓藝術不只停留於觀看,而能介入環境、改變現實,真正以藝術行動回應永續。

最新生活新聞

-

聞名於世的祕魯納斯卡大地畫/袁頌安

(5 小時前) -

2025/11/16 空氣品質說明(22:00)

(5 小時前) -

台灣中油公布最新油價 明(17)日起汽油不調整、柴油降 0.2 元

(6 小時前) -

下車未上鎖財物遭竊 警鎖定犯嫌守護民眾財產安全

(6 小時前) -

女子歡唱突不適 中市警火速護送就醫

(6 小時前)