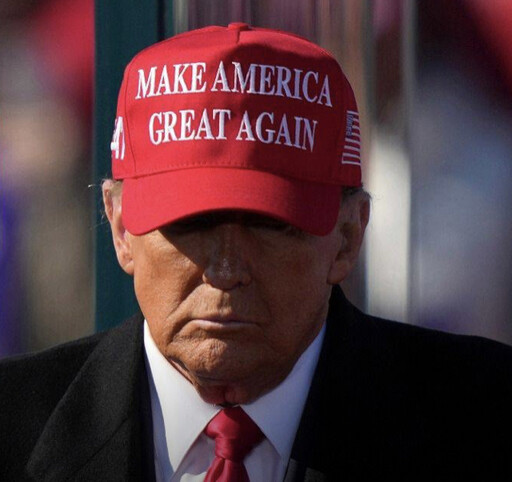

川普強人領導:第二任期如何改變美國政治格局?/魯云湘

魯云湘(國際事務研究者)

2025年1月20日,川普(Donald J. Trump)正式就任美國總統,開啟其第二個任期。與其第一任期(2017-2021)相比,在政治決策上的風格更加鮮明,政策執行力度更強,並且在內政與外交領域展現出更為明確的單邊主義取向。值得注意的是,其政策推動不僅依賴於共和黨內部支持,也強調個人領導風格與直接決策,經常透過社交媒體或行政命令迅速推動政策變革。這突顯出川普的決策模式屬於高度個人化,偏向短期利益最大化的策略,並強調強勢領導、直覺式決策及對官僚體系的不信任。

首先,以川普的治理風格與決策模式,可從以下幾個方面進行分析:

1. 直覺式決策與個人權威的強化。川普在決策過程中依賴個人直覺,並傾向於繞過傳統官僚體系,以行政命令直接施行政策。例如,在就任第一天即簽署數項行政命令,包括凍結國際開發署(USAID)資金、重啟美墨邊境「留在墨西哥」政策,以及重新調整美國對外援助計劃。這種決策方式與傳統政治精英的審慎政策制定過程形成鮮明對比,使政策執行速度加快,但也伴隨較高的不確定性。

2. 強調個人忠誠與行政機構重組。在第二任期內,進一步強化對行政機構的掌控,並對聯邦機構進行大規模人事調整。例如,由馬斯克領導的「政府效率部」(Department of Government Efficiency, DOGE)受命審查聯邦預算,尤其針對國際開發援助及能源補貼進行大規模改革。此外,川普內閣成員的選擇亦呈現高度忠誠導向,例如由盧比奧出任國務卿,體現其對強硬外交政策的偏好。

3. 強勢領導與政策急轉彎。其施政模式,通常伴隨劇烈的政策轉向。例如,在環境政策上,他宣布美國退出《巴黎氣候協定》,並取消對可再生能源產業的政府補貼,以支持傳統能源業的發展。這一舉措與拜登政府的氣候政策形成強烈對比,反映出其治理模式更偏向於直接服務於特定產業群體,而非長期結構性規劃。

其次,川普政策的主要影響領域有以下三點:

1. 第二任期內加強社會文化領域的保守化進程,其中最具爭議的舉措包括取消聯邦機構內的多樣性、公平性與包容性(Diversity, Equity, and Inclusion, DEI)計畫,並恢復二元性別政策,即聯邦層面僅承認「男性」與「女性」兩種性別身份。這一政策受到保守派選民的強烈支持,但同時也引發LGBTQ+社群及人權組織的激烈反對,進一步加劇美國社會的文化對立。

此外,川普政府在移民政策上的強硬立場亦值得關注。他宣布終止非法移民子女的出生公民權,並將南部邊境置於「國家緊急狀態」下,以調動更多聯邦資源進行邊境管控。此舉在法律上挑戰美國憲法第14修正案的傳統解釋,並可能引發新一輪憲法訴訟與司法審查。

2. 在經濟領域,川普延續保護主義政策,重新提高對中國大陸、加拿大、墨西哥的關稅,並威脅對哥倫比亞等國加徵高額關稅,以作為施壓外交的政策手段。雖然這旨在縮小美國的貿易逆差,並促進國內製造業發展,但也可能引發貿易夥伴的報復性關稅,進一步加劇全球供應鏈的不穩定性。

與此同時,川普政府對科技產業的政策亦有重大影響,例如放寬對人工智慧(A.I)、區塊鏈與加密貨幣的監管,以吸引更多科技企業回流美國。該舉措獲得部分科技企業的支持,但也引發有關數據隱私與市場壟斷的擔憂。

3. 川普的外交政策基調仍是「美國優先」,並傾向於削減國際合作機制的參與度。例如,他宣布美國退出世界衛生組織(WHO),指責該機構在COVID-19疫情期間的處理方式偏向大陸。此外,美國政府幾乎全面凍結外援計劃,僅保留對以色列與埃及的軍事援助,進一步削弱美國在全球發展合作中的影響力。

在安全議題上,川普政府則加強對亞太地區的軍事部署,並推動日本、韓國提升自身國防開支,以減少美國在東亞地區的駐軍負擔。然而,這種「成本轉嫁」的策略可能會削弱美國與盟友之間的戰略互信,導致亞太地區安全格局的不確定性增加。

綜合上述分析,川普在第二任期內的決策模式仍然保持高度個人化,並強調政策執行的快速性與直接性。他的治理風格強調個人領導權威,並試圖透過行政命令與機構改組來重塑美國內外政策。雖然這種模式可提高決策效率,並迅速推動特定政策,但也可能引發法律挑戰、社會分裂與國際信譽受損等問題。從長遠來看,川普的治理模式是否能夠在政治現實與國際體系中維持其效果,仍有待進一步觀察。(照片翻攝資料照)

最新生活新聞

-

飛機仿大雁飛行 減碳排、降燃料消耗

(15 分鐘前) -

波羅的海國切割俄電網 盼提升能源安全

(16 分鐘前) -

文湖線8日晚間頻急煞 北捷:號誌設備網路傳輸延遲

(21 分鐘前) -

媽銀行幹數十年看「樂透得主」好幾次! 透露「長這樣」掀熱議

(27 分鐘前) -

光彩迎客!鳳山燈會展現精彩客家文化饗宴

(27 分鐘前)