雄哥小唱》六四糾纏:大時代與小男女

經過長達10年,我向柴玲與王丹本人的多次查證。我請教柴玲三次,請她只賜告「是或否」,始終保持緘默,與其他直言無諱的反應完全不同。我也三問王丹,王丹很快回復:「不是」且說「交由美國警方處理」。我再問該案交美國哪個警方單位處理?罪名為何?結果為何?他都不答復了。(圖/取自網路)

作者/吳統雄(台灣民調創始人)

「六四文獻」的考證與影響,在35周年之際,再引發關注。其中2014年4月28日署名柴玲《認罪悔改和饒恕是得神喜悅的--致王丹先生的公開信》一文,最具因果洞察力,卻因曾產生爭議,可能被忽略。

這封信揭露了大時代與小男女的糾纏,不僅對六四作了深刻的反省,對未來的民主運動,包括兩岸乃至全球,更有兩大向面的檢討與啟示:

1.「眼看要成功的民主運動失敗了」的三因素:(1)缺乏階段性發展認識。(2)外部勢力插手,導致對抗升級。(3)內部不合,意見分歧。這項「人類行為實驗」值得深思!

2.領導者之間的男女情慾關係,混淆了大業。這是普遍存在各國革命與社運中,包括台灣第一次的「杜鵑花學運」(如參考連結),過去卻少以史學方法(而多以影劇形式)觀察的主題。

劉曉波、蘇曉康、余杰…都曾指出,六四文獻許多是悲情、責人、捧己、誤以為反共就是民主,甚至還抱著「皇帝輪流做」的思維,欠缺為何失敗的檢討,無法對未來提供建議。其中僅有劉曉波曾身歷六四廣場,他的檢討恰巧是《致王信》的部分集合。

然而《致王信》曾出現「真偽」之爭,經過長達10年,我向柴玲與王丹本人的多次查證,與「數量史學方法」檢定,《致王信》與柴玲其他可認證的文章比較,至少是柴玲的 Unauthorized Biography,即不否認也不承認的代言傳,或中華固有的託古體,如《屈原漁父》,不論作者是否屈原,都深入洞察了屈原時代的糾結。

本文末,也提醒一下,在自媒體風行後,被淡忘的「知的權利」與「社會責任」。

《我原諒他們》與《致母親》

柴玲的大量文章中,有三篇與《致王信》脈絡相連,分別是2012年6月4日發表的《我原諒他們》,2014年4月18日的《致丁子霖母親的信》,與同月24日《致丁子霖母親的第二封信》。

四篇文章都是柴玲皈依基督教後,以極為虔誠的宗教體呈現。

《原諒文》較短,有個引起大爭議的結論:「我原諒鄧小平和李鵬,我原諒1989年衝進天安門廣場的士兵」,而沒有原因。兩封《致丁文》極長,充滿了六四事件細節與經文,卻沒有結論。柴玲對其他媒體回應過這三篇,應屬真實文獻。

《致王信》與這三篇基調相同,更給出了檢討六四的重點。

《致王信》的兩大向面,第一個是前三封信都點到的環境三因素。第二個倒是前三封信沒提到的,領導者之間的男女糾纏。

《致王信》指出,這場民主運動夭折的直接原因是中共出動部隊鎮壓,但沒有檢討到深層次的三因素。

●缺乏階段性發展認識,自我膨脹

第一因素是「一時的勝利沖昏了頭腦,急於未成、反而壞事。民主化是需要過程的,思想的進步,觀念的改變,也是需要時間的。我們年輕,把事情看得過於簡單化。學運開始短時的成功、忘乎所以的自我感覺及權力慾望的膨脹,使得我們一時失去了理智,以為我們就是中國的民主和自由的化身,代表著正義、代表著中國的未來。只要共產黨下台,中國馬上就會變成民主社會。」

在兩封《致丁文》信中,柴玲也一再強調,若是現在,她會放棄對抗的形式,而以軟性的傳道方式說服政權與軍隊。

劉曉波也認為,「六四」事件的失敗源於當時的學運領導者缺乏成熟的政治智慧和策略,以及中國社會在政治民主化方面的總體落後。

除非經過【訓政】,一個政黨的突然下台,不會立刻改變社會。這也是我們強調「國家階段式發展」的原因。(請參考本專欄《軍訓憲─國家階段式發展 對人民最有利》)

●外部勢力插手,導致對抗升級

「外部勢力插手,導致運動對抗升級。美國民主基金會、港支聯的人控制了我們的指控權,指揮學生挑逗、激怒警察和部隊,導致學生們由和平抗議變成了直接對抗──衝擊新華門,向部隊投擲石塊,出現了打砸搶燒,甚至出現了殺害解放軍士兵,還在光天化日之下懸掛他們的屍體(雖然這些可能不是學生們幹的,但是至少是由於局勢混亂造成的)。」

柴玲在兩封《致丁文》與其他文章中,一再指責西方記者扭曲她「期待天安門廣場血流成河」,與自己「要求生」的發言。

她本人確實被「港支聯」營救到香港,最後到美國。而「港支聯」包括人權倡導者、西方外交官、商人、走私份子和香港幫會等,各種不同動機的人士。

外部勢力為無法排除的存在。台灣民運初期,領導人非常注意,還組織糾察隊,防止外部勢力滲透。而「暴力小英」一戰成名的「116圍城暴動」似乎是刻意導入外部勢力製造流血。

最近的「青鳥」集會,當然也無法排除來自大陸或美國的影響,只能靠公民素質的判斷選擇。

●內部不合,意見分歧

「高自聯內部不合,意見分歧較大。這也是前面兩點原因的結果。我們爭權奪利,失去了學生和民眾的信任,也使得後期的運動出現了混亂。」

柴玲在兩封《致丁文》中,提到了與李錄,以及「很多人改變立場」的紛爭,與領導者間對說謊話的相互質疑。

領導者之間的男女情慾

《致王信》可稱爆料,但應嚴肅面對的議題是:

「就在我與封分手之後的痛苦時刻,你也無情地拋棄了我,原因竟然是我背著你跟吾爾開希有關係。我當時十分委屈,你怎麼會這麼冤枉我呢。當然現在我知道了,那時你只把我當做個獵奇的對象而已,你那麼說不過是拋棄我的藉口而已……一切都化為泡影,最終我成了唯一的受害者(雖然封從德也算是)。」

王丹、柴玲是否曾拿外界的捐款自用?由於吾爾開希上大飯店,吃大餐的錄影,曾經被公布流傳,所以無法排除有這樣的情形。

六四中有一位被大眾忽略的組織者、明星身後的男人、永遠的反對派:封從德。

封從德是六四廣場總指揮柴玲的丈夫,他是北大籌委會常委、高自聯主席,是真正的組織群眾者,卻把鏡頭讓給柴玲、王丹、吾爾開希,自己退任六四廣場副總指揮。

封從德:廣場就是一個『狂歡節』

《致王信》的記敘是 :

「封從德淪為了配角…自從有了那筆神秘的“特殊經費”,我們可以經常藉著開會的名義天天酒店、夜夜旅館。我們的關係達到了頂峰,也是轉折點。你那邊女朋友吃醋、跟你大吵大鬧,我這邊封從德跟我打“冷戰”。」

真正的反對派封從德,持續主編《六四檔案》《孫文學校》網站,參與重建《天安門民主大學》。他寫的:《21名通緝學生今何在?》一文對王丹、柴玲,只有平實報導,沒有評論。

而封從德被問到柴玲與王丹的關係時,說了一句意味深長的話:「那時的廣場,就是一個『狂歡節』。一切狂歡節上會發生的事,廣場上都會發生。」

如果,只能共同裹著一張薄毯

一對革命小男女,如果和其他的同志一樣,擠在廣場狹小的帳篷裡,在饑寒與生命危險之中,在不知天明之後,能否繼續共同相視…只能共同裹著一張薄毯。

在這樣薄毯之下發生的事,我能夠理解。

我可以感受無奈的淒美、甚至可以被革命沒有明天的浪漫而感動。

但如果一對革命小男女,拿著外國人的錢,在大飯店裡吃大餐,躺在豪華套房中、柔軟溫暖的大床上。

而被他們號召來的同志,同一時間,饑寒瑟縮在六四廣場上的帳篷裡,等待著坦克的鎮壓。

可以被革命沒有明天的浪漫而感動/但不是

柴玲在兩封《致丁文》信與其他許多文章中,對男女之事雖有辯解,也表達了某種懺悔。

王丹在這方面,曾美化陳為廷的性騷擾,將誘姦同志合理化。

在歷史的大轉折中,大時代與小男女的糾纏,常有許多深入的啟示。

根據《致王信》以及其他的相關資料,令人恍然大悟,難怪柴玲可以作天安門總指揮,王丹至今仍在性騷擾同志,而後置之不理的疑雲中。

台灣第一次的「杜鵑花學運」

台灣第一次的1971「杜鵑花學運」,我剛好認識擔綱的三位男主角:激進派、溫和派,與國民黨的反制派,以及一位吸引了三位男主角、影響了運動走勢的女主角。男主角之一,後來當到部長。

1990的野百合學運,我一位學妹是調查局探員,滲透到民進黨,不料卻被一位風流倜儻的民進黨文膽馴反了。

我在1973年把「杜鵑花學運」寫成了一部舞臺劇《三與一》,戒嚴期的背景不能寫台大,所以就託到北大。不料16年後,真的在北大發起了「六四」。

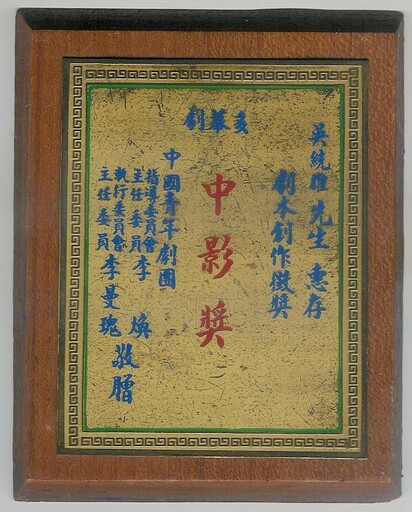

當時青輔會爲了鼓勵青年創作,設立了中國青年劇展,我這部劇本獲得了劇本徵獎的「中影獎」(如圖)。

時為國家將財富分享予人民的1977關鍵年之前,堂堂國家部會、鼎鼎大名李煥,贈的全國性獎牌是這個樣子。

不過,在《棋王》電影中,相同年代,大陸棋王的冠軍盃是一只漱口杯。

台灣與大陸,在許多根本沒想到的地方,都自然進行著「台灣先導實驗,大陸擴大實施」,我們要珍惜這樣的經驗。

知的權利與社會責任

我受的是在網路前的新聞教育,那時進入媒體的門檻很高,要求許多訓練與思辨,包括:

●知的權利:欲報導與評論的新聞事件,是否是影響深遠的公共事務?

●社會責任:對新聞事件的當事人是否有充分查訪?對查訪的背景、依據與使用是否向當事人充分說明?對相關資料文獻的調閱與平衡是否有充分研究?對各種資訊間的矛盾、疑點,是否有充分比較與分析?

這是我與許多老記者,40多年前在學校學習、在工作上實踐的:媒體社會責任論與調查報導方法。

但網路後,自媒體暴增,這些議題多被忽略了。

發現《致王信》爭論後,我的反應就是直接問當事人。

三問柴玲

柴玲在多處留下公私電子郵箱,強調「立刻回信」。但我請教她三次,請她只賜告「是或否」,她始終保持緘默,與其他直言無諱的反應完全不同。

她發言大開大闔,不僅在公共領域上,甚至在極個人的隱私上。包括與身體權有關的接觸過程,曾主動以萬言揭露;卻對一封有歷史重要性的文獻,不置可否?

她在回應《原諒文》和兩封《致丁文》後,都遭到友敵雙方的嚴厲批判!是她緘默的原因?

我再以統計學內容分析的「7指標檢定」,無法證明《致王信》與她其他的主張不同。

三問王丹

王丹很快回復:「不是」且說「交由美國警方處理」。

我再問該案交美國哪個警方單位處理?罪名為何?結果為何?他都不答復了。為何柴玲署名的信,由王丹處理?

調查報導不是司法偵查,只能和盤報告完整過程。

或許,我也可以在柴玲眾多的文章中,整理出與《致王信》相同的結論。但《致王信》既已存在,不論是她本人、或她不否認的代言、或是一位非常瞭解事件者的託言,都對民運有不分地區的共同啟示。

----

參考連結

《憶杜鵑花學運》(政治大學社科院)

https://txwu.neocities.org/RwdTxFB/Essay/National_Chengchi_University/Azalea_Student_Movement

吳統雄,臺灣民調創始人。世新大學資管系創系主任,曾任教於台清交與美國喬治亞理工等,是喬治亞理工Adoption Modeling 研究團隊首席。歷任聯合報系資訊中心副主任、神通機構高階主管、日商科技公司總經理,因創辦電腦統計民意調查而獲得國家金鼎獎。他是第一代民歌手,擔任過廣電主持人,發表過唱片,是資深公共評論人。

最新政治新聞

-

-

顧部長視導特指部 肯定官兵戮力戰訓辛勞

(34 分鐘前) -

花蓮鐵路搶通延後 卓榮泰致歉:欠東部安全回家路

(38 分鐘前) -

颱風凱米釀災影響民生 綠委促凍漲油價體恤災民

(49 分鐘前) -

顏寬恒、高虹安涉貪一審被判刑 林楚茵喊:協尋貪污連坐黃國昌

(1 小時前)