副刊/回首河內

在河內的最後一天,堵在車陣中,非但沒有不悅,反而有點想念這充滿「地氣」的混合感。這裡無論汽車、摩托車、腳踏車、行人同在一個線道,個個勇往直前不讓人,車行速度快,野性十足。

隨處扔的菸蒂、垃圾滿天飛,喇叭聲如示威,傳遞濃烈的情緒,以致下車時,導遊不斷提醒「過馬路要眼觀四方,快狠準地向前衝」、「背包放前面是你的,背包放後面是別人的,報警只會登記敷衍其事,實踐上完全沒成效。」這讓久居秩序良好自帶規範默契的我們,對於自己負責安全無虞的危機意識,頓時深厚隆重了起來。

其實,所見越南多靦腆善良,並不可畏,反倒一黨專政,不僅有加值稅、企業所得稅、出口服務的增值稅、個人收入累進稅,並掌握重要民生以增稅收,機場免稅商店的物品昂貴,簽證1500台幣,外國廠商的限制更是要看老大哥臉色,連所生產石油都一股腦外銷,內需靠進口,以賺匯差。

許多國家產品出口歐洲關稅高,鼓勵越南發展市場,關稅相對便宜,是以許多國家來此設廠,轉運貨物。此外相對於台灣3-4萬月薪,越南僅1萬,故最近三、四年台商紛紛由大陸撤退到越南;再加上汽油價格與台灣相近,(2.1萬越盾,相當31台幣),因此大部分工廠聚在港口,越南海岸線長達3000多公里,足夠各國廠商的投資,這從海防處處建廠、別墅豪宅大興、夜晚餐廳舞廳賭場閃亮如晝可見一斑。

河內,與想像中共產國家的肅殺氣氛有段距離,反而接近二十年前的中國,無時無刻都洋溢正在崛起的氣勢。凌亂的市容、秩序、吵雜中掩不住急切向上衝的高樓、經濟投資、賺錢慾望,與千百政權遺跡所散發古老,緩慢的氣氛同時在空氣中存在,有種蒼涼,苦澀與興奮的感覺。

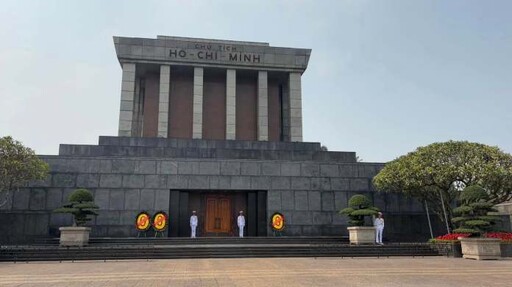

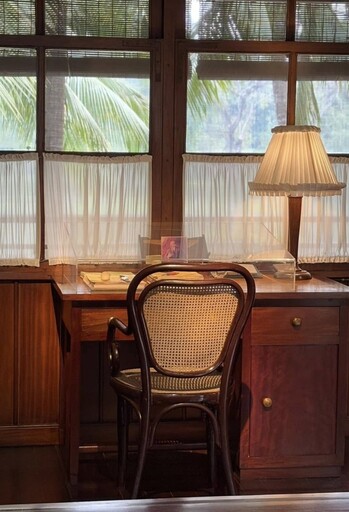

轉向另一個位置看去,則是胡志明在這裡宣讀「獨立宣言」,建立越南民主共和國的巴亭廣場。圍繞其間的越南國父胡志明陵寢、1954年至1969年胡志明辦公地、戰爭博物館、郵政總局、國家主席府(以前是法國印度支那總督府),敘述的是越南近代史。

這個廣場,一如凱達格蘭大道、中正紀念堂廣場,是百姓集會之所在。對越南人而言,躺在灰色花崗岩砌成的「胡伯伯」,是他們心目中偉大的偶像,是收復政權,帶領越南獨立的巨人。

提起胡志明,其人百變,一生故事堪稱奇中之奇。單是名字就有五十多個:阮生恭是幼名,阮必誠是本名,後自號阮愛國,中國曾化名李瑞在廣州以賣報紙打零工維生、王山而、王達人、王光生、黎安南、胡光等;在香港時化名宋文初,蘇聯時化名P.C.林……。這些名字非但是人際符號,更是每到一處的變身服。這些不斷更新的姓氏、名字,讓他像變色龍,隱身於環境而又吸納周遭的資源,不斷脫皮幻化,經歷一次比一次驚險的挑戰。

在時也,運也,命也的因緣巧合,和時勢造英雄之下,他從農村之子成為越南國父。

一生領導越南人對抗法國殖民的他,完美詮釋「天將降大任於斯人也,必苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身,行拂亂其所為」所鍛煉,激發出的智慧、勇氣和信念。

在順化讀書、西貢技術學院當學徒的他,於1911年,也就是中華民國成立的那年,以新的名字,走上法國商輪上擔任廚師、水手,三年多內遊走非洲、美國港口。看過比家鄉大海更廣闊的世界之後,他沒料到自己的一生會如海浪在潮起潮落的湧動下,飄過倫敦、法國、中國、非洲,做過園丁、清潔工、服務員的苦力活,也憑著本領沖洗照片、做烘焙,靠著自學精通中、法、英、俄、泰文。

這些底層的工作,並沒有磨損他的志氣,因為在他上船之前,他一心想探究的問題不是如何在海外發跡致富,而是解答誰來救越南,如何救越南。

錐處囊中,終究掩不住光芒,1919年一戰結束,各國領袖齊聚巴黎暢談戰後重建與和平的問題,當時美國總統威爾遜提出「十四點和平原則」,呼籲各國人民都享有民族自決權。身形消瘦的他,化名阮愛國,以越南愛國者身分,在凡爾賽和平會議上向大國代表八點請願書,交到威爾遜手上,上頭寫著:「所有被統治的民族都心懷希望,渴望透過一場文明對抗野蠻的鬥爭,贏來一個公平與正義的新時代。」要求讓印度支那人民與法國人享有平等權利。從那一刻起,他成了越南人心中的民族英雄,背負起帶領越南人走向獨立的使命。

夾處於蘇聯、中國共產黨之間的外交,法國殖民、美國、日本勢力的內部情勢,胡志明不僅歷經九死一生的險局,也深知能屈能伸見風轉舵與見縫插針的手段。中國廣西被重慶國民政府所捕,先後被關押在廣西十三個縣三十個監獄達一年餘,在四方奔走,以爭取法國人在越南的利益為交換條件之下,於1931年被送回越南,找了與他身形相似的胡姓替身,後來方知那人替他而死,因此1943年定名胡志明,意謂「點燈者」。

沒有人料到這位骨瘦嶙峋的男子,會成為帶領越南獨立的巨人。1945年9月2日,胡志明在巴亭廣場上,以美國獨立宣言的話宣布越南獨立:「所有人生來就是平等的,他們應享有天賦的不可侵犯的權利,即生存、自由和追求幸福的權利。…全世界各民族生來就是平等的,無論哪一個民族都有求生存、享受安樂與自由的權利。」

這個「越南獨立宣言」,切割日本、法國與中國,讓越南成為真正獨立的國家。同時捨棄行之既久的中文,創出全新的越南文字,使讓越南成為完完全全的越南,而不再附屬於中國,而是透過自己的文字記錄、傳誦、記憶自己的歷史文化。從此,越南人以自己的視角解釋過去、現在、未來,而不再活在侵略者的眼中,不再無聲無語地任由他人定義。

更無人企及他所創造的二十世紀軍事史上最傳奇游擊之路___沿北緯17度線熱帶叢林,開闢繞道寮國、柬埔寨邊境水陸小徑,以運送物資、對抗美軍、滲透南越。儘管美國使用化學武器、電子感應器,仍無法破防這段補給彈藥、糧食、槍枝之路。

胡志明呼籲 「不管犧牲多少人,戰爭維持多少年,都要努力讓越南脫離殖民,走向獨立。」於是13歲以上男子當兵,女子當任後勤、照顧家庭、背稻米從南越走三個月山路到北越,運送三包米、武器,約140-150公斤。在全民一心之下,上百萬游擊隊衝出防線,1968終於直搗南越。

胡志明終身未婚,遺言死後火葬,骨灰分三分,分、中、南丘陵地上。無須建造石碑、銅像,而是簡單廣闊兼顧涼爽的建築,以供到訪民眾休息,最好能讓每位到訪者種下一棵樹,日久便會成為悅人的森林。

1954年7月日內瓦協定,以北緯17度為界將越南分割為二,胡志明的心願一直到1975 ,他逝世六年後,越南才統一,因此他的遺體至今未火化,而是在悠悠蒼天之下,凝視子民昂首闊步,活出尊嚴。

據說每年9月2日胡志明忌日都會下雨,越南人篤信這是老天惋惜其願望未酬之憾,天地同悲,為之奈何!

鍾文音《最後的情人:莒哈絲海岸》裡寫道:「越南人的人生多在街上發生,穿過每一條永遠都是熱騰騰的街食,每一條人行道上都會有人招攬買東西,嗑瓜子,蹲功,街上小桌,流動小販,這裡是光明又灼熱之地。」

河內老城閒散,安靜而苦澀。法式建築從容飄盪殖民情調,蹲在街邊的流動小販、挑竹簍的花香米粿、矮小的塑膠小凳子以川流不息的歲月,在街巷裡編撰出屬於農業情調的生活軌跡,啜飲咖啡的街上人生故事,輕巧而哀傷。那是莒哈絲三至七歲住過的街景,七十歲回首寫《情人》眷戀的情調。

新市鎮,蓬勃而焦慮,直追現代化,急與世界接軌的步調,揮起越南3000多公里海岸,可觀察整個東海的旗幟,叨唸道「有越南就有寮國,有寮國就有柬埔寨,有柬埔寨就有泰國,有泰國就有馬來西亞,有馬來西亞才有新加坡」,這黃金地理位置讓整個都市都處於呼風喚雨,士氣高昂的振奮。

問起導遊如何看待越南近代斑駁的侵略史,他一臉淡然地說:「我們不恨法國,也不怨美國,那都是歷史,我們只關心生活。」

這話,很實際,也透著幾分豁達的無奈,畢竟,「向前看」、「向錢看」才是最實際的現實。走過喪失自我、激進革命的越南不再停滯於壓抑的灰白,正努力破繭而出,長出美麗的翅膀,飛出自我的面貌。

作者:陳嘉英

國立臺灣師範大學閱讀教學課程講師、景美女中語文資優班教師及召集人、曾獲台北市特殊優良教師與台灣省師鐸獎。

著作:《課堂外的風景》(與陳智弘合著)、《凝視古典美學:高中古文鑑賞篇》、《寫作力》、《打造閱讀的鷹架:教你如何閱讀》、《閱讀力:三招教你破解閱讀密碼,強化競爭力》、《從世界名著經典出發,提升你的人文閱讀素養》、《第一本教你寫好學測國寫的作文書──議題導向的閱讀與寫作》、《誰說文言文很沒趣:用文史放大鏡看高中必讀的15篇經典》等。

延伸閱讀:

最新娛樂新聞

-

-

阿沁《記得愛2.0》上海開唱!粉絲敲碗F.I.R.合體

(2 小時前) -

許光漢帥氣合作落日飛車 被爆私下是「冷面笑匠」

(2 小時前) -

唐玲出席公益走秀 癌友家庭現場致謝獻溫情

(2 小時前) -

阿沁《記得愛2.0》上海開唱!Lara梁心頤等人組成「愛的小夥伴」輪番上陣 粉絲敲碗F.I.R.合體!

(3 小時前)