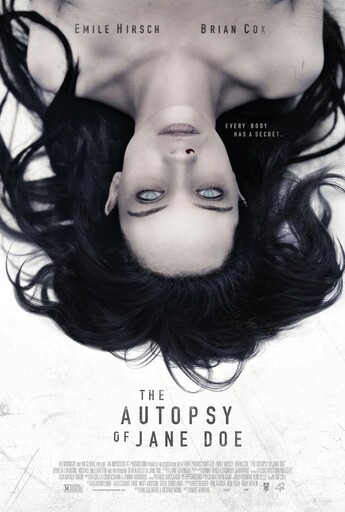

副刊/時間拒絕埋葬的創傷:恐怖電影《驗屍官》

小鎮近郊發生了一樁奇怪的案件。我們跟著探長的腳步,發現民宅裡所有的人都死於非命,現場凌亂不堪,只有一具女屍無法確認身份。說來奇怪,這具屍首被半埋在地下室,僵白皮膚乾乾淨淨,看不出有什麼外傷;此外,沒有任何東西被偷,房子外面也沒有受破壞的跡象,與其說是有人闖入,橫倒的被害人比較像是想從房子逃出去。一無所獲、毫無頭緒的警長,將這具「Jane Doe」(無名女屍)送至殯儀館,並要求驗屍官湯姆・特登要在天亮前找出死因。

鏡頭隨即轉向特登家。伴著略帶懸疑的背景音樂,鐵製的旋轉梯有點生鏽,我們的視野被領入狹廊,壁燈一一感應亮起。空間漸漸打開,先是手拉式柵狀門的電梯,再來是略顯凌亂的辦公室空間,而循著牆壁掛的家族相片,會發現這是一個L形的狹窄走廊,轉角處裝設有反射廣角鏡,再往前就是工作空間與焚化爐。當然,最重要的就是解剖室,包括中央的金屬檯面、其上的無影燈與輔助照明,周圍的冷凍櫃、解剖設備與藏書。

整個地下室舞台並不複雜,出入口除了復古電梯,就是地窖門的雙開鐵門而已。跟隨運鏡,分隔空間的門扉的開啟與虛掩,藏於牆壁的通風管線內部的震動與聲響,以及廣角鏡本身看不清楚遠處事物的限制,種種設計凸顯視線的可及與不可及之處,讓簡單的空間逐漸因為心理作用而延伸與變形。

緩慢巡禮的腳步忽然在進入解剖室後加快,搭配收音機傳來快節奏的搖滾樂,我們看見湯姆・特登手法俐落、經驗豐富,兒子奧斯汀是他的醫療員副手,正在邊做邊學。除了專業知識的交換,我們也透過父子工作時的閒談,了解這間殯儀館是特登家的家族事業,湯姆與奧斯汀雖很親近,奧斯汀對於是否要繼承家業還沒有與父親明說,而湯姆喪妻之後在感受上或許也相對封閉,工作是他的生活重心。

壓迫感打從無名屍登場就環伺整個地下室空間。湯姆的亡妻所飼養的貓本來相當友善,還會送來獵來的老鼠當作禮物,一見她卻哈氣低吼。姑且不說無名屍眼珠混濁,應已死去多時,身軀外觀卻尚未腐爛,開始解剖後,有更多不尋常的發現。她的手腕、腳踝骨頭斷裂,肺部遭到燻黑,臟器上都是肥厚的增生疤痕,可想見是極深的刀傷或刺傷的結果,舌頭也被翦除,胃囊裡還有畫著符陣的奇怪布塊,布塊內部原本包著無名屍齒列上少的那顆牙齒。

飾演無名屍的是Olwen Kelly,身體在冷冽光源下彷彿透著青光,驗屍官檢查眼睛後就沒有闔上她的眼皮,這雙眼睛有如貓眼石,顯得神祕莫測,渾身散發細緻又冷漠的真實重量。組織的切割與撕裂不僅是視覺的壓迫,密閉的空間的細微聲響也增加了焦慮感。

說實在的,不必有太多「見鬼」的超自然突發驚嚇,那不知何時打開的屍櫃櫃門,以及空空如也的平台,我的內心已大聲喊著糟了糟了。尤其,我們一開始就知道,過去為了確認死亡狀態,驗屍官會在屍體的腳踝繫鈴鐺。眼見突然上鎖的門,耳朵聽著廣播自動轉台造成調頻時的雜訊,以及想像是因腳步而傳來一抖一抖的鈴鐺聲響,種種的「沒有看見」,才是真正駭人。

驗屍官的工作就是判讀死因。我很喜歡一個經典的講法,來自Robin Wood,談恐怖片時他說道,恐怖片就是被壓抑之物的回返。屍體不會說話,驗屍的工作就是透過從外而內一步步的揭開,解讀蛛絲馬跡來獲得資訊,這身體當然是文本。在《驗屍官》裡,把線頭全部集中在這具無名屍之上。

一具找不到死因的女屍,即便循序漸進一層層推進,打開胸腔、剪斷肋骨、取出臟器,諸多的異狀顯示她曾受到極端的虐待,但醫學能給的說法已到了極限。湯姆察覺皮膚的異常,打開內裡之後,發現了刺在皮膚內側的圖騰,一切在象徵層次上就有了連結。布塊內文加註的年份是1693年,擷取的則是聖經的段落,加上臟器裡植物生長的地區,很明顯地指向北美新英格蘭時期的「塞勒姆審巫案」。無辜女性被安加莫須有的罪名,可以這麼說,獵巫狂熱的暴力「製造」了女巫。參與過程真正的犯罪者已在時光中逃逸,然而暴力凝凍在無名屍上,這具屍體就是殘酷的歷史文本。最有意思的設定,便是那些取出的內臟或血液,很快就變質、腐敗、膿化,濃縮的暴力所打造的身體卻毫無衰腐之跡。

我原本對Jane Doe的靜止感到不安,畢竟乍看之下確實是物化的身體。但,作為屍體,在恐怖片動起來的話不是更可怕嗎?抱著這個矛盾,我看著驗屍官父子目視與操作的病理分析過程,循序的拍攝紀錄、切開與縫合,這個在醫學、宗教與社會之下的存在,不正是代表了女性總是處於被觀看與擺佈的客體位置嗎?

恐怖片的框架,皮膚潛藏的經文與圖騰,將「死者」化作一個濃縮的符號。「Jane Doe」,沒有姓名、沒有背景,只有一具被專業男性不斷操作、切割、命名的女性身體,她將再也不只是某一位人物,而是歷史上無數被忽視、被抹去姓名的女性的集合。她永不腐爛,像時間拒絕埋葬的創傷:所有暴力、獵巫、酷刑與厭女歷史,都被封存在這具完好卻澈底失語的身體裡。

若用Robin Wood的語言來說,Jane Doe正是「被壓抑之物的回返」在恐怖片裡的典型形象。剝奪女性作為主體的可能,規訓她們成被動、從屬、依賴的角色,任何超出「溫柔妻子/順從母親」範疇的慾望與力量,都被視為異常,必須被壓制。獵巫歷史就是最極端的版本,指控、拷打而後處決,只因她們被看作某種威脅常態秩序的「他者」。在《驗屍官》中,這些被壓抑的東西並沒有真正消失,而是被封裝在Jane Doe的身體裡,以「女巫」的形式回來,回來追討的「詛咒」所造成的暴力,也是體制對他者的傷害所必須付出的代價、必須承擔的傷痛。

無法言說,卻什麼都說了,恐怖片在這裡變成特殊的媒介。那麽,正義可以尋回嗎?復仇是一種正義嗎?「為什麼是我們呢?」奧斯汀問道,湯姆說,我們只是正好在她復仇的路上。最後湯姆願意犧牲自己,以為能用自己的痛苦換取兒子的存活,卻依然無法真正終結詛咒,然湯姆卻也在惶惑之際,誤殺了奧斯汀的女朋友。相信你也看見了那微微一動的腳趾,與細小的鈴鐺之聲,暗示暴力還會再度重演。

無名屍的指甲所嵌進的泥土,是很深的地底才有的土質。有趣的是,不管是女巫現身的那個郊區房屋,或是解剖她的這個殯儀館,都位於地下室。解剖室更是個異度空間,廣播中原本晴朗的天氣預報,被超自然力量用狂風暴雨的騙術籠罩,使人們受困其中。我不由得要想,如果現在她終於從歷史的、結構造成的深深的土壤裡被挖出來了、從地下室現身了,我們在現代的社會制度與家庭關係,可以怎麼做,才可以讓女性自由呢?

作者/傅淑萍

現為「我們的教學事業有限公司」講師,國立成功大學中國文學系博士。部落格「樂遊原」與IG「樂遊原(@leyou_yuan)」共同經營者。曾任聯合報文學寫作營講師。曾擔任聯合盃作文大賽閱卷與命題老師。

本文章來自《桃園電子報》。原文:副刊/時間拒絕埋葬的創傷:恐怖電影《驗屍官》

延伸閱讀

最新娛樂新聞

-

趙正平「獨飛撈金」偷接工作 梁赫群氣炸:偷偷摸摸去!

(2 小時前) -

Melody談「粿王」偷吃風波 旁觀者不評論「祝福找到自在方式」

(2 小時前) -

《叫我驅魔男神》釋主預告 張懷秋惡魔之王登場!

(2 小時前) -

副刊/時間拒絕埋葬的創傷:恐怖電影《驗屍官》

(4 小時前) -

才曝罹患前額葉失能!梁云菲自爆「輕生獲救」送醫住院中

(4 小時前)