新生兒感染腸病毒險喪命!醫揭伊科11型致命關鍵與預防對策

文章也可以用聽的

張小姐在懷孕36週又4天時出現發燒症狀,隔天剖腹產下男嬰,起初寶寶狀況穩定,但到了出生第四天,寶寶在嬰兒室出現兩次嘴唇發紺現象,儘管經刺激後恢復正常,但後續出現發燒、活力下降等異常狀況。經醫療團隊進一步檢查,雖排除先天性心臟病,卻發現寶寶的白血球和血小板偏低、肝功能異常,最終確診為伊科11型腸病毒感染,且已併發重症,緊急轉入兒童加護病房救治。

在住院期間,寶寶出現敗血症、全身性血管凝血異常(DIC)、心肌炎及猛爆性肝炎等重症併發症。幸好在醫療團隊的密切照護下,及時投予免疫球蛋白並進行支持性療法,終於穩住病情,安安在一週後順利出院。

腸病毒是常見的季節性傳染病

台北慈濟醫院兒科主治醫師吳秉昇表示,腸病毒是常見的季節性傳染病,盛行於夏秋季,種類繁多,常見症狀包括皰疹性咽峽炎與手足口病。雖大多為輕症,但部分類型如A71型、D68型及新生兒伊科病毒、克沙奇B型感染,可能引發重症甚至死亡。

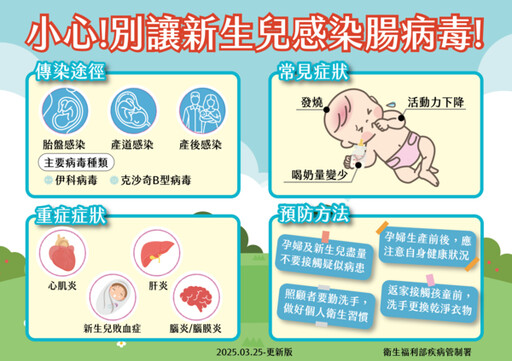

新生兒感染腸病毒主要有三種途徑:生產前感染(胎盤垂直傳染)、生產過程中接觸到病毒(周產期感染)、或出生後與他人接觸(產後感染),其中以周產期感染最為常見也最危險。

若孕婦在分娩前兩週內感染腸病毒,因母體尚未產生足夠抗體傳給胎兒,寶寶體內缺乏保護力,容易在出生後迅速發病,病情凶猛。伊科11型病毒尤其危險,重症率與死亡率高達2至5成,常見症狀為多重器官衰竭,包括肝炎、心肌炎、腦炎等,對新生兒來說是一大威脅。

圖/疾管署提供

腸病毒的治療方式

吳秉昇表示,目前針對腸病毒的治療方式,尚無專一抗病毒藥物可使用,醫界共識是儘早使用免疫球蛋白,透過濃縮人類抗體來中和病毒,再搭配支持性治療,全靠醫療團隊的經驗與應變能力。

值得注意的是,目前市面上僅有針對A71型腸病毒的疫苗問世,然而新生兒常感染的類型並非A71型,加上父母可能僅出現如發燒、咳嗽、腸胃不適等非典型症狀,導致難以即時察覺、預防。

吳秉昇提醒,腸病毒流行期應特別警覺,無論家中或托嬰機構都須加強洗手與消毒,避免新生兒暴露於感染風險之中。家長如察覺新生兒出現活力差、發紺、發燒等異狀,應盡速就醫,以防重症發展。

(記者 李政純,圖片來源:Dreamstime/典匠影像)

延伸閱讀:

·腸病毒5年來最嚴重!營養師授「舒緩不適怎麼吃」 布丁、冰淇淋都可以

·流感、腸病毒「這3症狀」最不同!醫教分辨 這1病最快半天內就會發燒

最新健康新聞

-

-

預防HPV不分年齡!9月起國中男生「免費打HPV疫苗」領先日韓國家

(27 分鐘前) -

久站造成雙腿腫脹 靜脈曲張微創手術助重返輕盈步伐

(34 分鐘前) -

流感合併細菌性肺炎 醫師:接種疫苗可降低併發重症風險

(41 分鐘前) -

夏季養膚有撇步 搶救膚質PLT來助攻

(43 分鐘前)