國際社會聲援非核台灣 多國學者:亞洲首個廢核國家帶來能源轉型希望

重啟核三公投將於週六(23日)登場,綠色公民行動聯盟與台灣氣候行動網絡研究中心昨(20日)召開記者會,發布來自國際環保組織與國際能源學者反對重啟的聲援信,並強調台灣作為亞洲首個非核國家的歷史紀錄,呼籲堅守非核家園。

德國學者:去年全球新增發電裝置逾九成是再生能源

(1)核能復興非趨勢

核能復興是世界趨勢嗎?核能諮詢小組(Nuclear Consulting Group)主席多夫曼博士(Paul Dorfman)指出,2024年全球新增發電裝置容量中,有92.5%來自再生能源,所有新建核電廠無一不嚴重超支且延誤工期,所有的小型模組化反應爐(SMRs)仍停留在設計階段。放射性廢棄物、核擴散以及廠址選擇等問題依然嚴峻且未解決。

(2)德國非核後,發電由再生能源取代

近期亦常見非核導致德國高排碳與高電價的討論,曾多次訪台的德國波茨坦永續發展研究所(RIFS)榮譽科學總監瑞恩(Ortwin Renn)教授強調,2011~2025年間,德國核電汰除後的發電量,早已被再生能源完全取代。他也澄清,德國相對較高的電價,主要是受全球天然氣價格飆升以及進口電力成本影響。

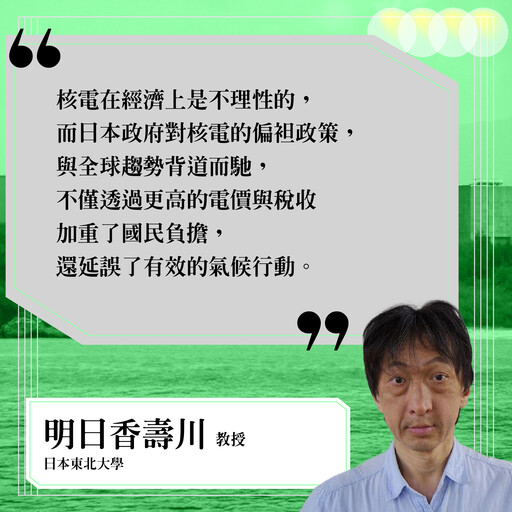

(3)核電經濟是不理性的

日本東北大學明日香壽川教授指出,核電在經濟上是不理性的。2017年初至2024年底,西方民主國家僅新增了四座反應爐。其中,英國Sizewell C核電廠的一座反應爐建造成本已達190億英鎊(約3.8兆日圓),一半來自政府補貼。日本政府對核電的補助金額是再生能源的數倍,且目前正考慮為核電新建計畫推出新的補助方案。政府估算每座新反應爐的建設成本約為7000億日圓,遠低於英國與美國的實際成本,這一數字明顯被低估,甚至可說是一種「漂綠」(greenwashing)。

他分析,日本政府之所以持續投資核能,是出於電力公司、反應爐製造商、鋼鐵企業、工程公司的既得利益,以及潛在的核武能力。現任首相石破茂在2011年福島核災後曾說:「我們必須維持核電,以保留潛在的核威懾能力。」

研究曾遭人曲解 美專家:光電貪腐不代表應該「返核」

波士頓大學全球永續發展研究所所長索瓦庫爾(Benjamin Sovacool)教授,曾領導一項關於加州光電市場腐敗模式的研究,在台灣引發相當多討論。他強調,部分人士在公投前夕將研究成果曲解為唾棄太陽能主導的能源轉型,並非該研究本意。他重申,該研究是希望以更具社會責任、制度更完善的方式推動太陽能發展,絕非以核能作為替代解方的理由。

索瓦庫爾分析了全球123國25年來的碳排放量與再生能源及核能占比變化,結果顯示,大規模投入核能技術的國家並未顯著降低碳排放,核能與再生能源的規模呈現負相關,證明核電對於再生能源具有排擠效應。

索瓦庫爾指出,綠能技術可降低台灣對外國燃料的依賴,打造更安全的燃料供應鏈,也能分散電力供應,因此停電時影響的容量較小。

走向非核未來 日韓專家:台灣是東亞的一盞希望

首爾大學環境研究院院長尹順真教授指出,台灣創下歷史紀錄,成為亞洲第一個廢核的國家。他表示,自己曾走遍台灣各地分享首爾市「一座核電廠減量計畫」的經驗,親眼見證了台灣公民社會的力量,台灣的經驗成為亞洲許多人心中的希望與驕傲,證明了即使在電力需求成長、仰賴進口化石燃料、再生能源仍在發展階段的社會中,仍可實現以正義與公民參與為本的能源轉型。

日本永續能源政策研究所所長飯田哲也指出,台灣決定邁向非核未來,契合全球邁向100%再生能源的歷史性能源轉型,「對東亞而言是一盞希望之燈」、「我們在日本由衷地表達支持」。

最新生活新聞

-

-

文雅畜牧場遭移動管制還偷賣蛋 石崇良:嚴格查處

(51 分鐘前) -

八德埤塘自然生態公園 生物多樣性是親子環教最佳景點

(1 小時前) -

綠島海邊發現類似飛機蒙皮 待軍方檢視確認

(1 小時前) -

館長遭爆叫員工拍私照給老婆看!律師點出涉刑風險 恐觸刑責最高關5年

(1 小時前)