《遠東觀論》儀式化終戰聲明:歷史反思或政治例行公事? / 魯云湘

魯云湘(國際事務研究者)

2025年適逢二戰結束的80週年,日本首相石破茂在「東京全球對話」研討會上表示:「我們不能錯過這次審視戰爭的機會」,強調重新檢視戰爭歷史的重要性。然而,關於是否發表「終戰聲明」,日本內閣官房長官林芳正則保持審慎態度,稱「目前尚未做出決定」,但此事已成為輿論關注的焦點。

自1995年村山富市發表「村山談話」以來,每逢戰後十年,日本政府都會發表「終戰聲明」,成為戰後歷史記憶與外交關係的重要環節。然而,這類聲明是否仍具有實質意義,或僅淪為例行性的政治儀式,值得探討。

日本政府的「終戰聲明」已逐漸從戰後記憶的重要論述,變成固定的政治儀式。隨著時間推移,它的功能更像是一種歷史傳統,而非真誠的戰爭反思。這種儀式化的表態,使聲明的內容逐漸失去歷史教育和外交和解的真實意義,反而成為一種必須應對的政治任務。

歷史聲明的內容並非一成不變,而是根據內外政治形勢調整。例如,1995年的「村山談話」清楚提及「殖民統治與侵略」,並表達「深刻反省與由衷歉意」,為日本戰後歷史表述奠定基礎。然而,2005年的「小泉談話」則基本沿用村山的措辭,未做額外強調,而2015年的「安倍談話」則迴避「侵略」一詞,改為強調日本戰後的「和平發展」,顯示出日本保守政治勢力對歷史敘事的調整。這些變化反映出,日本歷史聲明的本質不僅是對戰爭的反思,更是國內政治與外交關係的折射。

特別是近年來,歷史聲明在日本內部已成為政治光譜分歧的象徵。自由派強調「歷史反省」以維護日本的國際形象,而保守派則認為,應擺脫「歷史包袱」,以更加「自主」的視角來看待戰爭歷史。因此,每當戰後里程碑年份到來,日本政府往往陷入內部政治角力與外交壓力並存的困境,使歷史聲明的意義逐漸變質。

歷史記憶本應是活絡的,但當日本政府將「終戰聲明」當作一種不得不履行的傳統,而非真誠的歷史反思時,其實質影響便大幅降低。與此同時,聲明內容往往受到內外政治壓力的影響,難以真正觸及戰爭責任、歷史和解等關鍵問題。

從國內層面來看,日本保守派勢力希望降低歷史聲明的「道歉」色彩,以塑造更符合其戰略自主性的國族敘事。例如,近年來部分政界人士主張,日本應該更強調自身在戰爭中的受害經歷,如東京大轟炸、廣島長崎原爆,而非僅關注戰爭責任問題。這一論調在日本社會內部有一定支持,特別是在戰後世代逐漸成為主流的情況下,歷史反思的迫切性似乎正在降低。

日本政府在國內強調戰後的「和平發展」,而在國際上卻面臨來自中韓等國的壓力,要求其正視侵略歷史。這種敘事落差,使得「終戰聲明」不僅未能促進和解,反而成為外交角力的焦點。此外,中、韓政府更關注南京大屠殺、731部隊、慰安婦問題等議題,而日本政府則試圖避免在聲明中過度強調這些問題,以減少外交風險。這種視角差異,使得「終戰聲明」難以成為促進歷史和解的橋樑,反而可能淪為外交攻防的工具。

此外,戰爭的歷史不僅牽涉到亞洲各國,也涉及美國與盟國的戰略利益。戰爭動員、原子彈投擲、城市大轟炸的合法性等問題,至今仍存在不同觀點。因此,即便日本政府試圖透過聲明塑造某種歷史敘事,也難以得到所有國家的認可,反而容易陷入歷史記憶的外交衝突中。

若日本政府只是因「過去首相曾這樣做」而繼續發表「終戰聲明」,那麼這種模式是否仍然合理?這是值得深思的。歷史聲明的意義,不應僅是形式上的延續,而應回歸其本質:反思戰爭、教育國民、促進國際和解。

如果歷史聲明無法真正促進反思,日本是否應該跳脫這種固定模式,改建立更長遠的歷史對話機制?例如,透過官方與學界合作,讓各國歷史學者共同探討戰爭歷史,而非依賴政治化的政府聲明。這樣的轉變,或許才能讓日本真正走向歷史和解,而不只是陷入無止境的歷史爭議。

同時,應在內部推動更深層的歷史教育,讓日本國民理解戰爭的全貌,同時避免軍國主義復燃,而非僅關注某一部分的歷史敘事。這樣的轉變或許能讓日本真正走向歷史和解,而非陷入無休止的歷史爭議中。

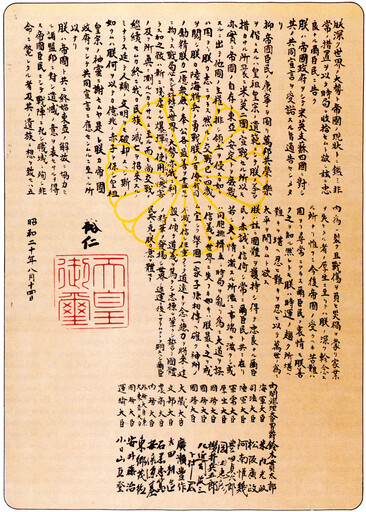

石破茂的發言,或許代表著對歷史問題的一種新思考,但他是否能突破「終戰聲明」的儀式化困境,還需看他的政策是否真正著眼於歷史教育與國際對話,而非單純的政治應對。日本的歷史問題,已不僅是日本內政,而是亞太地區政治格局的一部分。要讓「終戰聲明」不再淪為形式,日本需要的不只是一次聲明,而是一場更加深入的歷史對話與國際理解的努力。(照片「終戰詔書」,翻攝示意圖)

最新生活新聞

-

-

謝國樑:會跟進北市禁用DeepSeek

(22 分鐘前) -

泰緬邊境犯罪詐騙無法無天!泰國斷網斷電斷油

(31 分鐘前) -

配合台灣燈會展區周邊交通管制資訊 高鐵新增臨停接送區

(37 分鐘前) -

平溪天燈節8日登場!新北警籲搭乘接駁車 交管路段、時間一次看

(39 分鐘前)