台灣:續寫移民故事的包容文化/魯云湘

魯云湘(國際事務研究者)

清晨的海風捲起霧氣,漁船緩緩駛入港口——這座島嶼的每一次呼吸,都刻畫著移民的痕跡。四百餘年來,政權更迭未曾動搖它的本色。從歷史的舞台,到人群的遷徙,台灣用包容與融合,編織出獨一無二的文化敘事。如同一句話:「其實台灣一直都在,只是政權會不斷更換。」除了道出一個島嶼的持續存在與其治理者的更迭,更是理解台灣歷史與文化的關鍵。

台灣位於歐亞板塊與菲律賓海板塊交界,西部平原,由數千萬年海相沉積岩鋪就;東部山脈,則因板塊擠壓直插雲霄。據研究指出,東部海岸山脈過去約50萬年以9–14 mm/yr的速率抬升,展現出島嶼地殼的活躍動態。因此,無論政權如何更迭,這片陸地自古以來便屹立不搖。

走進史前洞穴,考古學家在長濱文化遺址,發現距今約約3萬–1.5萬年前的舊石器時代遺存;大坌坑文化則顯示,約於公元前4,000年,農耕技術與陶器工藝已在此生根。這些古人類與後來的南島語族祖先,以獵採、漁撈與稻作為生,分布於平原與高山,共同織就了台灣最早的人文脈絡。

而自17世紀以降,先後有外來政權統治台灣,並留下深刻痕跡:其一,相繼在北、中、南部建立據點的荷蘭與西班牙(1624–1662/1626–1642);其二,驅逐荷蘭,成立東寧王國的鄭氏政權(1661–1683);其三,消滅東寧後的大清統治(1683–1895);其四,因甲午戰爭後的《馬關條約》,割讓日本的殖民時期(1895–1945);其五,中華民國政府遷台後的治理(1945–至今)。

每一次的政權交替,都在行政制度、語言文字與城市風貌留下印記,卻無法抹去這塊土地的存在;反而在不同治理模式下,形塑出台灣多元包容的社會面貌。

在外來政權之外,台灣中西部與南部的原住民,亦曾建立過規模可觀的本土政權:

1、大肚王國(Kingdom of Middag)。17世紀中央西部平原的平埔族聯盟,曾與歐洲商人及鄭氏政權互動,約於1732年因抗清失敗而瓦解。

2、大龜文酋邦(Tjuaquvuquvulj)。由排灣族在南台灣恆春半島建立的酋邦,曾統轄二十餘部落,存在於史前、荷據、明鄭、清治及日治時期,展現強大的社會組織與外交能力。

受到上述的外來及本土政權影響,造就了台灣的包容社會文化。自16世紀起,福建漁商、走私客與廣東商人頻繁往返台灣,並在沿海地區從事漁獵、交易與農耕。約1593年時,明廷更發放通商許可,承認基隆與淡水的貿易活動,隨之而來的閩粵移民與原住民互動,奠定早期漢族社群基礎,這也是台灣移入潮最早的開始。

而後的清代與日據/治時期,同樣也有來自大陸及日本人民,移入並定居於台灣生活。在二戰結束後,台灣出現了第二波大規模的遷移(1945–1955),即因國共內戰失利,帶著約200萬軍政人員與家屬,轉進撤退至台灣的國民政府,成為所謂的「外省人」,並對當時的台灣帶來文化、語言與社會資本造成影響。

1960-70年代,為解決勞力與人口老化問題,台灣引入印尼、越南等地華裔移工與配偶,東南亞新住民人數逐步增加,並融入當地社區與文化生活。更於1987年7月解除戒嚴後,同年11月首度開放台灣居民赴大陸探親,開啟兩岸人民往來與文化交流,讓分隔四十年的家族得以重聚。這些新舊移民,互織成台灣多元的社會紋理。

多波移民與政權交替,雖曾引發衝突,卻在不斷的互動、通婚與融合中,孕育出台灣社會對外來文化的高度接納與包容。去殖民化運動與本土化意識興起,更強化對多元族群的尊重與平等共存;同時,台灣因應低生育、產業升級需求,也持續在政策層面推動多元文化共榮,以包容力作為軟實力,塑造國際形象。

「台灣一直都在,只是政權會不斷更換」不僅突顯島嶼的地理與歷史連續性,也提醒我們:正是因為這片土地經歷過多個政權的治理與移民的洗禮,才造就了今日獨特的包容文化與多元認同。在這樣的脈絡下,每個身為台灣人的個體,都同時承載了原住民族、漢人、外省人、新住民……等多重文化的血脈與記憶。如同筆者祖母,來自大陸川愉地區,卻在台灣生根,這裡的包容讓她找到第二個家。

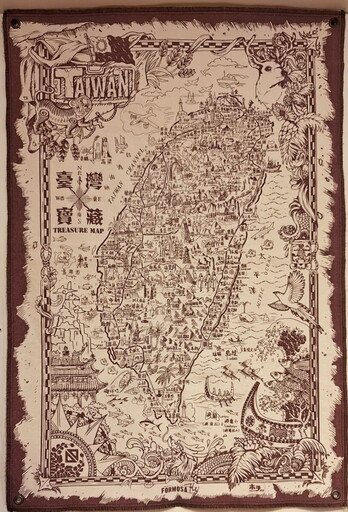

真正的台灣文化,並非中華文化、日本文化、歐美文化,而是最能展現軟實力價值的「包容力」。因此,「我是中國人,也是台灣人!」在中華民國這個國號與台灣這片土地的交織中,期望這句話,當下一艘漁船劃破晨霧,讓新的故事也正隨浪潮而來——台灣的包容,將繼續續寫下去。(照片示意圖,本報資料照)

最新生活新聞

-

-

氣象署發布豪雨特報 嘉義以北地區及澎湖防大雨

(8 小時前) -

天氣多變化!7招小技巧幫助惱人濕鞋快快乾 咖啡渣、小蘇打「除臭又除濕」超好用

(8 小時前) -

每年近2千件室內裝修糾紛!品保協會這麼做

(8 小時前) -

臺南市政府體育局攜手台鋼足球隊、臺南市體育總會足球委員會 贈足球予臺南市國小 扎根基層啟動未來希望

(8 小時前)