兩岸何年何月能不設前提、坦誠認真進行「對等尊嚴」談判?/尤榛嚴

尤榛嚴

賴清德總統520就職滿周年,在演說中未談兩岸問題,但在記者提問時,拋出願與大陸「對等尊嚴」的談判,國台辦回應台灣需先認同「兩岸同屬一個中國」(即一中原則)才有協商對談的基礎,合理嗎?台灣會接受嗎?大陸將「一中原則」的結論或目標作為前提合邏輯嗎?如何解除台海兩岸的僵局?

這是一個高度敏感且複雜的議題,涉及歷史、主權、國際政治與兩岸人民的認同差異。

大陸要求「兩岸同屬一個中國」作為協商前提,合理嗎?

從中國大陸的立場來看,他們一貫堅持「一中原則」,認為台灣是中國的一部分,兩岸問題屬於「內政問題」,不容外力干涉。這個原則在其內部具有高度的政治合法性與戰略重要性,所以大陸會要求「一中」作為談判前提,對其來說是合理的、甚至是底線。

但從國際談判與對等交往的原則來看,要求對方在談判前就接受最終結論(即「一中原則」),等同於設下不對等、也不尊嚴的條件,這在現代國際關係中並不被視為一種開放協商的態度。因此,若要以「雙方對等、務實談判」為前提,這樣的設限對談判是不利的。

台灣會接受「兩岸同屬一個中國」嗎?

目前不太可能。主要理由包括:

民意趨勢:根據近年來台灣民調,多數台灣民眾認同自己是「台灣人」多於「中國人」,且「維持現狀」是最大公約數,接受「一中原則」者為少數。

政黨立場:目前執政的民進黨基本不接受「一中原則」,而即便是國民黨也主張「中華民國是主權國家」,對「中華人民共和國代表中國」的說法不予承認。

實際治理現狀:台灣有自己的政府、軍隊、選舉制度、法律體系,已實質運作如同獨立國家,接受「兩岸同屬一中」等同於否定這些現實,會造成巨大的社會與政治反彈。

大陸將「一中原則」當作談判前提,是對的策略嗎?

從談判策略的角度來看,將目標結論作為談判起點,會使談判缺乏空間,也讓台灣難以接受,長期下來只會形成對話停滯,甚至加深敵意與隔閡。

更有效的策略可能是:

循序漸進、建立互信:先透過非政治性議題合作(如貿易、防疫、交流)逐步累積共識。

讓談判前提鬆綁:不預設立場地對話,反而能讓對方願意進入協商空間,逐步討論更核心的問題。

如何解除台海僵局?解除僵局需要「雙方與國際社會」三方面共同努力:

台灣方面

維持現狀,避免激進獨立言論刺激大陸。

持續強化防衛,但同時開放對話空間。

中國大陸方面

放下「一中原則為前提」的硬性條件,「一中原則」可作為談判的可能結論。

承認台灣社會的多元性與民主制度的存在。

增加交流,降低敵意的政策言論與軍事威脅。

國際社會角色

美國與其他國家應推動穩定、和平、對話取代軍事升溫。

提倡多邊參與,例如讓台灣參加國際組織,促進其國際參與空間,有助於舒緩其孤立焦慮。

對等而尊嚴的談判,就是不預設任何前提,例如大陸要台灣先認同「兩岸同屬一中」或者台灣要大陸先認同「台灣主權獨立」,都不宜作為前提,亦即沒有前提的就兩岸實質的問題充分思考、討論甚至於辯論,因為真金不怕火,真理不是愈辯愈明嗎?兩岸都需將心比心,換位思考,才有真真實實、對等而尊嚴的談判,否則一切說法都只是空中樓閣虛無縹緲罷了,不知癡等到何年何月才能正式進入談判?

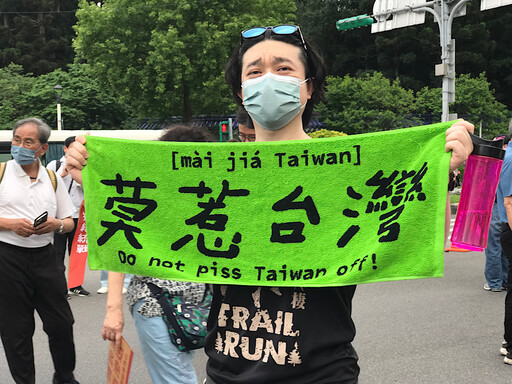

台灣與大陸的僵局,不只是「一中原則」的爭議,更是「主權認同」、「體制差異」與「安全信任赤字」的綜合結果。要打破這種惡性循環,雙方都必須有更多的政治智慧與彈性,尤其在先進入沒有前提的實質對話基礎上,逐步建立共識,而非從最具爭議的點啟動談判,如果叫台灣先認同「兩岸同屬一中」( 一中原則),把結論當作前提,大陸的目標達到了,台灣被迫統一,還能對談、協商個什麼東西來呢?(照片示意圖,本報資料照)

最新生活新聞

-

-

百歲榮民唐伯伯紀壽哼唱軍歌 嘉義榮服處與公所齊慶賀

(1 小時前) -

114年度推展縣內老人福利業務及增能實務訓練 張麗善鼓勵長者多元參與

(1 小時前) -

穿越 4500 年!奇美博物館 2026 埃及年 文物展 + VR 金字塔體驗齊發

(1 小時前) -

2026台南市耶誕跨年3演唱會+3親子活動 黃偉哲攜新世代冠軍男團F.F.O公布場次

(1 小時前)