慈大「通識法律與生活」 提醒包容不同背景的人

慈濟大學通識教育中心、社會工作學系與師資培育中心,共同舉辦「通識法律與生活」系列講座,特別邀請「蛻變方成事」協會創辦人文國士執行長,分享他對育幼院孩童與少年犯的觀察與經驗。講座分為兩場,分別探討育幼院孩子的生活現況,以及少年犯罪的成因與社會影響。

育幼院孩子的生命歷程:起點的不同,影響深遠

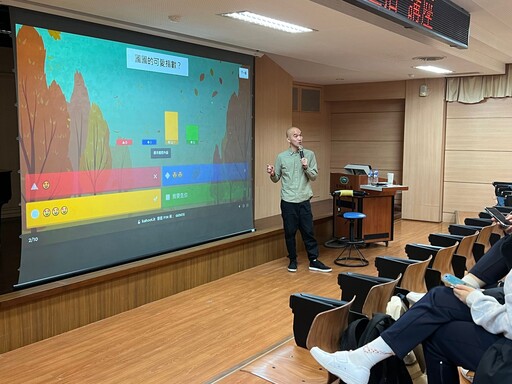

在第一場講座中,文國士執行長以「育幼院」為主題,透過Kahoot互動遊戲,帶領聽眾深入了解育幼院孩童的生活樣貌。他以「人生是一場競賽」作比喻,提醒大家:每個人的起點不同,沒有人能決定自己的出生,而環境卻深深影響了未來的可能性。目前全台約有3,000名孩子被安置於育幼院或寄養家庭,而每安置一名孩子,機構每年需自籌約60萬元。這些數字讓在場師生深刻體會到,對大多數人而言理所當然的家庭溫暖,對某些孩子卻可能是遙不可及的奢侈品。

少年犯罪的警示:社會與家庭的缺席,導致迷失的未來

第二場講座則聚焦於「少年犯給我們的提醒」,講師透過真實案例,引導聽眾思考這些孩子為何誤入歧途。我們時常透過新聞報導看到少年犯罪,卻少有機會探究其成長背景。許多少年犯來自功能失調的家庭,成長過程經歷愛的缺失、社會的忽視,甚至學校與矯正機構的接納失敗,最終落入犯罪的循環。講師引用社會控制理論,指出穩固的依附關係、正向的活動參與與價值信念,能有效降低青少年犯罪的可能性。然而,在華人社會的教育文化下,許多孩子從小被要求壓抑情緒、努力達到社會標準,卻缺乏真正的情感連結與支持。長期的寂寞與壓抑,可能讓孩子最終以極端的方式表達內心的不滿與痛苦。

這場講座讓我們看見教育不平等帶來的無助,並非每個孩子都能獲得相同的教育資源,當學業成為唯一衡量成功的標準,缺乏支持的孩子容易失去對未來的希望。他們的行為問題並非天生,而是環境使然。然而,幫助他們的關鍵並非單純地指責與懲罰,而是學習如何真正陪伴。

環境影響深遠,陪伴與理解才是解方

這兩場講座雖主題不同,卻有著共同的核心—環境對個體成長的深遠影響」。「天賦、努力與環境」三者密不可分,即使孩子擁有天賦與努力,若成長環境嚴苛,仍可能面臨重重挑戰。無論是育幼院的孩子,還是曾經犯錯的少年,他們的生命歷程提醒我們社會的不平等現象,也讓我們反思應該以更包容的態度對待不同背景的人。

這次的講座,也提醒我們,該如何看待這個社會的不公平?我們是否願意以更包容的態度對待不同背景的人?在愛的失落中跌得最深的孩子,最需要的不是責備,而是被看見、被理解,以及有人願意陪伴他們走過黑暗。或許,當我們願意伸出手,他們的未來就會有更多光亮的可能性。

撰文、攝影/慈濟大學

最新生活新聞

-

透過學習、為愛加溫 竹縣新婚伴侶營自8/1日起開放報名

(9 分鐘前) -

歡慶60美味時光 -順成蛋糕 持續以品質與溫度感動人心

(10 分鐘前) -

臺南刑警大隊破獲槍毒案 查獲多項違禁品

(10 分鐘前) -

南市消×中信科大簽署AI合作MOU 強健打火英雄體能

(13 分鐘前) -

臺南啟動災區建築損害丈量行動 招募空間相關背景志工

(14 分鐘前)