實現負碳技術開啟全新可能 陽明交大研發出小分子催化劑引領碳循環創新

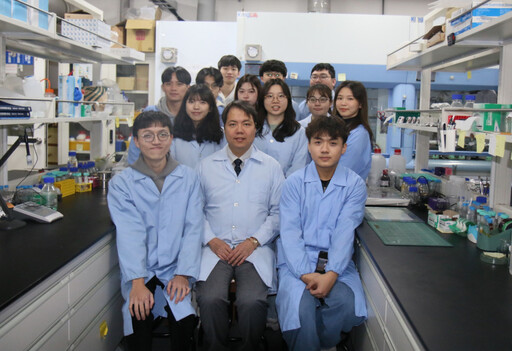

▲陽明交大應用化學系助理教授洪崧富組成的國際研究團隊成員合影。(圖/陽明交大提供)

【勁報記者羅蔚舟/新竹報導】

隨著全球逐步邁向2050年淨零碳排的永續目標,如何有效減少大氣中的二氧化碳成為當前的關鍵挑戰。陽明交大成功開發全球首創「三唑有機小分子催化劑」,提升二氧化碳轉換為甲烷的效率,為實現負碳技術開啟全新可能。

▲陽明交大應用化學系助理教授洪崧富組成的國際研究團隊成員合影。(圖/陽明交大提供)

甲烷是天然氣主要成分,二氧化碳轉化成甲烷不僅有供應天然氣使用的潛能,也能將二氧化碳回收再利用達到淨零碳排的目標,惟這類負碳技術在成本與催化材料上始終是一瓶頸。

陽明交大應用化學系助理教授,同時也是教育部玉山青年學者、國科會2030跨世代年輕新秀學者的洪崧富,以及香港中文大學王瑩助理教授及紐西蘭奧克蘭大學王子運資深講師組成的國際研究團隊,在碳循環技術上取得重大進展。

▲陽明交大應用化學系助理教授洪崧富。(圖/陽明交大提供)

洪崧富說明,傳統負碳技術雖然能有效將二氧化碳轉化為甲烷等有用的含碳化合物,但大多依賴於高成本的金屬催化劑,限制了大規模應用的可能性。而有機小分子催化劑因成本低廉及材料易得,近年來逐漸受到關注。然而,如何提升其催化效率及穩定性,始終是一大技術瓶頸。

針對這一挑戰,研究團隊利用三唑有機分子進行創新設計,顯著提升了二氧化碳轉化效率及應用穩定性。研究顯示,該催化劑能在膜電極組中以10安培的電流穩定操作,甲烷產率達到每小時23.0毫莫耳 (mmol),轉化率高達52 ± 4%。此外,該技術還能調控產物,直接生成可供應用的煤氣(town gas),實現碳循環的永續目標。

▲陽明交大應用化學系助理教授洪崧富組成的國際研究隊成功開發全球首創「三唑有機小分子催化劑」,提升二氧化碳轉換為甲烷的效率,為實現負碳技術開啟全新可能。(圖/陽明交大提供)

研究團隊證實三唑分子中的胺基能高效吸附二氧化碳並促進後續的催化反應。這一發現為有機分子催化劑的設計提供了全新原則,不僅推動了負碳技術的進一步發展,也強化了其在淨零碳排進程中的關鍵角色。

█朝實現淨零路邁進

洪崧富表示,此研究不僅突破了有機分子催化劑在負碳技術中的輔助角色,更提高其成本效益和應用潛力。「研究團隊提出了有機小分子材料的設計原則,為擴大其產業應用奠定了堅實基礎。未來,我們期待該技術能助力於應對2050淨零碳排挑戰,並引領全球碳循環技術的快速發展。」

這項研究成果以〈Electroreduction of CO2 to methane with triazole molecular catalysts〉為題發表於《自然能源》(Nature Energy),獲得全球學術界與產業界的高度關注與肯定。洪崧富感謝各界對於青年科研力量的支持,並強調這是國際合作與創新研究的重要成果。

最新生活新聞

-

-

買淘寶只要1元還免運?優惠疊加只在淘寶618!

(15 分鐘前) -

iPASS一卡通購TPASS月票 即起可至統一超商購買

(22 分鐘前) -

專案開放旅宿移工?勞團籲拒絕任何不當開放

(27 分鐘前) -

愛立信作為聯盟成員攜手重量級企業 建設瑞典AI基礎設施

(30 分鐘前)