拇指腕掌關節炎年輕化!阮綜合醫院助患者術後重返職場

【News586/記者張淑慧報導】拇指腕掌關節炎除了少數因外力撞擊或韌帶鬆弛引起,主要原因仍是長期過度使用,導致拇指腕掌關節發炎並提早退化。例如需要頻繁使用拇指抓握的工作,如鋤頭掘土、使用菜刀剁切、擰扭拖把毛巾,或托起碗盤的農民、廚師、餐飲服務員等。此外,隨著3C科技的普及,長時間操作電腦與手機,以及健身房重訓動作不當所引發的運動傷害,讓年輕患者的病例也逐漸增加。

61歲的高女士在代工廠工作,因右手拇指根部疼痛僵硬,前往阮綜合醫院骨科曾祥睿醫師門診求診。高女士表示,症狀已持續兩年,初期只是拿鑰匙開門、騎摩托車催油門或抓剎車時感到瞬間痠軟無力,後來連反覆用拇指抓握重物的工作也感到吃力,幾乎無法跟上生產流程。她原以為是媽媽手,曾在診所接受消炎針治療、復健及輔具佩戴,但效果不佳。近半年來,抓拿重物時會自發性抽痛,甚至無法用力,即使請假休息、自行熱敷按摩,症狀仍無改善,還因此失眠。

曾祥睿醫師檢查發現,高女士右手拇指旋轉時因韌帶受損而導致僵硬疼痛,活動受限,靈活度大幅降低,且右手掌面及背側皆有按壓痛點。經影像及理學檢查,診斷為「拇指腕掌關節炎合併關節半脫位」。由於先前的保守治療無效,高女士接受建議進行「關節鏡清創及復位手術」。術後疼痛大幅減輕,拇指活動度恢復良好,已能正常生活並重返工作崗位。

曾祥睿醫師說明:「拇指腕掌關節炎」是一種退化性疾病,常見於中老年人,女性多於男性,特別是65歲以上女性。由於拇指根部的第一腕掌關節功能範圍廣,是拇指靈活運動的關鍵,隨著年齡增長,加上長期過度使用或不當施力,關節軟骨逐漸磨損,合併韌帶損傷及脫位,導致疼痛、腫脹、僵硬、痠軟無力,甚至關節變形。

曾祥睿醫師指出,拇指腕掌關節炎常伴隨腕隧道症候群、媽媽手肌腱炎,或拇指無法伸直的板機指肌腱鞘炎,這些疾病多與不當施力或過度使用有關。因此,建議由專科醫師進行詳細檢查與診斷,並根據病情採取對應治療。治療方式則依症狀輕重而異:

在初期階段,患者通常於活動時感到疼痛,靜止時症狀較緩。此時應優先讓手部充分休息,減少高強度拇指活動。可使用局部塗抹消炎藥膏、口服止痛藥,或採用局部注射類固醇或生長因子(PRP),並配合物理治療以改善病情。若症狀持續,可考慮配戴拇指支架以提供支撐與穩定,或進行關節融合術或韌帶懸吊術,以減輕關節負擔。

當非侵入性治療效果不佳且疼痛嚴重影響日常生活時,可考慮手術治療。除了傳統的切開拇指關節與切骨矯正手術外,目前也有關節鏡手術及關節置換術可供選擇。本案例採用的關節鏡手術,是利用微創技術清除發炎組織及骨刺,以減輕疼痛並改善活動能力。此手術具有傷口小、手術時間短、組織破壞少及併發症少的優點,術後兩三天即可出院,復原期短,約兩週後即可恢復正常活動與工作,手術費用自費約3至5萬元不等。

曾祥睿醫師提醒,當症狀已影響日常生活時,應盡早就醫,但預防永遠勝於治療。為預防拇指腕掌關節炎,應避免長時間過度使用手指,養成正確的手部活動習慣,並可透過第一拇指舒展保健運動與肌力鍛鍊來維持手部健康。

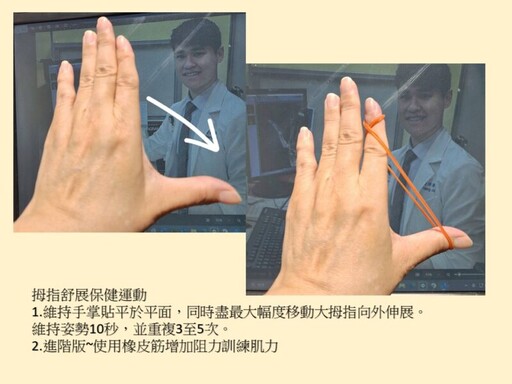

拇指舒展保健運動建議:

1. 將手掌平貼於平面,將大拇指向外最大幅度伸展,維持10秒,重複3至5次。

2. 進階版:使用橡皮筋增加阻力進行肌力訓練。

阮總合醫院骨科曾祥睿醫師為手外科權威,擁有高雄醫學大學醫學系學士及醫學研究所碩士學位,曾任高醫附設醫院骨科部主治醫師及南門醫院骨科部主治醫師,並曾赴美國波士頓布萊根婦女醫院進修。專精於手外科領域,包括腕隧道症候群、尺神經症候群、媽媽手、板機指、三角纖維軟骨破損、各類關節炎等上肢骨骼及神經肌肉軟組織疾患之診療。此外,在顯微肢體重建手術、皮瓣修補、斷指再接、微創關節鏡手術及增生療法等治療方面,均有豐富臨床經驗。

(圖/ 記者翻攝)

最新社會新聞

-

扯!樹德科大整修男宿變日月光員工宿舍被罵翻 校方致歉了

(12 分鐘前) -

申請入學1階篩選倍率提高至4倍 117學年度正式實施

(13 分鐘前) -

毒品危害防制中心諮詢專線開啟 專業團隊提供醫療資源與心理協助

(15 分鐘前) -

「2025台中電影Fun-In季」開跑! 最強暑期親子電影院、場場抽好禮

(17 分鐘前) -

彰化龍眼蜂蜜品質評鑑結果出爐 「龍爺蜜」品質再創高峰

(26 分鐘前)