大同古都2/多朝民族文化匯集平城 佛、道、回、天主教並存發展

[周刊王CTWANT] 大同古稱雲中、平城,曾是北魏首都、遼金陪都,素有「北方鎖鑰」之稱。作為中原王朝與北方遊牧文明交匯的前沿,大同見證了多民族文化的碰撞與融合,包括鮮卑、契丹、女真、蒙古、回族等民族先後在此留下深刻印記;同時也積澱出獨特而豐富的宗教景觀,佛教、道教、伊斯蘭教、天主教等宗教並存發展。

位於大同古城內平城區的關帝廟,始建於元朝至元年間(詳細時間不詳,約14世紀初),是大同現存唯一的元代建築,明、清時期歷經多次重修與增建。

關帝廟坐北朝南,布局緊湊,山門、儀門、主殿依序而建。主殿採用元代典型的減柱法結構,內部空間寬敞,屋頂鋪蓋琉璃瓦,雖歷經滄桑卻仍顯莊重。廟前廣場上有座明清風格的戲台,每逢關羽生辰和廟會,都會在此舉行盛大的祭典,並上演戲劇。

比較特別的是,關帝廟的西配殿有座奶奶殿,供奉的是雁北地區(山西北部)的民間信仰「曹奶奶」。傳說曹奶奶是主管孩子健康的女性守護神,和閩南地區的「床母」有異曲同工之妙。

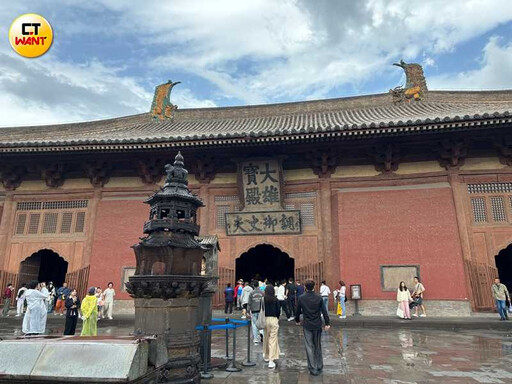

轉向佛教寺院,位在大同古城清遠門(西門)附近的華嚴寺,無疑是大同宗教建築中最璀璨的明珠。該寺初建於遼興宗重熙七年(1038年),乃依據佛教經典《華嚴經》而建。之後金兵在攻克大同府時,華嚴寺毀於戰火,直到金天眷三年(1140年)才又重新修建。華嚴寺同時擁有遼、金兩朝的建築風格,是現存規模最大、保存最完整的遼、金寺院建築群。

華嚴寺坐西向東的布局,很符合契丹人「朝日拜日」的習俗。寺內大雄寶殿氣勢恢宏,屋頂採用單簷廡殿頂式,殿內供奉五方佛,四壁繪有巨幅壁畫,其中金代原作尤為珍貴。薄伽教藏殿內則珍藏著被梁思成譽為「海內孤品」的遼代彩塑菩薩29尊,每尊菩薩像體態優美,神態安詳,展現遼代高超的雕塑藝術。

華嚴寺作為漢傳佛教華嚴宗的重要道場,不僅影響了北方佛教發展,也成為契丹族漢化過程中的重要見證。

與華嚴寺相距不遠的善化寺,同樣承載著深厚的歷史與宗教內涵。善化寺始建於唐開元年間,初稱開元寺,五代後晉時改稱大普恩寺,到明代才更名為善化寺。現存建築多為遼金時期所建,有一座遼代木構和三座金代木構建築,具有極高的文物價值。

其中大雄寶殿為遼代基礎、金代修繕,採用減柱造結構,空間開闊宏大。殿內現存的34尊五方佛與二十四諸天像都是金代泥塑原作。尤其諸天像造型各異,神態逼真,融合漢族與北方民族的面貌特徵。另外,因供奉華嚴三聖而得名的三聖殿,殿前上方兩朵碩大的蓮花斗拱蔚為奇觀,是金代建築中最漂亮的代表作品。

在大同古城西南隅,有座清真大寺靜立於回民聚居區中。據寺內碑文記載,該寺始建於唐貞觀二年(628年),現存建築群則是清乾隆年間重建。清真大寺融合中國傳統建築風格與伊斯蘭特色,採用四合院式布局,禮拜大殿為單簷歇山頂,簷下懸掛阿拉伯文匾額,內部裝飾簡潔莊重。

這座清真寺見證了回族在大同的悠久歷史,據記載元代便已有大量回人定居大同,明、清時期更形成規模不小的穆斯林社區。如今,清真大寺已是當地穆斯林重要的宗教活動場所,每逢開齋節和古爾邦節期間,都會聚集來自各地的穆斯林信徒。

在大同古城內,也有西式的天主堂與傳統建築互相爭艷。大同天主教堂建於清末光緒二十九年(1903年),由義大利方濟各會士鳳朝瑞主教籌建,融合了哥德式與羅馬式的建築風格。教堂坐東朝西,正面兩座鐘樓高聳入雲,內部拱券穹頂充滿西方宗教氣息。

這座教堂的建立,與清末山西地區外國傳教士活動密切相關,記錄了天主教在華傳播的歷史。值得一提的是,儘管建築形式西方化,但教堂內的一些裝飾細節卻也「入境隨俗」,融入許多當地元素。

從關帝廟的道教信仰,到華嚴寺、善化寺的佛教傳承,再到清真大寺的伊斯蘭教與天主堂的西方宗教,大同這座兩千多年古城,擁有歷史上罕見的多元宗教信仰。這種多元性背後,是不同年代、不同民族文化在這片土地上對話,也是大同作為多民族交融的見證。

延伸閱讀

最新旅遊新聞

-

-

親子秋遊好去處 嘉縣「步入嘉境-阿里山篇」精選4條親子步道

(11 小時前) -

隙頂璦勒芬在房間就可看玉山日出和大象未開幕已預定滿滿

(12 小時前) -

北市二度赴大阪參展 推樂齡旅遊 獨創嗅覺體驗引日客矚目

(13 小時前) -

家庭出遊新選擇!《追風奇幻島-齒輪城市》9/28開幕 600坪室內親子樂園引爆竹苗熱潮

(13 小時前)