別輕忽慢性疼痛,不能光靠止痛藥,嚴重恐引發失能,做好5件事能改善疼痛,就連睡姿也有關係

你經常這裡痛、那裡痛嗎?長期痛下來,或許吃顆止痛藥,稍微緩解一下,甚至都已經習慣了,並且能夠與疼痛共處;但這樣並不是一件好事,因為不去找出引發疼痛背後的原因,只是一味的止痛,最嚴重,恐怕會引發失能。

根據2023年健保署的統計資料,國人因為下背痛每年的醫療支出至少100億元;根據台北榮總的調查統計,國人因偏頭痛而請假造成的經濟損失,一年可達46億元。而根據研究顯示,美國一年因為偏頭痛造成的就醫費用更是驚人,高達780億美元。可見慢性疼痛雖不致命,但卻大幅影響全球經濟與國家生產力。

疼痛超過3個月,就屬於慢性疼痛

衛福部基隆醫院副院長陳韋達醫師表示,慢性疼痛為何與大家想像的不同:因為急性疼痛對人體而言是一種保護機制,提醒人體迅速避開風險。但若是超過三個月以上,就轉變為慢性疼痛。長期的疼痛刺激會誘發大腦的神經可塑性,造成其功能與結構的改變,讓大腦在沒有外在刺激或組織損傷的情況下,也會自發產生疼痛,這可以視為是大腦的過度保護。所以,慢性疼痛是一種「沒有傷口的疼痛」,和壓力高度相關,多數的慢性疼痛不是來自身體組織的損傷,而是來自大腦的可塑性改變與過度保護作用。

在臨床上有常見的五大慢性疼痛:慢性頭痛、慢性下背痛、慢性肩頸痛,慢性神經痛和纖維肌痛症。慢性疼痛不只是痛,還有許多共病症,病人常合併情緒障礙(憂鬱、焦慮)、和認知功能衰退(如記憶力、專注力、判斷力變差)、長期失眠、疲累(慢性疲勞症候群)……,所伴隨的情緒、認知障礙及各種共病症,更是大大影響生活品質,甚至會導致失能。

止痛藥僅能治標,神經穩定劑才能治本

陳韋達指出,正因為慢性疼痛來自大腦的可塑性變化,而與急性組織損傷無關,因此,市面常見的急性止痛消炎藥,無法有效的改善慢性疼痛。許多研究甚至發現長期使用止痛藥(尤其是含有咖啡因的複方止痛藥),會改變大腦的可塑性,導致部分慢性疼痛疾患(如慢性偏頭痛)惡化。

慢性疼痛的藥物治療以神經穩定劑為主,臨床常用的有兩類:抗癲癇藥與抗憂鬱劑。其實,止痛藥無法治好慢性疼痛,只能治標,適合在疼痛突然惡化時短暫使用,神經穩定劑才能治本,但需要長期規則服用一段時間。需要請病人特別注意的是:治本的藥如果隨意變動劑量或吃吃停停、有痛才吃,無法發揮穩定神經、緩解疼痛的效果。

陳韋達進一步說明,治標的急性止痛藥如果當做治本的治療方式長期使用,不但要小心傷胃或肝腎方面的副作用,有偏頭痛體質的病人反而會有「止痛藥過度使用」的成癮風險,導致偏頭痛從陣發性變成難以治療的慢性偏頭痛,不可不慎。

SEEDS是終結慢性疼痛的關鍵密碼

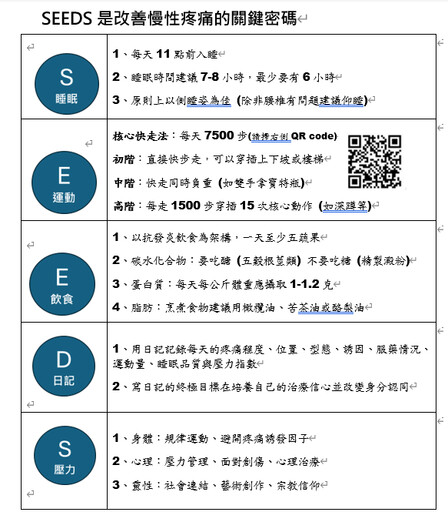

陳韋達指出,雖然慢性疼痛是一種沒有傷口的痛,但一樣可以透過治療或日常生活的保養讓疼痛好轉,甚至不再發作。除了醫療方面的協助,日常生活有五個面向很重要,也就是「SEEDS」:睡眠(Sleep)、運動(Exercise)、飲食(Eat)、日記(Diary)還有壓力(Stress)。每天11點前入睡,睡眠至少6小時,最好有7-8小時,以側睡姿為佳。

運動的部分建議可進行陳韋達和臺北榮總復健部王柏堯職能治療師一起發想出的「核心快走法」這種適合慢性疼痛、在快走過程中結合核心訓練、重量訓練甚至高強度間歇訓練,能強化核心的日常運動。核心快走法結合理論基礎與臨床經驗設計而成,分為三個等級 (初階版、中階版、以及高階版),可隨著運動的習慣與自身的能力加以調整。並採用抗發炎飲食、每天寫日記記錄每天的疼痛程度、位置、型態、誘因、服藥情況、運動量、睡眠品質與壓力指數。從身心靈多方面解構壓力改善疼痛。

最後,陳韋達提醒,大家記得慢性疼痛345口訣:3是指疼痛持續超過三個月,會變成慢性疼痛。4—慢性疼痛不只是痛,還會合併疲累、失眠、健忘、憂鬱四大症狀。5則是掌握 S (睡眠)、E (運動)、E (飲食)、D (日記)、S (壓力)來打造全新生活型態,終結慢性疼痛!

(圖片來源:Dreamstime/典匠影像)

延伸閱讀:

。腰酸背痛、長雞眼,恐怕是穿錯鞋子惹得禍,挑鞋6撇步,走再遠也不痛

。腰酸背痛合併「這些症狀」是危險警訊! 小心急性神經損傷

最新健康新聞

-

-

霸凌案狂燒!過來人揭職場霸凌「3警訊」快逃:離開是最好懲罰

(35 分鐘前) -

冬令進補吃對了嗎?中醫提醒:吃完羊肉爐、薑母鴨口乾舌燥恐太上火,「這種水果」搭鍋物最適合

(43 分鐘前) -

孩子眨眼、扭動、發怪聲⋯妥瑞氏症一定要吃藥嗎?醫建議「2時機」治療

(43 分鐘前) -

肉肉男一走路「小腿就抽痛」 醫師一摸皮膚涼了!險要截肢

(1 小時前)