攤開老屋風險清單 全台554萬老屋曝險 破洞怎麼補?

文/朱福山

今年八月底,桃園中壢一棟40年老宅深夜起火;違規加蓋與鐵窗鎖死封住逃生,最終奪走5命。數週後,新北永和頂溪捷運站旁,一棟大樓外牆磁磚無預警墜落,砸向人行道。

火災與磁磚墜落看似無關,背後卻是同一個病灶──老屋失修已從個案,變成日常風險。基隆、高雄林園、花蓮今年陸續傳出火警死亡;台北、中壢、台中、台南、高雄等地的大樓外牆剝落,也頻頻見諸媒體。以台北為例,主管機關幾乎每日接獲通報。

背後的答案,從一組數字看得出來。內政部不動產資訊平台顯示,全台住宅平均屋齡達34年,30年以上住宅逾554萬戶、占比五成九;在台北市,比例更達七成三。台灣已是「高齡住宅社會」:全台住宅存量已有近六成屋齡逾30年,台北則是每10戶約7戶住在老屋當中。

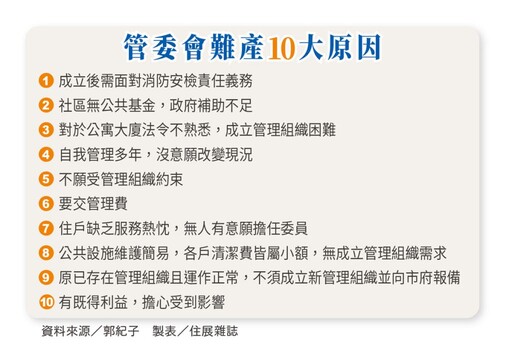

「建築沒有自癒能力。」台灣物業管理學會理事長郭紀子提醒,高齡建物若又缺乏管委會、長期沒有維護,消防、管線、外牆等問題便會快速轉化為公共安全風險;要讓管委會真的運作,前提是完成「報備」──向市府備查登錄管委會、以管委會名義開立專戶並定期公開帳目。

制度斷層的代價

眼前的危機,源自制度長年累積的斷層。

集合住宅治理的制度,是在重大事故之後才逐步建立。30年前震驚社會的台中衛爾康大火,奪走60多條人命,催生《公寓大廈管理條例》,讓社區治理開始制度化;直到2021年高雄城中城大火再奪40多命,才推動30年來唯一一次大幅修正,新增強制成立管理組織與自主維護的規定。

從衛爾康到城中城,制度多半在事故之後才跟進;這道時間差,正是今日風險的根源。尤其,條例誕生之前的大量老公寓,多半未建置管委會,也缺乏組織觀念;隨屋齡上升,這些建物長期遊離在制度之外。以台北為例,約兩百萬人住在沒有管委會的建築物 ,已接近全市人口的八成,治理斷層恐上升為城市級風險。

《住展》觀察到,這些風險就藏在社區的日常:制度反應慢,報備與責任分工不到位,金流也常卡住;最後,問題多半顯現在外牆、消防、管線上。把這些現象對照起來,就是一張老屋適用的「風險清單」。

黑洞中的社區

一旦管委會出現治理斷層,社區將無法籌措經費,消防、外牆、管線年久失修,看似正常的建築其實逐步崩解,安全因此被掏空;住戶各自為政、缺乏整合,整體力量分散;事故發生時沒有統一窗口,主管機關難以要求改善,最後就沒有人真正在負責。

令人遺憾的是,從衛爾康到城中城,超過100條人命的代價,仍未換來徹底改革。郭紀子直言:「修法最好是主動,而不要再等人命去推動。」一次次悲劇帶來短暫驚醒,但制度總在亡羊補牢。即使有法可循,數百萬戶家庭依然缺乏有效治理。

為了理解這個龐雜又難解的問題,《住展》團隊實地走訪萬華、公館、南港與信義四個社區。從火災、安檢、罰單到內耗,現場呈現的核心一致:欠缺合法、且能真正運作的管委會。

四個現場,正是這張風險清單的最佳註解。

萬華 二次火災仍無管委會

在萬華,三棟緊鄰、屋齡已高的大樓,消防與安檢設備多年失修,過去至少兩次火災,其中一次奪走人命。部分住戶曾推動成立管委會,但一旦涉及管理費統一徵收,爭議隨即浮現。

「為什麼我們這裡遲遲沒有管委會?出了人命,還要再等嗎?」一名老住戶紅著眼眶說。這個社區已被政府列管,消防安檢連續不合格、累積三張罰單;但每逢討論,住戶便因費用與責任爭執不休,管委會始終無法成立,形成罰單與內耗並行的惡性循環。

郭紀子分析,社區治理失敗往往是多重結構疊加:首先,沒人願意擔任主委,因為一旦成立管委會,主委就成為政府罰單與公文的第一承擔人,責任沉重卻毫無酬勞;其次,老社區長期只收低額管理費,每月僅幾百元,根本無力應付消防汰換或外牆整修等動輒數十萬元的工程。

再者,多年加蓋、占用公共空間等社區常見的既得利益者,一旦走向制度化,就要面對清理甚至拆除的壓力,自然抗拒;最後,不少住戶長年習慣「各管各的」,不願受共同規範拘束。

公館 未報備致失序難治理

如果說萬華的困境在於「人命都換不來共識」,公館則展現另一種極端:管委會名存實亡,未報備的組織根本無法發揮作用。

台大公館商圈的一棟大型集合住宅,一樓進駐知名品牌,樓上混雜商家與住戶。外表繁華,內部卻早已失序:多年未修繕的外牆曾發生磁磚掉落,公共安全風險直逼街區。市府派出輔導團隊進場,結果發現樓梯間雜物堆積、地下室管線盤錯,公共設施多年無人維護。

該社區表面上雖有管委會,實際上卻未向市府報備,在政府端等同「不存在」。台北市建管處公寓大廈科長梁家源提醒:「沒有報備的管委會,在政府端等同不存在。這類管理費常常只存在私人帳戶,一旦管理人動了歪腦筋,資金就可能遭到濫用。」報備能把財務與治理拉回制度監督;缺乏報備,社區就長年在灰色地帶運作,風險只會越積越高。

更糟的是,主委每年輪流更換,乍看公平,實則反映沒人願意長期承擔責任,導致政策斷裂、工程停滯,治理形同真空。而就在這樣的真空狀態下,改革還得面對另一層阻力:社區內部的既得利益。

部分商戶長期占用公共設施,把騎樓當倉庫、把地下空間當營業場地。一旦制度化治理落實,違規空間勢必清理,不只失去使用權,還可能直接衝擊收入。仰賴地段紅利,他們更有恃無恐。輔導會議多次陷入僵局,甚至爆發衝突,團隊被迫中途離場。郭紀子直言:「那已經不是理性討論,而是全面反抗。」名存實亡的管委會,再加上既得利益的抵制,讓治理最終淪為形式。

南港 罰單揭海砂屋無對口

在公館,管委會雖存在卻形同虛設;到了南港,情況更為嚴峻,這裡連組織都沒有,責任因而直接壓在個別住戶身上。

南港一棟外觀看似尋常的老公寓,因磁磚掉落遭檢舉而被開罰。一名住戶收到六萬元罰單,才驚覺大樓可能存在結構問題。送檢結果顯示,這竟是一棟海砂屋,建物隨即被列管。

消息一出,社區立刻陷入爭議:有人否認問題、有人拒絕參與改建。這名住戶除了獨自繳罰金,更憂心若磁磚再度掉落砸傷路人,可能面臨刑責。在壓力下,他被迫挺身而出,召集鄰居推動整合。

「這名住戶最後成了整合發起人,雖非自願,但卻是制度逼出來的結果。」曾參與該案的垼程建築師事務所主持建築師劉獻文說。

南港案例揭露了責任分攤的真空。若有管委會存在,可以統一作為「法律主體」,協助釐清責任、協調修繕、代收代繳,最後再依持分比例向住戶分攤。反之,沒有管委會時,政府只能把罰單直接開到個別住戶,責任落在少數人肩上,既失衡也容易引發矛盾。

更棘手的狀況是,即便法律認定某些外牆屬「專有部分」,單一住戶恐怕難以自行處理,因為涉及施工安全、工法一致與費用規模,都需要集體統籌。這也是為什麼,案件至今仍卡在都更程序,整合無從著力。

信義 安檢催生整合仍內耗

南港已經展現出「沒有管委會」的代價,而信義的故事則進一步證明,哪怕地段再精華,強制安檢也無法保證社區走出僵局。

去年底,一棟屋齡超過30年的大樓收到市府公文,因未申報公安檢查、違反《建築法》,必須立即進行消防安檢;隨後,消防局又認定多項設施不符標準,限期改善。

「消防局需要一個統一窗口,可是我們根本沒有管委會。」住戶小劉說。過去三棟建物與地下停車場各自為政,直到公文下達才臨時成立管委會。然而第一次會議很快陷入拉鋸:有人主張全面汰換消防設備、有人堅持「能過檢查就好」、也有人乾脆缺席。最終社區選擇最低限度修補,先通過檢查再說,卻埋下後續爭議。

矛盾不只在消防。地下停車場管理同樣陷入僵局。小劉坦言,輪值制的「地下室主委」沒人願意接,「沒有酬勞,卻要負責工程、經費、施工協調,最後還可能被鄰居質疑,真的太累了。」

信義案例揭示另一個制度漏洞:輪值制由於任期短、延續性弱,導致工程往往還沒推動就換人,雖能短期分攤責任,卻無法形成長期治理;沒有穩定的管委會,一切只能勉強過關,缺乏持續性的管理能力。

制度三大困境

回到制度面,清單先亮起三盞紅燈──找誰處理不清、責任分不明、治理常不到位;四個案例的情節各異,但全指向「集合住宅治理多點同時出錯」的同一答案。

其中,最直觀莫過於居民面對「多頭對口」的折磨。要成立管委會必須跑都發局,消防安檢要對口消防局,若想爭取加裝電梯補助,還得找都更處,而外牆或結構安全又屬建管處職責。不同單位各自分工,社區代表疲於奔命,卻往往在公文馬拉松裡打轉。

責任分攤的失衡,也是一再浮現的困境。南港的案例就是典型,缺乏管委會時,政府只能將罰單直接送到個別住戶手中。責任落在少數人肩上,既不公平,也容易引爆矛盾。更麻煩的是,就算法律認定某些外牆屬於專有部分,單一住戶也難以自行處理,因為施工安全、工法一致與費用規模都超出個人可負擔的範圍。

最後,治理的真空往往隨時間延長而固化,變成長期黑洞。萬華經歷火災仍難以凝聚共識;公館的失序早已外溢到街區,連過路行人都受威脅;信義即使有安檢與政府公文強力介入,社區依舊陷在曠日持久的爭執裡。許多社區不是在制度健全下主動治理,而是在事故或罰則壓力逼近時,才倉促補破網。

制度催化與缺口

為了彌補這些困境,政府近年持續加嚴法規,希望透過公共安全與消防檢查,倒逼社區啟動治理機制。然而,即使規範逐步擴大,仍有巨大的監管黑洞無法補上。

依國土管理署規定,自2023年起,八樓以上集合住宅每三年必須申報一次公共安全檢查;今年起,六至七樓集合住宅也納入,每四年申報一次。另針對十一樓以上「有危險之虞」建物,只要消防或避難設施任一項不合格,兩年內必須成立管委會,否則最高可按戶裁罰20萬元,且可連續處罰。這些都是催化治理的機制。

但真正的黑洞,藏在數量龐大的五樓以下公寓。依《建築法》第77條,只有「供公眾使用」建築需定期安檢;「非供公眾使用」除非由內政部指定,否則政府無法強制要求檢查。劉獻文直言,這是台灣最大的安全黑洞:數量龐大、屋齡偏高、管委會設立率低,卻完全游離於制度之外。更何況,五樓以下公寓正是台灣最常見的居住型態──高屋齡與無治理的風險,被集中且放大。

《住展》建言:三策補黑洞

面對逐年累積的風險與龐大的制度盲區,我們能怎麼辦?答案,必須回到制度設計本身。《住展》提出三個方向,作為補強黑洞的起點。

政府若真要正視問題,第一步是明確的統一窗口。當居民面對多個主管機關、卻因職責分散而無法推動改善時,行政迷宮就會把社區的動能消磨殆盡;跨單位協調機制若能建立,社區才知道該找誰、怎麼做,許多卡關的問題才有打開的可能。

其次,是把資金變得透明且能被信任。報備後若能設立專戶、帳目公開,居民才會願意出資;願意整合的社區應該獲得資源支持,長期不作為的社區則需承擔代價。當金流清楚,治理共識才有可能生成。

最後,維護責任需要制度化。電梯加裝、外牆拉皮、耐震補強不應只是一次性工程,而納入管委會的長期節奏,透過定期推動與滾動檢核,讓社區持續修補與升級,不是每逢意外才匆忙補救。

當流程有窗口、金流看得見、維護有節奏,共識才有空間生成;少了這三把鑰匙,再多工程也只是應急。制度若繼續落空,悲劇還會重演。居住安全不能仰賴運氣,更不應待火警或「磁磚雨」發生後才追悔;下一次意外,很可能就在我們熟悉的街區。

延伸閱讀》

五樓以下補破網,政策開外掛

任期限制避「萬年委員」 保全、寵物、噪音一次解析 管委會如社區行政院 決定你家大小事

一盤散沙到有序社區 老屋翻轉的自救之路,關鍵三把鑰匙

老屋風險清單1:火災、磁磚雨連環爆!六成老宅藏城市級危機

老屋風險清單2:管委會失聯:從萬華到公館,社區共識為何總組不起來?

老屋風險清單3:從南港到信義,沒對口的城市,誰來負責?

老屋風險清單4:老屋治理慢半拍 下一場悲劇會發生在哪?

老屋翻身1/潤泰翠湖春:燈泡壞三年沒人修、地下室像廢墟 80歲住戶站出來拉回正軌

老屋翻身2/圓山大觀園:把保全當家人、大小事表決 這社區把管理當日常

老屋翻身3/老社區變好最缺的不是錢 得有人願意當「不討喜的人」

管委會大小事1/社區憲法怎麼定?主委、監委、財委的真正權力一次搞懂

管委會大小事2/鄰居半夜吵、寵物不能落地?社區吵最兇的事一次解答

【 住展雜誌 】授權轉載,原文出處【 攤開老屋風險清單 全台554萬老屋曝險 破洞怎麼補? 】

最新房產新聞

-

2025買房避險終極清單:除了地段、保值,還有那些法律細節要注意?

(7 小時前) -

台中社宅再傳佳績 太平『育賢二期』奪2025台灣建築獎佳作

(12 小時前) -

花蓮閒置十年基地重生 吉安鄉『北昌安居』373戶社宅開工

(15 小時前) -

老屋風險清單4:老屋治理慢半拍 下一場悲劇會發生在哪?

(1 天前) -

管委會大小事2/鄰居半夜吵、寵物不能落地?社區吵最兇的事一次解答

(1 天前)