張金堅:變調的交響曲:乳癌轉移揭秘

本文摘自<常春月刊>503期

文/張金堅

乳癌在歐美或台灣都是女性癌症發生率之首位,也是癌症相關死亡的主因。雖然目前乳癌之治療趨向多元,不管在早期或晚期,乳癌的治療都有很大的進展,但轉移性的乳癌治療效果仍有其局限。最近有很多新一代的化療藥物、標靶治療,乃至多樣的荷爾蒙治療藥物、免疫治療等,但癌細胞的基因突變、抗藥性,加上某些患者在初次治療之後,經歷或長或短的時間的潛伏期後,仍會復發。

這在在說明乳癌腫瘤細胞能夠適應並與宿主的全身環境交互作用,從而促進癌症的進展,導致復發與轉移,所以,了解乳癌細胞的生長、侵襲,乃至擴散機制,以及探討其與微環境中的各類細胞、組織之相互作用,非常重要。本篇將闡述乳癌轉移有關資訊,包括轉移細胞的細胞層次、分子層次、物理因素和周邊微環境介入等錯綜複雜的狀況,還有一些乳癌患者可能體內有殘存的乳癌細胞,經過一段休眠後再復發或轉移的分子機制也一併探討。

乳癌轉移過程概述

乳癌在原發病灶要轉移到其他器官,要經過一系列的過程。在此過程中,乳癌細胞最初從原發腫瘤漸漸長大並局部侵入周邊組織(如圖1A),此等擴散的細胞會進入腫瘤周圍的血液循環系統或淋巴管,此等乳癌細胞稱為循環腫瘤細胞(CTCs),隨後這些細胞可以到達遠端器官(如圖1B、1C)。這些循環腫瘤細胞有些可能無法存活,而有些可能存活下來,這些存活下來的癌細胞可附著在遠端部位的微血管壁上,最後在次級器官定居(colonization)。此種轉移過程的機制及理論基礎可以回溯到1889年Stephen Paget提出「種子和土壤」假說。

Paget提出,癌細胞有如種子,會進入血管,並循環到遠端器官,有如土壤,在能夠支持癌細胞生長的環境中形成次級轉移(secondary metastasis),他認為某些「土壤」對特定的「種子」比較有利。而後直到1976年,Dr. Isaiah才利用黑色素細胞瘤證實此一理論:某種特定癌細胞播種在特定器官上。

乳癌也不例外,此種子與土壤互為利用的理論,也經過很多的觀察與研究,才證實了「器官趨向性(Organotropism)」的理論。乳癌的器官趨向性是最具臨床證據的例子,其來自於乳癌的內在分子分類及外泌體,該分類及外泌體觀念最早由Perou、Sorline及台大沈湯龍教授分別在2000年及2015年於《Nature》期刊發表。此種內在分子分類及外泌體,可以了解轉移性乳癌發生的時間和位置。例如管腔A型乳癌通常在乳癌初次診斷後5至15年間復發,而三陰性乳癌則通常在最初的5年內復發。

大多數乳癌都可能轉移,而荷爾蒙接受體陽性的亞型則比較容易轉移至骨骼,Her-2過度表現型的乳癌則比較傾向轉移到腦部及肝臟,而三陰性乳癌比較容易轉移至肺部及腦部。到目前為止,多數的研究都證實乳癌轉移過程,是由腫瘤細胞內在因素和外部微環境因素共同驅動的。這兩個因素之互動,會營造適合轉移的生態系統,即所謂「轉移利基(metastatic niche)」。

目前所謂腫瘤細胞內在因素,大略包括:①各個腫瘤細胞的性質不盡相同,所謂腫瘤內部異質性(tumor heterogeneity);②細胞表型狀態間的可塑性(plasticity);③對失去附著性(anoikis)及細胞凋亡(apoptosis)的抵抗性;④代謝適應。另外值得一提的是,最近有很多新技術已陸續發展出來,如單細胞RNA測序(scRNA-seq)可以對腫瘤細胞分子層面的精確度有相當程度的提升,但迄今對轉移的機制仍未全盤了解,所以本文暫不再討論這方面的資訊。本文將概述(i)導致轉移的關鍵細胞、(ii)造成轉移利基的分子角色、(iii)調節乳癌轉移在遠端器官休眠(dormarcy)及復發的重要訊息網絡(signaling network)。

眾所周知,在乳癌腫瘤內的各個腫瘤細胞不盡相同,即所謂腫瘤異質性,有些可能長年在原發病灶,有些則伺機逃脫,其實腫瘤細胞可能在缺氧或酸性環境也有極強的適應能力。另外亦有一定的可塑性(plasticity),亦即改變細胞的形態及功能,以達到遠端轉移的條件。像乳癌細胞由上皮細胞有間質轉化的特色,即所謂上皮-間質轉化(EMT)。

在此轉移過程中,細胞失去了關鍵的細胞間黏附蛋白,如黏附蛋白,如E-鈣黏蛋白(E-cadherin),在上皮-間質轉化的結果,使上皮細胞變成類似間質細胞的狀態,使腫瘤的細胞受到激活,產生很多訊號,諸如轉化生長因子-β(TGF-β)和肝細胞生長因子(HGF),可以營造有利轉移的條件。

循環腫瘤細胞(CTCs)

在本人上一篇文章(2025年元月)已作詳細闡述,在此再作略述,這些血液循環的腫瘤細胞,是腫瘤細胞中一部份的亞群,其中一部份是促進轉移的前身。這些在血液中之腫瘤細胞數目與臨床預後有關,在血液循環中可以是單細胞存在,亦可由同質或異質細胞構成多細胞聚集體。此等循環腫瘤細胞在荷爾蒙受體陽性的乳癌,比較具備上皮細胞之特徵,比較溫和;像Her-2過度表現或三陰性的CTCs則具備間質細胞的特性,比較惡性。

這些CTCs在循環中會與其他細胞,諸如造血細胞、纖維母細胞、內皮細胞等交互作用,反而使CTCs可藉由其他細胞供給的生長因子,增加癌細胞存活、增殖及免疫逃脫,另外,建立細胞間黏附,以防止失去附著性(anoikis)及細胞凋亡,使轉移的機會大增。

在轉移過程中腫瘤微環境(TME)的角色

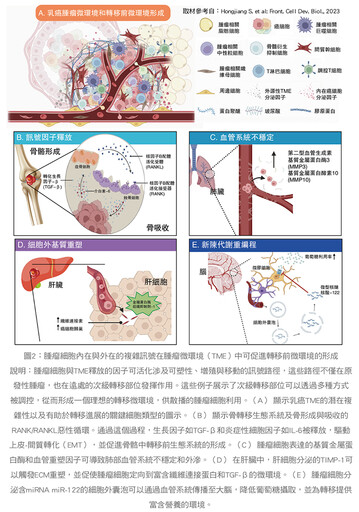

所謂腫瘤微環境,英文叫Tumor Micro Environment (TME),以乳癌為例, TME中非惡性細胞與惡性細胞之間的互動、協同合作,是探討腫瘤轉移的主要領域。腫瘤微環境係由多種基質細胞與非細胞的細胞外基質(Extracellular Matrix)成份組成(如圖2A)。

這些成份共同為腫瘤細胞提供支持功能,供應生長因子、趨化因子和其他分泌因子,塑造了原發和遠處轉移微環境,其包含腫瘤相關間質幹細胞(MECs)、癌症相關纖維母細胞、免疫細胞、內皮細胞與周邊細胞、脂肪細胞等,以下分別介紹與闡述。

間質幹細胞(MSCs)

間質幹細胞原先大部份儲存於骨髓,但目前很多乳癌研究認為間質幹細胞與乳癌轉移有關,如把乳癌腫瘤比喻做「永遠無法癒合的傷口」,這傷口會分泌一些訊號因子,把存於骨髓的間質幹細胞招募到腫瘤微環境。

一般認為,腫瘤快速生長過程,是因為缺氧產生缺氧誘導因子(HIF),而招募更多的間質幹細胞,這些間質幹細胞會促進乳癌腫瘤細胞,增加侵襲性及自我更新能力,有時會對化療造成抗藥性。

乳癌相關纖維母細胞(CAFs)

在發育過程中,纖維母細胞主要功能是生成結締組織的細胞外基質(ECM),它也在組織修復中扮演重要角色。在癌症方面,根據許多研究報告指出,在腫瘤微環境裏的腫瘤相關纖維母細胞與其他纖維母細胞不太一樣,它的來源眾說紛紜,可能來自骨髓MSC被招募到腫瘤再分化為CAFs,也可能來自內皮細胞或周邊細胞,正常的纖維母細胞經血管上皮生長因子活化變成CAFs,它具有多項功能,包括(i)分泌血管上皮生長因子、(ii)增加細胞外基質的製造、(iii)增加分泌基質細胞衍生因子(stromal cell-derived factor, SDF-1)及血小板衍生生長因子(platelet-derived growth factor, PDGF)、(iv)增加分泌纖維母細胞生長因子(fibroblast growth factor, FGF)等細胞激素,從而促進乳癌腫瘤細胞的增生、存活及血管新生造成腫瘤擴大,甚至轉移等。

免疫細胞(Immune cells)

乳癌腫瘤微環境的免疫細胞到目前為止,大致可分下列三部份:

❶乳癌相關中性粒細胞(TANs)

基本上在乳癌腫瘤微環境的中性粒細胞,根據多項研究證實有促腫瘤與抗腫瘤的雙重功能,如有招募趨化因子受體陽性(CXCR2+),則其惡性度變高、轉移能力變強,特別叫N2中性粒細胞,反之沒有CXCR2+受體(亦即CXCR2-),則是N1中性細胞,可以抑制腫瘤,使腫瘤不致坐大。

❷乳癌相關巨噬細胞(TAMs)

乳癌腫瘤細胞分泌的第一型聚落刺激因子(Colony-stimulating factor-1, CSF-1),可以激活單核細胞,分化為M0巨噬細胞,再被輔助型T細胞極化成抗腫瘤的M1巨噬細胞或促腫瘤的M2巨噬細胞。如果M2巨噬細胞較多的話,可以促進血管生成因子(VEGF)生成,使腫瘤細胞侵襲及轉移能力增加。

❸腫瘤浸潤淋巴細胞(tumor infiltrating lymphocyte, TIL)

一般而言,腫瘤浸潤淋巴球大多是CD3+T淋巴球,根據不同功能,又可分為CD4+helper細胞(輔助型細胞,包括Th1、Th2次分型)、CD4+regulator細胞(又稱Treg,主要為CD4+FOXP3+)、CD8+cytotoxic細胞等。CD4+regulator細胞最重要,它可抑制IL-2的生成,進而抑制T細胞活化,營造免疫抑制環境。

如此種細胞較多,則預後較差。相反如果CD8+毒殺細胞較多者,則治療效果較好。根據Dr. Denkert的臨床報告在《JCO》期刊發表,在1058位乳癌患者術前接受輔助化療,乳腫瘤浸潤淋巴球浸潤的比率超過60%,則有較高病理完全緩解比率。特別在580位三陰性和Her-2陽性的患者更明顯,只有在三陰性乳癌才可有存活率提高的結果。另外,Dr. Bates的臨床報告對237位乳癌患者的評估顯示,在腫瘤浸潤淋巴球中如有FOXP3表現過多者,其預後極差,而且大部份屬於三陰性乳癌。

癌症相關脂肪細胞(Cancer-associated adipocytes, CAAs)

其實脂肪細胞在體內各處無所不在,但在乳癌腫瘤微環境的脂肪細胞常被忽略,而且最近的研究都顯示肥胖已知對所有乳癌亞型都有不利的影響。2024年12月在美國San Atonio的大型乳癌研討會亦有同樣的報告。癌症相關脂肪細胞(CAAs)與腫瘤細胞的交互作用後重新編程(reprogramming),這些脂肪細胞分泌基質金屬蛋白酶(MMPs)和發炎細胞因子,使腫瘤的侵襲性增強。

另外,CAAs可分泌一些脂肪細胞因子,如瘦素、脂聯素等,可以上調促炎路徑,增加胰島素抗性,使癌細胞表現更具侵襲性行為。另外肥胖可使乳腺附近脂肪組成增加,營造更密集、更堅硬細胞外基質,使癌細胞的惡性潛力強化。另外有人發現脂肪細胞還具有調節局部及遠端轉移器官的代謝能力,使癌細胞不管在局部或遠處器官都能快速增生。

血管內皮細胞與周邊細胞(pericyte)

就乳癌腫瘤而言,它需要依賴血管來提供必要的氧氣和養分,同時排除二氧化碳和代謝產物,並且這些血管要充當癌細胞流出或走向遠端器官擴散的關鍵通道。血管壁內皮細胞和周邊細胞構成癌細胞與內皮細胞及周邊細胞間會有相互作用。

乳癌細胞分泌VEGF可啟動血管新生,供給腫瘤生長的營養。此外,乳癌細胞分泌白細胞介素6(IL-6)可激活STAT3訊號,造成癌細胞的侵襲能力提升,進而促進轉移。

造成乳癌轉移的利基

這可分為四大部份(i)轉移前微環境的利基、(ii)轉移前微環境的細胞外囊泡(或叫外泌體)、(iii)轉移前微環境中的分泌因子、(iv)血管微環境,兹分述如下:

(i)轉移前微環境的利基

轉移前微環境的概念是在2005年由Kaplan提出,他發現骨髓衍生的VEGFR1陽性的造血細胞會先聚集於肺部易發轉移病灶的特定部位。這些造血細胞會與肺部含纖維蛋白較多的部位結合,結合以後會增加基質金屬蛋白酶(MMP9)的表達,進而分解細胞外基質,並增加該處的血管通透性,使在原發部位的微環境成份(如腫瘤相關纖維母細胞等)會被吸引到肺部,預做準備,迎接原發部位的癌細胞到肺部,其他轉移器官,如骨、肝、腦亦循此模式。

(ii)轉移前微環境的細胞外囊泡(外泌體)

癌細胞的外泌體是通過細胞出芽或內吞途徑釋放的,這些外囊泡或外泌體會攜帶重要物質先到達遠端部位,預作準備,與遠端器官(如肺、肝、骨骼等)之特異性細胞結合,營造有利於乳癌細胞接種的微環境。而這些外囊泡或外泌體具體內容物(包括不同的整合素)決定要跑向哪個特定器官,叫做器官趨向性(Organotropism)。

(iv)血管微環境

乳癌細胞由原發部位到轉移器官,要經過一系列的過程,但在內滲(intravasation)和外滲(extravasation)是必經的過程,血管的內皮細胞通常是作為擴散性腫瘤細胞(DTCs)的進入或滲出屏障。但癌細胞釋放一些特定分泌因子,使血管穿透性增加。這些分泌因子包括血管上皮生長因子(VEGF),其他因子包括纖維母細胞生長因子(FGF)、血小板衍生生長因子(PDGF)以及表皮生長因子(EGF)等。(如圖2)

乳癌腫瘤細胞休眠

近年來,乳癌的化學治療、標靶治療、荷爾蒙及免疫療法有很大的進展,但轉移和抗藥性仍是癌症患者面臨的困境。這表明部分癌細胞進入了長期生長停滯的程序,保持休眠狀態,它們具有等潛伏期過後重新進入細胞週期的能力,最終導致腫瘤復發的發生。這種休眠狀態通常因下列因素誘發:①氧氣和營養不足,②抗腫瘤免疫監視,③缺乏支持性基質。

雖然休眠腫瘤細胞表現出類似靜止幹細胞的特徵,但其生物學特徵與真正幹細胞仍有顯著差異。多條訊號路徑(包括ERK和P38訊號、TGF-β及BMP訊號及Wnt訊號、Notch訊號及免疫或炎症訊號)參與調控細胞休眠。休眠的DTCs最終會退出休眠狀態,啟動增殖並發展為遠處轉移。然而,調控其從休眠狀態中覺醒的真正機制目前仍無法完全明瞭,休眠狀態的時間亦可從數月到數年不等。(如圖3)

結語

乳癌轉移是一系列複雜的過程。雖有上述的闡述,但亦有許多不解之謎,如擴散性腫瘤細胞(DTCs)或循環腫瘤細胞(CTCs)的真實面貌、控制癌細胞的休眠及再活化的機制、癌細胞與微環境中複雜的相互作用,還有轉移細胞的器官趨向性、抗藥性、腫瘤細胞異質性,仍有很多亟待探討與面對的挑戰。

也許單細胞定序、空間轉錄組學及蛋白組學等多組學(multi-omics)之技術應用,將在癌症基礎醫學及臨床研究扮演重要的角色,加上大數據分析,這些空間組織圖譜可以完整建構而且有效利用,也許在不久的將來,可以全面揭開癌症轉移的真面目。

(圖片來源:Dreamstime/典匠影像)

延伸閱讀:

.家族沒人有乳癌,我應該也沒事吧?常喝豆漿、吃豆乾容易得乳癌?沒檢查沒事,一檢查就罹癌?

.乳癌不只長硬塊!醫師公布「乳房6種不明顯變化」 沒生過、30歲後才生、未餵母奶小心

最新健康新聞

-

-

過年後就怕肥胖來算帳!營養師教減脂機智5法則,美美開工

(3 小時前) -

40歲男過年熬夜打麻將險死 專業醫示警注意「經濟艙症候群」

(4 小時前) -

別以為新冠疫情已是「過去式」 每4確診孩童就有1人長新冠!

(4 小時前) -

過年輕鬆享瘦! 4招讓你保持好身材

(4 小時前)