寶寶走路怪怪的?骨科醫師鄭士豪:2 招檢測髖關節發育不良徵兆,掌握黃金治療期

現代人孩子生得少,每個孩子出生都是家中最珍貴的寶貝,所以,健康長大是每位家長最大的願望,但千萬不要忽略在幫嬰兒換尿布時,髖關節處發出的小小「咔嗒」聲響,有可能是寶寶的髖關節脫臼了!如果能儘早發現及治療,就不必面臨到手術治療,甚至造成終生跛行的遺憾。

根據統計,發展性髖關節發育不良的患者以女性居多,且有半數以上的患者為兩側性發生,約有 2 到 3 成的患者為單側發生,而左側髖關節比右側的發生率來得高。

髖關節發育不良 (DDH) 是什麼樣的疾病?

振興醫院骨科部主治醫師鄭士豪指出,發展性髖關節發育不良 (DDH),是嬰兒或兒童的髖關節非因受傷、感染併發症、各種肌肉麻痺或其他神經病變引起的問題,發生率約為千分之 1.5,雖然發生率不高,卻是嬰幼兒最常見髖部疾病。

鄭士豪說明,發展性髖關節發育不良並不是關節一定有脫臼,因程度的不同,髖關節發育不良可能造成關節不穩定、半脫位、甚至完全脫臼;脫臼程度輕重不同,有些可以徒手復位,若是無法徒手復位者,則建議接受手術治療。

有哪些觀察重點有助於提早發現孩子髖關節異常?

鄭士豪進一步解釋,相關觀察重點提供給家長參考,希望有助於提早發現孩子髖關節異常,掌握黃金治療期。

第一招:大腿外張受限

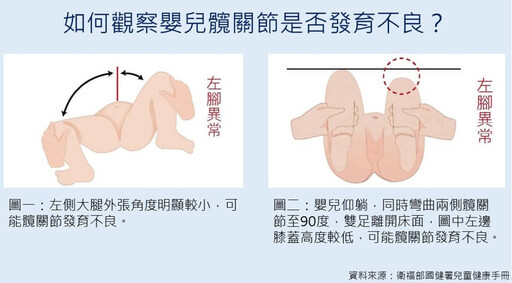

寶寶雙腿屈膝外張時,兩腿外張角度不一。(圖一)

第二招:檢查兩腳長度是否一致

由於長短腳原因很多,有些成人可能以為孩子是脊椎側彎,或是故意沒站好,因此忽略。建議父母可以讓孩子躺在床上雙腿屈膝、膝蓋併攏,觀察雙腳膝蓋高度是否一致。(圖二)

另外,如果孩子髖關節動作時有「咔嗒」聲響,或是走路時一拐一拐、步態不穩,建議盡快至小兒科接受進一步檢查是否為髖關節脫臼。

髖關節發育不良的原因目前仍不確定,如果家長發現孩子有任何下肢的異狀,請盡快就醫檢查,早期治療才能讓孩子獲得最好的療效。

嬰兒出生後多久,可由專科醫師透過觸診檢查髖關節的穩定性及是否脫位?

鄭士豪表示,嬰兒剛出生時,髖關節異常往往不容易察覺,但隨著年齡增長,大多在一歲後逐漸會出現脫臼、雙腿長短不一、跛行等症狀。

幼兒的髖關節脫臼可分為「輕微型」與「嚴重型」,其中,輕微型在早期較難發現;若兩側髖關節都脫臼,常要到成年後因行走疼痛或髖關節外展角度受限而就醫,這時才被診斷為髖關節發育不良。對這類患者而言,接受人工髖關節置換術,是解決行走疼痛與跛行的有效方式。

鄭士豪進一步說明,發展性髖關節發育不良如果延遲診斷,治療會更為困難且效果不佳,因此,「新生兒的髖關節篩檢」非常重要。

近 20 年來,台灣多數新生兒髖關節發育不良的案例,已能透過早期診斷與帕氏吊帶治療 (Pavlik Harness) 而恢復正常,治療時間約 3-6 個月,成功率高達 9 成。

雖然發展性髖關節不良的發生率不高,但仍建議家長一旦發現孩子髖部異常,應及早就醫檢查;嬰兒出生後三到六個月內,可以由專科醫師透過觸診檢查髖關節的穩定性及是否脫位。若發現疑似異常,通常會進一步安排髖部超音波檢查。

6 個月大前確診的嬰兒,多可透過骨盆吊帶固定改善;若超過6個月才診斷,則可能需要施以石膏固定,甚至接受手術治療。因此,及早發現、及時治療,是避免日後併發症的關鍵。

文/劉一璇、圖/楊紹楚

諮詢專家:振興醫院骨科部主治醫師鄭士豪

最新健康新聞

-

-

癌症死亡率降⅓最大絆腳石 中研院士帶頭提「肺癌防治三箭」

(1 小時前) -

台灣肝癌最大元凶B肝 是你嗎?醫界曝「斷層世代」風險最高

(1 小時前) -

BMI超過30體重超重,減重新選擇!胃內水球增加飽足感,可維持12個月

(2 小時前) -

肺動脈高壓5大症狀中了嗎?醫:「這些」是高風險族群,新藥「逆轉」血管新紀元

(2 小時前)