微生物也能在太空工作?MIT「宇宙味噌」成功發酵、開啟全新宇宙風味學!

整理=編輯部

隨著太空探索進入長期載人任務階段,如何確保宇航員在太空的極端環境中的營養攝取、飲食多樣性與文化歸屬感,成為食品科學與太空研究合作的重要挑戰。2025年4月2日發表於國際期刊《iScience》的研究顯示,傳統日本發酵食品「味噌」已成功在太空完成發酵實驗,並展現出與地球味噌不同的香氣與風味特徵,這項突破被研究團隊形容為「太空風土」的具體體現。

從傳統發酵走向宇宙飲食想像 微生物也能在零重力中發酵?

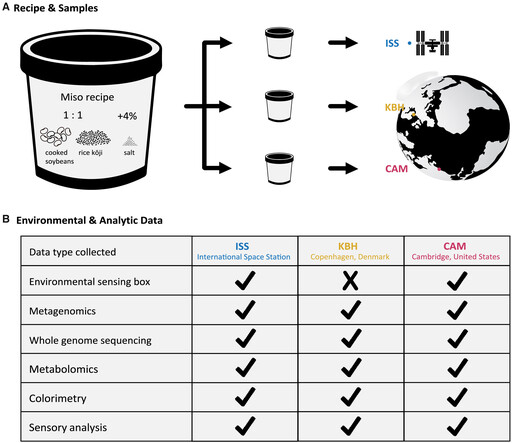

由麻省理工學院(MIT)的設計研究員Maggie Coblentz與丹麥科技大學(DTU)助理教授Joshua D. Evans所帶領的研究團隊將尚未發酵的味噌材料(煮熟黃豆、米麴與鹽)送上國際太空站(簡稱ISS),在無重力與高輻射環境下發酵30天後返回地球,並與兩組地面樣本,分別在美國麻州(簡稱CAM)與丹麥哥本哈根(簡稱KBH)與地面發酵的味噌進行微生物組成與基因分析、揮發性風味化合物、色澤與質地、感官評估與風味描述等比對。

在國際太空站包裝好的未發酵味增樣品。(圖片來源:CellPress Instagram)

研究團隊將味噌原料送上國際太空站發酵30天,與兩組地面樣本進行分析,包括氣味、揮發性化合物、微生物組成、色澤及感官評估,顯示太空味噌的風味與地球味噌相差無異。(圖片來源:iScience)

微重力催化讓風味異變?太空味噌香氣更濃郁

感官與化學分析研究結果指出,太空味噌在整體風味上與地球樣本相近,具備傳統味噌的鹹鮮與豆香,但因為太空樣本中含有較高濃度的 吡嗪類與酯類揮發性化合物,因此表現出更明顯的堅果與烘焙香氣,顯示微重力與環境壓力可能促進特定微生物代謝活動,從而影響風味生成。此外,太空味噌的色澤上也偏深,可能與太空站內溫度較高及環境輻射有關,顯示環境因素會明顯改變發酵產物的物理與感官特性。

照片(中)標示「861」為太空味噌,具有較佳的堅果香與烘焙香。(圖片來源:CellPress Instagram)

微生物的極限試煉場:太空中的適應與演化

研究團隊也深入分析了味噌中關鍵微生物「黃麴菌(Aspergillus oryzae)」,發現太空樣本中的基因變異數明顯高於地球樣本,這可能與太空環境中的輻射影響有關。其他在太空味噌中出現的特定細菌如Bacillus velezensis,也被認為與高溫與氧氣含量相關,顯示微生物在極端環境下的生理與代謝能力具有高度可塑性。

丹麥科技大學的Joshua D.表示:「這項研究提供了一個觀察微生物如何在極端環境中適應與表現的窗口,亦可用以模擬其他星球上生命存在的可能性。」

「Space Terroir」:太空風土重構飲食美學與文化意義

該研究亦提出「太空風土(space terroir)」的概念,呼應地球上釀酒學中強調土壤、氣候與微生物交互作用所形成的風味地景。太空中的微重力、輻射、密閉空間等因素同樣能影響風味生成機制,重新定義我們對食物來源與文化歸屬的想像。

研究團隊指出,這不僅是技術突破,更是文化與感官層面的探索。麻省理工學院的Maggie Coblentz強調:「發酵不只是一種保存與營養手段,更能帶來熟悉與歸屬感,對需要執行長期任務的宇航員心理健康與飲食滿意度至關重要。」

太空發酵的戰略潛力:未來任務的食品新解方?

從本次大空味噌的研究結果,也為未來太空任務提供了新的飲食策略:

1、資源效益高:發酵不依賴大型設備,適合空間與能源受限的環境。

2、增加飲食多樣性:可利用有限原料製作多樣風味,降低「味覺疲乏」問題。

3、延伸保存期限:發酵能抑制腐敗菌生長,延長食品保存時間。

4、支持心理健康:熟悉的發酵食品能穩定情緒、提升飲食樂趣。

這罐在太空中誕生的味噌,不僅為食品科技帶來創新突破,也重新定義了飲食文化在極端環境中的可能性。未來,或許還能透過在太空中發酵泡菜、納豆、優格甚至起司,打造「宇宙飲食學(Cosmo-gastronomy)」的新頁。

審稿編輯:林玉婷

延伸閱讀

▶早期的味噌是貴族才能享用的藥補

▶發酵大豆家族「天貝」、「味噌」與「納豆」各有益處!天貝可緩解更年期症候群

▶蘇聯曾多次帶著鵪鶉蛋上太空!未來宇宙生活的蛋白質來源就靠牠?

最新生活新聞

-

-

Pixel 10評測 專家:台積電製程加持AI更實用

(29 分鐘前) -

塞納河游泳受歡迎延長至9月 明年能否續辦看誰執政

(31 分鐘前) -

苗栗榮服處參加陸戰隊協會理事長交接暨會員大會

(33 分鐘前) -

樂智同行、憶路共伴 竹市失智症月系列活動5大主題9月溫馨展開

(47 分鐘前)