老屋風險清單1:火災、磁磚雨連環爆!六成老宅藏城市級危機

文/朱福山

今年8月底,桃園中壢一棟40年老宅深夜起火;違規加蓋與鐵窗鎖死封住逃生,最終奪走5命。數週後,新北永和頂溪捷運站旁,一棟大樓外牆磁磚無預警墜落,砸向人行道。

火災與磁磚墜落看似無關,背後卻是同一個病灶──老屋失修已從個案,變成日常風險。基隆、高雄林園、花蓮今年陸續傳出火警死亡;台北、中壢、台中、台南、高雄等地的大樓外牆剝落,也頻頻見諸媒體。以台北為例,主管機關幾乎每日接獲通報。

背後的答案,從一組數字看得出來。內政部不動產資訊平台顯示,全台住宅平均屋齡達64年,30年以上住宅逾554萬戶、占比五成九;在台北市,比例更達七成三。台灣已是「高齡住宅社會」:全台住宅存量已有近六成屋齡逾30年,台北則是每10戶約7戶住在老屋當中。

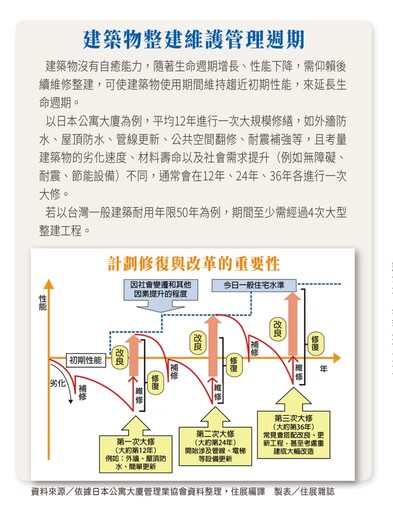

「建築沒有自癒能力。」台灣物業管理學會理事長郭紀子提醒,高齡建物若又缺乏管委會、長期沒有維護,消防、管線、外牆等問題便會快速轉化為公共安全風險;要讓管委會真的運作,前提是完成「報備」──向市府備查登錄管委會、以管委會名義開立專戶並定期公開帳目。

制度斷層的代價

眼前的危機,源自制度長年累積的斷層。

集合住宅治理的制度,是在重大事故之後才逐步建立。30年前震驚社會的台中衛爾康大火,奪走60多條人命,催生《公寓大廈管理條例》,讓社區治理開始制度化;直到2021年高雄城中城大火再奪40多命,才推動30年來唯一一次大幅修正,新增強制成立管理組織與自主維護的規定。

從衛爾康到城中城,制度多半在事故之後才跟進;這道時間差,正是今日風險的根源。尤其,條例誕生之前的大量老公寓,多半未建置管委會,也缺乏組織觀念;隨屋齡上升,這些建物長期遊離在制度之外。以台北為例,約200萬人住在沒有管委會的建築物 ,已接近全市人口的八成,治理斷層恐上升為城市級風險。

《住展》觀察到,這些風險就藏在社區的日常:制度反應慢,報備與責任分工不到位,金流也常卡住;最後,問題多半顯現在外牆、消防、管線上。把這些現象對照起來,就是一張老屋適用的「風險清單」。

黑洞中的社區

一旦管委會出現治理斷層,社區將無法籌措經費,消防、外牆、管線年久失修,看似正常的建築其實逐步崩解,安全因此被掏空;住戶各自為政、缺乏整合,整體力量分散;事故發生時沒有統一窗口,主管機關難以要求改善,最後就沒有人真正在負責。

令人遺憾的是,從衛爾康到城中城,超過一百條人命的代價,仍未換來徹底改革。郭紀子直言:「修法最好是主動,而不要再等人命去推動。」一次次悲劇帶來短暫驚醒,但制度總在亡羊補牢。即使有法可循,數百萬戶家庭依然缺乏有效治理。

延伸閱讀》

五樓以下補破網,政策開外掛

任期限制避「萬年委員」 保全、寵物、噪音一次解析 管委會如社區行政院 決定你家大小事

一盤散沙到有序社區 老屋翻轉的自救之路,關鍵三把鑰匙

老屋風險清單1:火災、磁磚雨連環爆!六成老宅藏城市級危機

老屋風險清單2:管委會失聯:從萬華到公館,社區共識為何總組不起來?

老屋風險清單3:從南港到信義,沒對口的城市,誰來負責?

老屋風險清單4:老屋治理慢半拍 下一場悲劇會發生在哪?

老屋翻身1/潤泰翠湖春:燈泡壞三年沒人修、地下室像廢墟 80歲住戶站出來拉回正軌

老屋翻身2/圓山大觀園:把保全當家人、大小事表決 這社區把管理當日常

老屋翻身3/老社區變好最缺的不是錢 得有人願意當「不討喜的人」

管委會大小事1/社區憲法怎麼定?主委、監委、財委的真正權力一次搞懂

管委會大小事2/鄰居半夜吵、寵物不能落地?社區吵最兇的事一次解答

【 住展雜誌 】授權轉載,原文出處【 老屋風險清單1:火災、磁磚雨連環爆!六成老宅藏城市級危機 】

最新房產新聞

-

老屋風險清單4:老屋治理慢半拍 下一場悲劇會發生在哪?

(18 小時前) -

管委會大小事2/鄰居半夜吵、寵物不能落地?社區吵最兇的事一次解答

(18 小時前) -

管委會大小事1/社區憲法怎麼定?主委、監委、財委的真正權力一次搞懂

(18 小時前) -

老屋翻身3/老社區變好最缺的不是錢 得有人願意當「不討喜的人」

(18 小時前) -

老屋翻身2/圓山大觀園:把保全當家人、大小事表決 這社區把管理當日常

(18 小時前)